ドローン(UAV、無人機)で土工現場を空撮し、写真から作成した3Dモデルで土量計算や出来形管理を行う手法が普及し始めている。トプコンはこうしたドローンによる空撮作業を技術的に後押しするため、福島県や兵庫県にある同社のトレーニングセンタでドローンによる写真測量講習会を開催している。一般のドローン講習会との違いは、国土交通省の「i-Construction」政策で求められる空撮の実践的ノウハウを徹底的に教えている点だ。

i-Constructionで求められる空撮技術を徹底講習

i-Constructionで求められる空撮技術を徹底講習

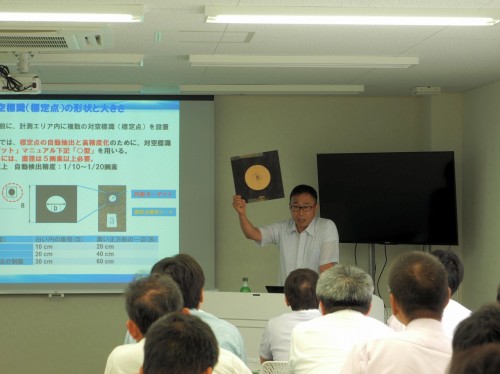

「ドローンで土量計算の実務に耐える精度の写真を撮影するためには、単焦点レンズを使い、絞りは6.3より大きく設定し、シャッタースピードは1000分の1くらいで撮る必要があります」―――2016年8月30日、兵庫県内の「神戸トレーニングセンタ」で開かれたUAV写真測量講習会では、講師を務めるトプコンのスマートインフラマーケティング部 国内営業開発課、大谷仁志さんがi-Constructionの仕様に合った空撮写真を撮るためのノウハウを約40人の受講者に説明していた。

国土交通省の「i-Construction」政策では、土工現場の生産性向上を図るため、ドローンによる空撮写真をもとに現場の写真測量を行い、土量計算や出来形管理の業務を効率化することを推進している。

しかし、国交省の「UAVによる出来形管理要領」で求められる要求精度を満たすためには、空撮に使用するカメラの絞りや撮影高度、シャッター速度などを適切に設定する必要がある。こうした空撮に関するデータは、“社外秘”として管理する建設会社もあるほどで、すぐに使えるノウハウを得るのは意外に難しい。

そこでトプコンが開催する「i-Construction UAV写真測量講習会」は、国交省の基準で求められる品質の空撮を行うための、カメラの設定方法や空撮方法に大きな比重を置いている点が特徴だ。

募集後、数日で満員になる人気ぶり

募集後、数日で満員になる人気ぶり

トプコンは2016年7月から福島県の「白河トレーニングセンタ」や、兵庫県の「神戸トレーニングセンタ」でこの講習会を開催しているが、各回とも約40人の定員が数日で満席になってしまう人気のため、何度も開催している。

その具体的な内容は、i-Constructionの出来形管理要領と写真測量の基本や、デジタルカメラのキャリブレーションから始まる。

続いてドローンによる空撮計画や施工計画書の作成の後、測量の精度を高める基準点となる「標定点」の設置と測量、そして点群データの作成と土量などのヒートマップ作成までが含まれる。

この中では、ドローンの操縦方法などはほとんど含まれない。というのは、参加者の多くが現場でドローンを使う実務者であるためだ。

| ●UAV写真講習会の内容

10:00~10:10 開会あいさつ 10:10~12:00 i-Construction (出来形管理要領)の概要と写真測量の基礎、UAVを用いた出来形管理要領の流れ ①デジタルカメラのキャリブレーション ②空撮計画作成 ③施工計画書作成 12:00~13:00 昼食 13:00~15:00 ④標定点の設置と測量 ⑤UAVによる空撮 ⑥画像選択とGeoTAG画像作成 ⑦3D計測・点群データ作成 CMIプレテストの結果、まとめ 15:10~16:00 3D設計・ヒートマップ作成(福井コンピュータ) 16:00~17:00 質疑応答、アンケート |

なかなか聞けないカメラの準備方法

なかなか聞けないカメラの準備方法

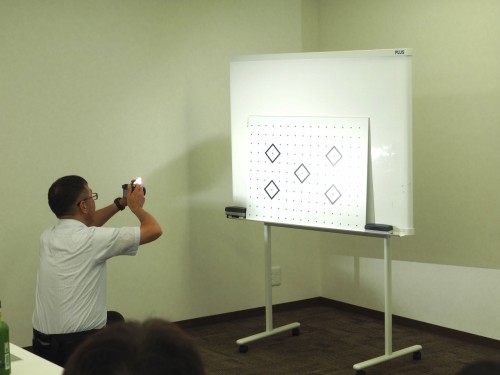

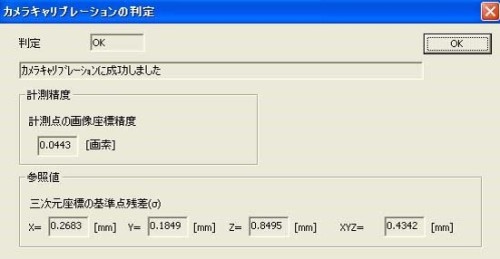

精度のよい空撮を行うためには、まずカメラのキャリブレーションを行うことが大切だ。講習会では「Image Master Calib」というソフトウェアを使って説明が行われた。

35mm以下の広角レンズの場合は、A1以上の大きな紙にキャリブレーションシートを印刷し、できるだけたるまないように張った状態で上下左右、正面(2回)と最低6枚の写真を撮影する。撮影時の解像度は、ドローンでの空撮時に合わせるのがポイントだ。

その写真をImage Master Calibに読み込ませて解析すると、計測点の画像座標精度が画面に表示される。計測点の画像座標精度は、0.1画素以内を目標にすればよい。

国交省の要求精度をクリアする空撮計画とは

国交省の要求精度をクリアする空撮計画とは

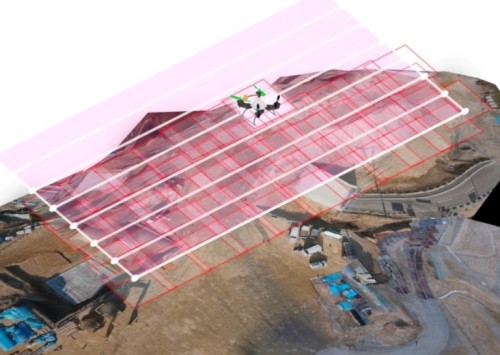

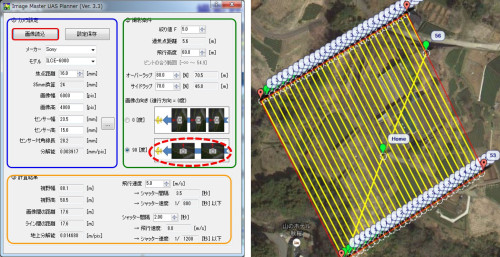

続いて、空撮計画の作成だ。国交省の出来形管理要領の基準では、出来形計測の要求精度は±5cm以内となっている。これを実現するためには、1画素の幅が地上1cmの長さ以内に収まるようにする必要がある。

では、この精度を満足するために、撮影高度はどれくらいで撮ればいいのだろうか。ドローンによる空撮でよく使われる撮影画素数が6000×4000のデジタル1眼カメラを例にとると、焦点距離28mmで撮影したとき、対地高度は70mまでという計算になる。

次は写真のオーバーラップ率だ。ドローンをジグザグコースで飛ばしたとき、国交省の基準ではドローンの進行方向で90%以上、隣接コース間で60%、画像が重なるように撮影することが求められる。そのとき、ドローンからの写真撮影間隔の秒数は、高度とドローンの飛行速度によって決まることになる。

こうした複雑な計算も、専用のソフトが用意されているので仕様で求められる数値を入力すれば、自動的に行うことができる。

またドローンの飛行ルートも、ソフトウエア上で設定しておくと、ドローンをルートに沿って自動操縦しながら、撮影ができる。

紙を画びょうでとめるように対空標識を設置する

紙を画びょうでとめるように対空標識を設置する

空撮する前に、現場には対空標識(標定点)を設置する。写真から得られた3D点群の水平方向や縦方向の位置を補正するためだ。

大谷さんは「対空標識の位置は、紙を壁に留める画びょうと考えればわかりやすい」と説明します。紙の4隅を画びょうで留めるように、撮影範囲の周囲の要所に対空標識を置くと、精度よく3D点群などを補正できるという意味だ。

対空標識は、外部標定点や内部標定点、高高度・低高度標定点など、それぞれ役割を意識して設置する。

空撮時のシャッター速度や絞りはどうする?

空撮時のシャッター速度や絞りはどうする?

いよいよ、ドローンによる空撮だ。カメラのシャッタースピードは、写真がぶれないように1000分の1秒以下が望ましい。ピントのシャープさに影響する絞り値(F値)は、写真が暗くならない程度でなるべく絞るのがコツだ。晴れの日は5~7、曇りの日は4~5が適当な値である。

また、ISO値は100~200くらいが適当だ。なるべく低い値を使った方がいいのはの画像のノイズを少なくするためだ。

●ドローンによる空撮時の注意点(1)カメラの確認・設定(現場設定)

(2)気象条件

(3)データ確認

(4)現場チェック

|

空撮した連続写真から3Dモデルを作る

空撮した連続写真から3Dモデルを作る

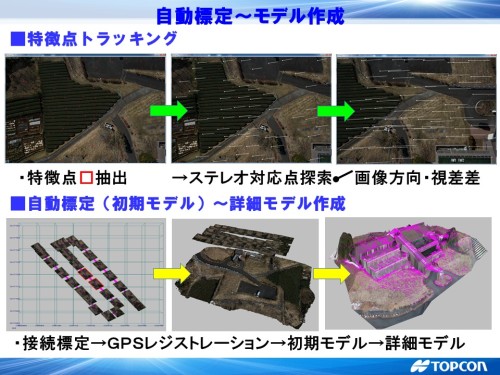

ドローンで空撮した連続写真をImage Master UASなどのソフトで解析すると、現場の3Dモデルを作ることができる。これはSfM(Structure from Motion)というアルゴリズムを使った方法だ。

隣り合う写真の中で同じ場所をマッチングさせることにより特定し、位置計算によって地表の3D点群を発生させる方法だ。

また、現場が広く、1回のドローン飛行で空撮できない場合は、複数フライト分の3Dモデルを合成してつなぐこともできる。

ドローンによる写真測量の流れは以上の通りだが、自動計測を行ううえで注意しておきたいことをまとめてみよう。

(1)カメラの時刻を時報に秒単位で合わせる、(2)土や砂利のように模様が多い現場に適している、(3)移動するクルマなどが写らないようにする、(4)高低差の激しい場所はラップ率を大きくする、(5)オクルージョン(死角)の大きな場所は高高度で撮影する、(6)カメラキャリプレーションの精度を確保する、(7)暗い画像、対象物のボケ、などだ。

九州にも広がるトレーニングセンタ

九州にも広がるトレーニングセンタ

トプコンはドローンのほか、ICT重機やGPS測量機器を使った情報化施工、CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)など、i-Construction関連の様々な教育訓練を実施している。

今回の会場となった神戸トレーニングセンタは、福島県の白河トレーニングセンタに続き、2016年6月にオープンした施設だ。(2016年7月5日付けのサクセスストーリーを参照)

約3000m2の敷地では、ICT重機の運転や3Dレーザースキャナーによる測量などを実習できるデモンストレーションエリアや研修室を備えている。稼働率は既に100%近いほどだ。

i-Constructionに準拠したドローンによる空撮や3Dモデル作成には、基準などを理解するだけでなく、実際に現場で試したノウハウが大きい。これから施工管理にドローンを使う人、既に使っているがさらに高精度な活用を求める人は、トプコンの講習会に参加してみてはいかがだろうか。

| 【問い合わせ】 |

| 株式会社トプコン 営業本部 スマートインフラマーケティング部 国内営業開発課 TEL: 03-3558-2511 ウェブサイト: http://www.topcon.co.jp/positioning_top/ |