小柳建設(本社:新潟県三条市)は、幻冬舎から2冊の書籍を同時発刊した。建設DXを中小建設業の企業活動に落とし込み、利益を上げる経営術を解説した『建設業界DX革命』と、MRデバイス「HoloLens2」を建設プロジェクトに活用し、生産性を上げるための活用法を徹底解説した『ホロストラクション完全マニュアル』だ。経営理論と具体論からなる両著は、建設DXの実践に悩む建設業関係者の参考になりそうだ。

建設業界DX革命

建設DXを企業経営に落とし込む方法を徹底解説

建設業界のアナログ管理に愕然とした小柳氏

建設業界のアナログ管理に愕然とした小柳氏

小柳建設の代表取締役社長を務める小柳卓蔵氏が、建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)時代に対応した中小企業経営を実現するまでの挑戦を、自らの体験を交えて書き下ろしたのが、『建設業界DX革命』だ。

1981年生まれの小柳氏は、金融機関に勤務後、2008年に祖父の代から続く小柳建設に入社した。

「そこで愕然としたのは、金融業界など他業界に比べてのあまりにも遅れた建設業のアナログ管理でした。業務に必要な情報が紙で属人的に管理され、社内での共有がされていなかったのです。数字を使わない気合だけの営業会議や、不正があっても発見できない状況を目の当たりにして、不完全な組織の実態に問題意識が強まっていきました」と、小柳氏は振り返る。

そこで自らが「社内の嫌われ者」になる一方、当時の社長である父親には絶対服従という立場を保ちながら、「建設DX」時代の経営に向けての小柳氏の闘いが始まった。

稲盛和夫氏のアメーバ経営を建設業で実践

稲盛和夫氏のアメーバ経営を建設業で実践

建設DX時代の経営というと、「どこのクラウドシステムを入れようか」「BIM/CIMソフトは何を選ぼうか」といったツール導入の話になりがちだが、小柳建設の場合はまず、会社の社是や経営理念、行動指針などの「経営哲学」を見直すことから始まった。

改革のヒントは、京セラ創業者として有名な経営者、稲盛和夫氏が唱えた「アメーバ経営」という、小集団ごとに独立採算を目指す経営管理手法にあった。そこで稲盛氏が主催する勉強会「盛和塾」に入り、熱心に会合に参加した。

「ある日、思い切って稲盛氏に声をかけ『幹部教育の方法について教えてほしい』と聞いたところ『おまえの会社にはフィロソフィはあるのか』と聞き返され、『ありません』と答えると『話にならん』と一蹴されてしまいました」と小柳氏は言う。

しかし、答えは自社の中にあった。戦後間もなく、小柳建設を創業した祖父が作った社是に「地域社会のために、社業を反映させ、従業員の幸福に努め、誇りをもって次世代に会社をつないでいく」という旨が盛り込まれていたのだ。これは京セラの経営理念とも通じるものがあった。

そこで小柳氏は約1年半をかけて経営理念と社是を現代流に見直し、「経営哲学手帳」にまとめた。この中には全4章、113項目からなる行動指針も含まれていた。

アメーバの動きを見える化するためにクラウド導入

アメーバの動きを見える化するためにクラウド導入

アメーバ経営とは、会社組織を「アメーバ」と呼ばれる独立採算で運営する小集団に分け、それぞれにリーダーを任命し、共同経営のような形で会社を経営していく方式だ。もともと製造業などで使われてきた手法なので、販売物件数が少なく、一度に大きな金額が動く建設業には適用しづらい面もあった。

「そこで建設業における各集団の『出来高』を算定する仕組みを作りました。その結果、各アメーバが儲かっているのか、損しているのかというデータから、会社の業績がリアルタイムにわかるようになりました」(小柳氏)。

この段階でようやく、建設DXへとつながるITツール導入の話になってくる。リアルタイムにアメーバの動きを集計し、見える化するためには、クラウドシステムによる管理がどうしても必要だったからだ。

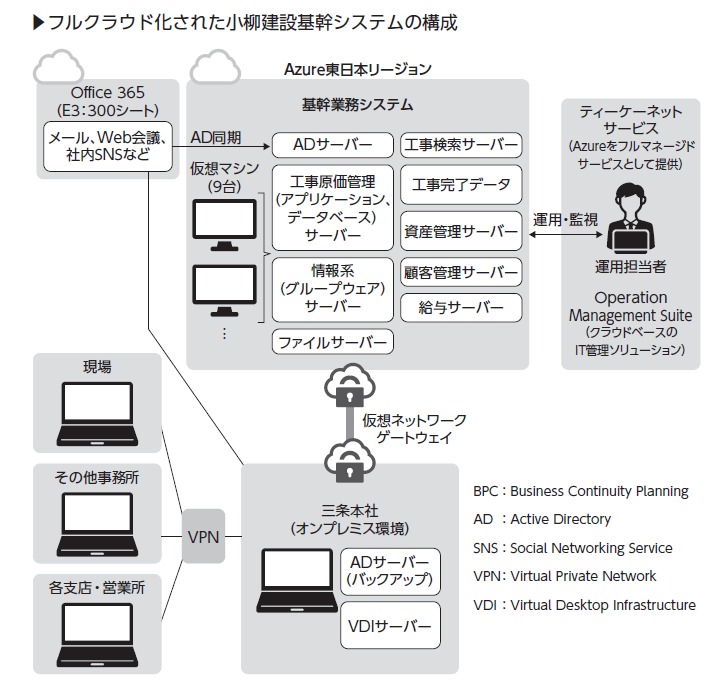

そこで社内で稼働していた古いグループウエアを含む、基幹システムをすべて「Microsoft Azure」にて構成した。

「それまで自社が体験してきた洪水災害への備えや、社員がいつでもどこでも働けるようにするテレワークによる働き方改革も視野に入れた上でのクラウド導入でした」と小柳氏は言う。ITの導入はまず、課題がありそれを解決するための「手段」という思想を貫いている。

ホロストラクションを開発、建設DXの最前線へ

ホロストラクションを開発、建設DXの最前線へ

2014年には小柳氏自身も父親から経営を受け継ぎ、社長となっていた。しかし、アメーバ経営と基幹システムだけでは建設業の変革には不十分と考えていた2016年の夏、米国の展示会で日本にはまだ営業窓口さえなかったMR(複合現実デバイス)の「Microsoft

HoloLens」と出会い、さらに本格的な建設DXへの道へと進んでいくことになる。

小柳建設の名を、建設DX界で一躍、有名にしたHoloLens対応のMRシステム「ホロストラクション」の開発は、2016年9月に始まった。ホロストラクションとは、HoloLensを活用して建設プロジェクトの計画・施工・検査を可視化し、効率化を図るシステムだ。

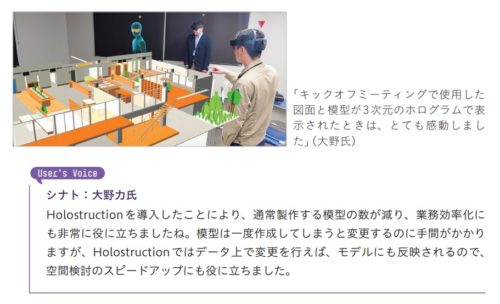

2019年には国土交通省のICTによる生産性改善プロジェクト「PRISM」で現場試行し、2019年12月には自社のほか竹中工務店やシナトで正式発売前の「アルファ版」の試験運用によって完成度を高め、2020年12月にはベータ版を本格リリースするまでになった。さらに2022年1月にも大幅なアップデートを実施し、2021年度のPRISMプロジェクトで実証している。

2021年、小柳建設は新潟県加茂市に新社屋を建設した。そして同ビルは、日本マイクロソフトが全国に展開する発信基地として、新潟県で唯一、体験型DX発信拠点の「Microsoft Base Niigata-Kamo」となった。同ビルには毎週のように、建設DXに興味のある産学官の建設関係者などが訪れている。

小柳氏は「DXを達成するためには順序がある。これが最大のポイントだ」と語る。本書はその具体的な取り組み方の数々を教えてくれる一冊と言えるだろう。

|

ホロストラクション完全マニュアル

HoloLens2で建設業の生産性を上げる方法を徹底解説

HoloLens2の仕組みから操作手順まで

HoloLens2の仕組みから操作手順まで

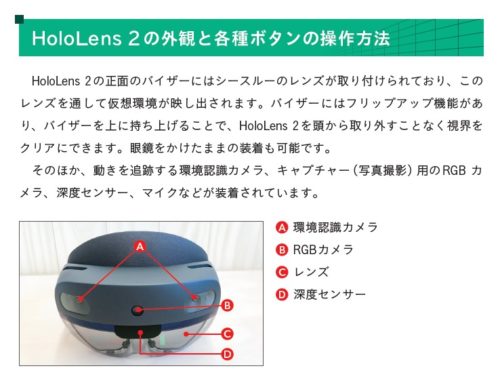

小柳建設の建設DXを象徴するMRシステム「ホロストラクション」の開発責任者である同社専務取締役COOの中靜真吾が、HoloLens2を建設業の実務で活用するために必要な知識や操作手順などを徹底解説したのが本書だ。

「建設業界でHoloLens2に対する関心が高まっていますが、建設技術者が実践的に活用する方法をわかりやすく解説した本は、ほとんどありませんでした。当社への問い合わせも増えてきたので、書籍としてまとめることにしました」と、中静氏は出版の経緯を語る。

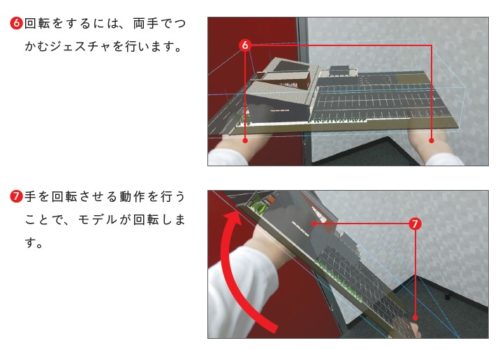

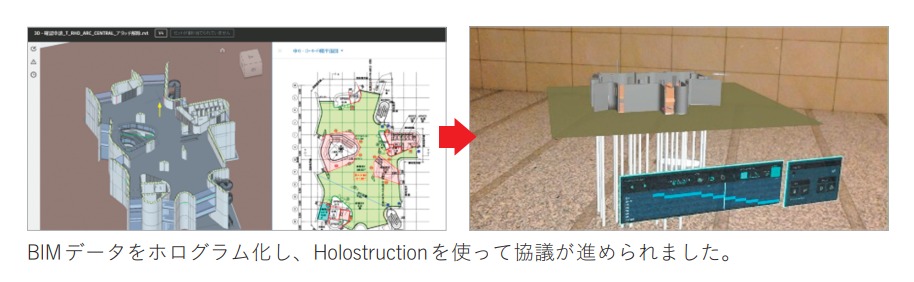

ホロストラクションとは、HoloLens2を使って構造物の3Dモデルを机上や室内、現場などに様々なスケールで浮かび上がらせ、複数の建設関係者が同じモデルを見ながら完成形状や施工計画などについて話し合うことができるシステムだ。

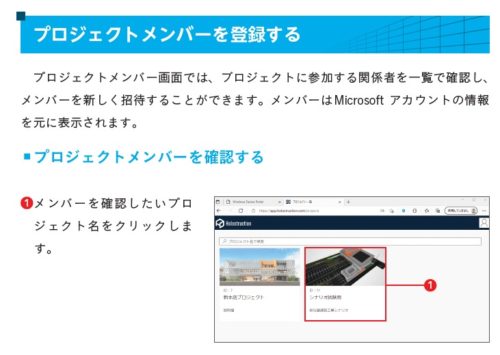

本書では、HoloLens2の基礎知識、ホロストラクションをインストールしてMR空間での会議にゲストとして参加する方法、さらには会議の主催者となってMR空間を作成したり、メンバーを招待したりする方法が、「ハンズオントレーニング」のように実際の画面とともに手順を追って解説されている。

「文章での解説にぴったり合ったわかりやすい画面キャプチャーを撮るのが難しかったです」と中靜氏は振り返る。

実際の建設プロジェクトでの活用例も豊富に

実際の建設プロジェクトでの活用例も豊富に

HoloLens2の操作方法は分かっていても、実際の建設プロジェクトの生産性が高まるように、現場で活用するノウハウとなると別の話だ。

「本書の執筆で、特に力を入れたのは、実プロジェクトでの活用事例を豊富に載せ、建設業でのHoloLens2を生産性向上に生かす具体的な方法を紹介したことでした」(中靜氏)。

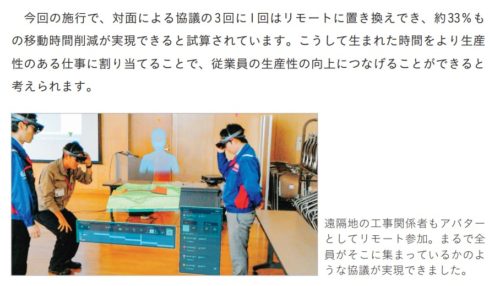

その言葉通り、最終章の「導入事例」では、32ページにわたって国土交通省の河川工事や道路工事と、シナトによる小柳建設新本社ビルの建設工事、そして竹中工務店によるオフィスビル新築工事の4事例が掲載されている。

「当社のMRへの取り組みなどが周囲に知られるようになってから、会社のイメージが大きく変わったように思います。例えば、2021年の新入社員は、県外からの入社者が半分を占めることになりました」と中靜氏は言う。

|

小柳建設が取り組む、建設DX時代の経営理論とクラウドによる働き方改革、そしてMRによる生産性向上の実践方法をまとめたこれら2冊の書籍は、建設DXへの対応に悩む建設業関係者の参考になりそうだ。

| 【問い合わせ】

小柳建設株式会社 〒955-0047 |