建設システムの「快測ナビ」は、3D施工データを活用し従来の現場管理を180度変換するICT施工が行えるシステムとして、全国の現場で使われている。このほど、その姉妹システムとして、iPad ProのLiDAR機能による3D点群計測が行える「快測Scan」が発売された。QRコード付きマーカーを使って、簡単かつ高精度に、公共座標系による点群計測が行えるのが特長だ。

iPad Proで手軽に3D点群計測

iPad Proで手軽に3D点群計測

「新発売の『快測Scan』と『快測ナビ』を組み合わせて使うことで、iPad Proによる現場の点群計測が簡単にできるようになりました。もちろん、土木工事でよく使われる公共測量系による点群が取得できます」。こう語るのは、建設システム 建設ICT事業部課長の田中克彦氏だ。

建設システムが開発・販売する「快測ナビ」は、3D施工データ作成システム「SiTECH 3D」で作成されたデータを用い「杭ナビ」などの測量器とタブレットやスマートフォンを使って、低価格で手軽にICT施工を行えるシステムとして、全国の建設現場で使われている。

このほど、その姉妹システムとして、iPad Proを使って現場の3D点群計測が行える新製品「快測Scan」が発売されたのだ。

2020年に発売されたiPhone 12 ProやiPad Proには「LiDAR(ライダー)」と呼ばれる赤外線3Dスキャナー機能が搭載されている。

このLiDARを使うと、低価格な割に精度が高い3D点群計測が行えることが建設関係者の間で評判になり、ここ1~2年の間にiPhoneやiPadによる点群計測を導入する現場が増えている。

「このLiDARスキャナーを使って点群計測できるアプリは、様々なものがありますが、公共座標系での計測が行えるものはわずかです。『快測Scan』は『快測ナビ』のユーザーが、iPad Proで小回りの利く点群計測が行えるようにと開発しました」と、「快測シリーズ」のプロジェクトオーナーである 建設システム 常務取締役 土屋義彦氏は説明する。

杭ナビとQRコードで公共座標系に変換

杭ナビとQRコードで公共座標系に変換

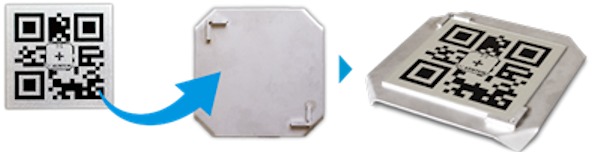

「快測Scan」が簡単かつスピーディーに、公共座標系による点群計測が行える秘密は、十字線付きのQRコードを、位置がわかっている「標定点」のマーカーとして利用する点にある。

このQRコードを現場に3カ所以上、設置しておいて、点群データの中に読み込むことで、点群の要所要所に正確な座標値を埋め込むことができるのだ。その結果、点群各部の精度は確実に±50mm以内に収まる。

「QRコードには、T-1、T-2といった具合に個別の番号が振ってあります。iPad ProのLiDARで現場を点群計測中に、カメラに切り替えて読み取ると番号と中心の位置が自動的に認識されるので、標定点の取り違えミスもありません」と田中氏は説明する。

QRコードは一部が隠れても、データが正確に読み取れる。その特長を生かして、中央部に十字線を入れたのだ。そのため、iPad Proでの点群計測時の自動認識と、杭ナビなどによる位置測量の両方に都合のよいマーカーが出来上がった。

「このマーカーの開発時には、いろいろな材料を使って現場で実験しました。合成樹脂製だと暑い現場でそってしまうこともありました。そのため、金属製がベストと判断しました」(土屋氏)。

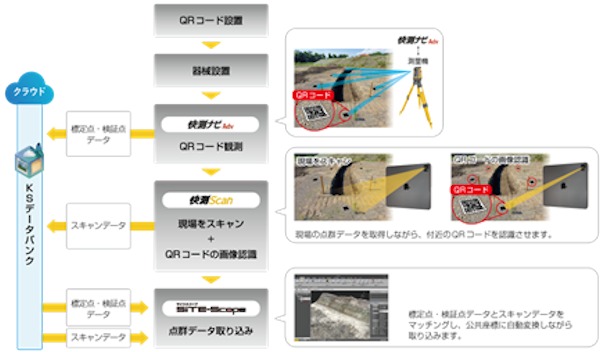

こうして現場で計測した位置座標や点群のデータを、建設システムのクラウドシステム「KSデータバンク」にアップし、点群処理ソフト「SiTE-Scope」にダウンロードすることで、公共座標系による点群データとして施工管理に使えるのだ。

iPad Proで計測した点群データを公共座標系で扱うための手順。快測ナビで計測した標定点の座標と、快測Scanで計測した点群データをKSデータバンクにアップし、点群処理ソフト「SiTE-Scope」に読み込むことで、公共座標系の点群データとして施工管理に利用できる

現場で使い勝手を検証

現場で使い勝手を検証

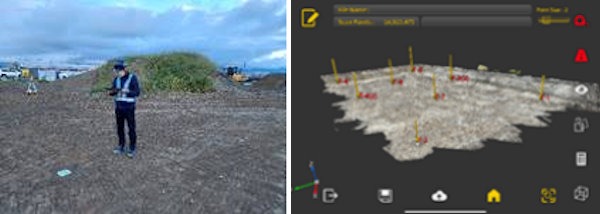

では、現場ではどのような手順で使うのだろうか。快測ナビのユーザーである湯澤工業 (本社:山梨県南アルプス市)が施工する道路現場に、快測Scanを持ち込み、実際に点群計測を行ってみた。

まずは、快測ナビで墨出しやICT施工を行う時と同じように、現場に杭ナビをセットし、公共座標系の位置がわかっている2点(既知点)を視準して、杭ナビの位置を決めておく。

そして、点群計測を行う範囲を囲むように、QRマーカーを計測範囲の4隅に配置していく。1回に点群計測を行う範囲は、10m×10m程度が適当だ。

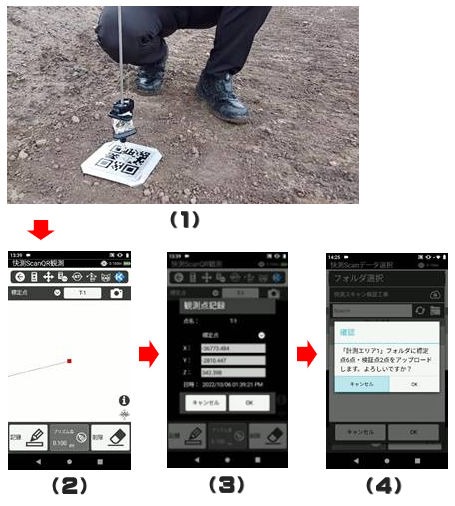

次に、「快測ナビ」で使っているスマートフォンで、標定点のQRコードの座標を計測する。これは通常の現場測量と同じように、プリズムバーをQRコードの十字線に当てて、測っていくだけだ。

杭ナビとプリズムによるQRマーカーの位置計測作業。まずは(1)QRマーカーにプリズムバーを当てる→(2)スマホの画面上で対応するマーカーの位置を選ぶ→(3)スマホ操作でQRマーカーの座標を自動計測→(4)すべてマーカーの計測が終わったらKSサーバーにデータをアップロードする

続いて「快測Scan」で点群計測

続いて「快測Scan」で点群計測

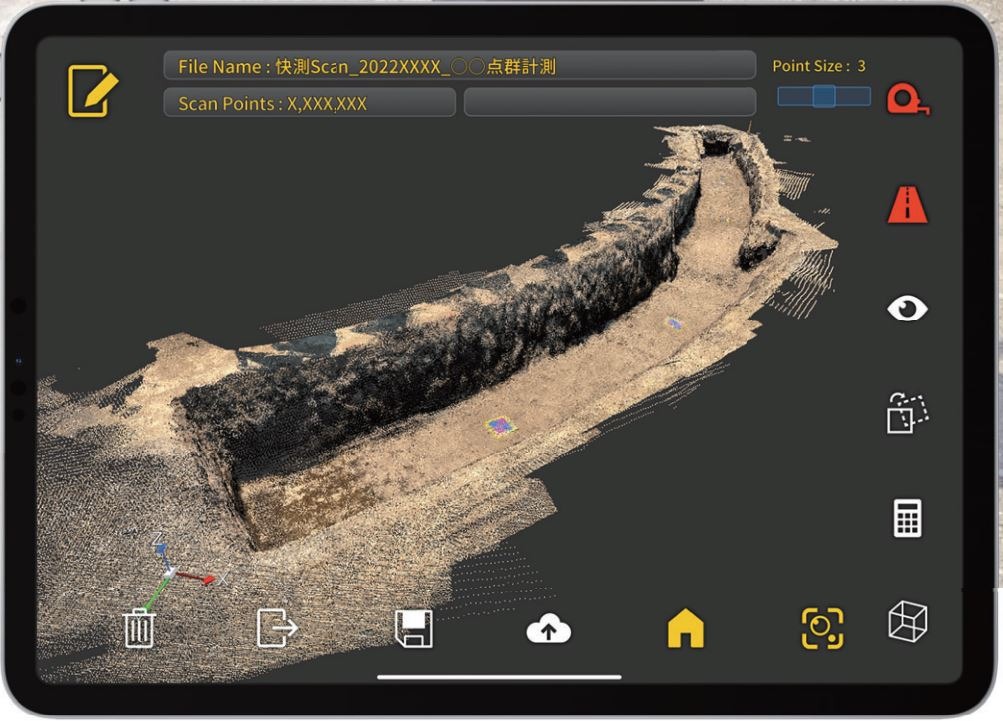

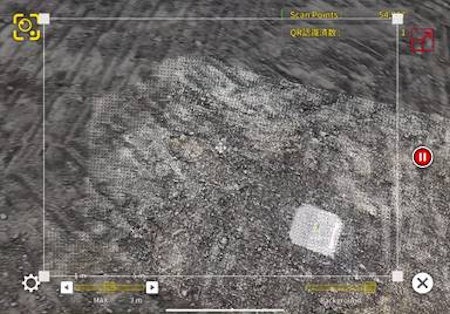

次に、「快測Scan」をインストールしたiPad Proで現場の点群計測を行う。このとき、現場の点群を取るときは「スキャンモード」、点郡中にQRマーカーを写し込み時は「カメラモード」という2つのモードを使い分ける。

最初に起点となる標定点を「カメラモード」で写し込む。このとき、iPad ProはQRマーカーの中心部にある十字線を自動認識し、ピンを立ててくれる。先に杭ナビで計測した座標がここに既知点としてインプットされるのだ。

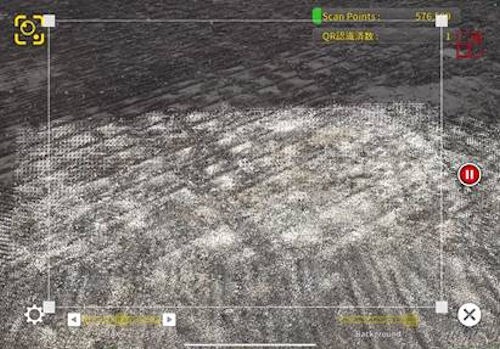

「スキャンモード」で現場を点群計測中の画面。点群が取れた部分には白いアミ点が表示されるので、計測の進行状況がわかりやすい。中央の四角い枠は、LiDARで計測したデータを採用する範囲を表し、調整が可能だ

その後は「スキャンモード」に切り替えて、現場の形状を点群で計測していく。点群が取得された部分には、アミ点が表示されるので計測状況がわかりやすい。

このとき、画面の中央に四角い枠が表示されているが、これはiPad ProのLiDARで取ったデータを採用する範囲を表している。

「画面の端の方は、LiDARのデータもひずんでいます。そのため、高精度な点群計測が必要な場合は、LiDARの範囲を絞ることができるようになっています」と土屋氏は説明する。

点群計測中に次のQRマーカーを写し込む時は、再び「カメラモード」に切り替えて、中心の十字線を自動認識させる。その後は「スキャンモード」に切り替えて、点群計測を続けるという流れだ。

点群データの計測が終わったら、快測Scanの画面から点群データをクラウドサーバー「KSデータバンク」に送信する。

「SiTE-Scope」で公共座標系の点群として活用

「SiTE-Scope」で公共座標系の点群として活用

KSデータバンクにアップした点群データなどは、点群処理ソフト「SiTE-Scope」にダウンロードして、公共座標系で施工管理などに活用できる。

SiTE-Scopeには不要な点群の除去や間引き、点群の切り取り、断面図作成などの点群処理機能のほか、設計と実際との違いをヒートマップとして表現したり、土量計算を行ったりする機能を備えている。

iPad Proによって現場で計測した点群データは、一般の3Dレーザースキャナーやドローン(無人機)で計測した点群データと同様に、公共座標系によるSiTE-Scopeの処理フローに乗せて、様々な施工管理に活用できるのだ。

このように、快測Scanは、快測ナビに慣れたユーザーには、同じワークフローの中で、iPad ProのLiDAR機能を使った点群による施工管理を、簡単に行えるようにするアプリだ。

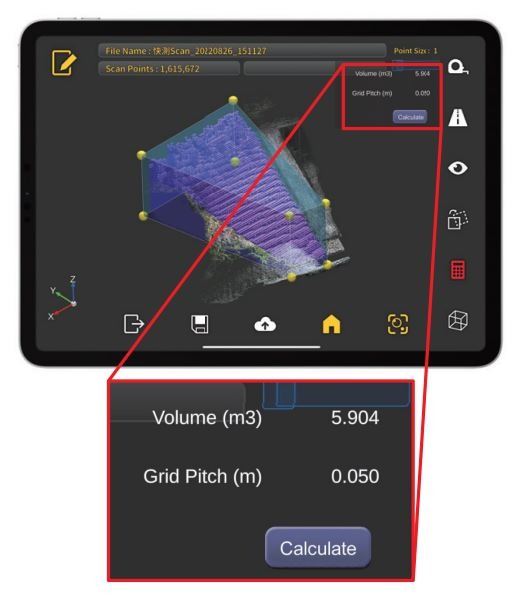

また、クラウドにデータをアップすることなく、快測Scanの画面上でも簡易な土量計算を行うことができるので、土捨て場の概算土量などを現場ですぐに算出できるという機動力もある。

快測Scanの価格はサブスクリプション制となっており、気になるお値段は1ライセンス当たり年額26.4万円(税込み)と、リーズナブルだ(別途、KSデータバンクの契約が必要)。また、1ライセンス当たり月額3.3万円(税込み)で利用することもできるので、受注工事の増減によっても、必要なライセンスだけ使うことができる。

iPad ProのLiDARによる点群計測を、快測ナビのワークフローに組み込み、生産性向上や施工管理の高度化を進めたいユーザーには、快測Scanは特にオススメのソフトだ。

| 【問い合わせ】 株式会社建設システム 〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1 TEL 0570-200-787(ガイダンス「1」をお選びください) 快測Scan特設サイト https://www.kentem.jp/lp/ksscan_teaser/ |