大林組と東京大学は2021年度、「光切断法」と呼ばれる手法を用いて、トンネルの断面を簡単かつ高精度に計測できる装置を開発した。2022年度には機器開発を得意とする日南(本社:神奈川県綾瀬市)をコンソーシアムに加え、さらに装置の完成度を高めた。そこには、国土交通省が生産性向上や品質管理の高度化のために推進する「PRISM試行」の開発成果を建設業に普及させ、全国の現場に展開する狙いがあった。

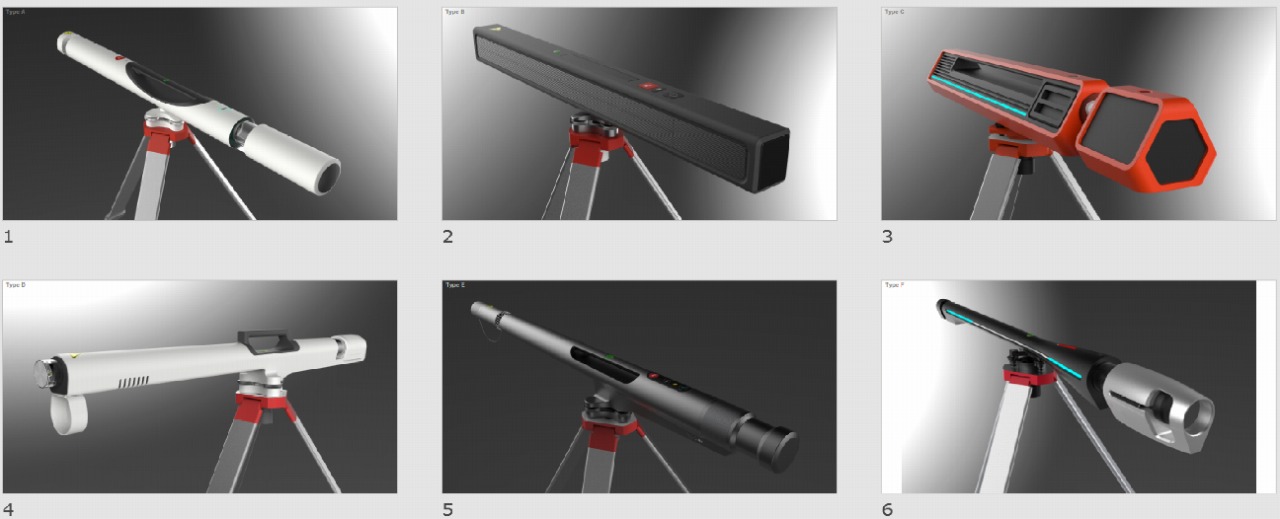

光切断法によるトンネル断面計測装置の製品化を視野に入れた完成イメージ。PRISM試行プロジェクトでの開発成果を建設業界に広く普及させ、全国の現場で使えるようにと考えた結果が最終的なデザインに結び付いた

現場事務所で完成デザインをお披露目

現場事務所で完成デザインをお披露目

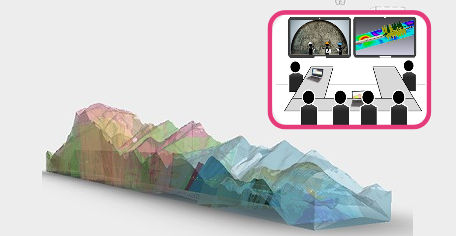

2023年2月7日、国土交通省近畿地方整備局の職員などが見守る中、和歌山県串本町内で建設中のすさみ串本道路高富トンネルの現場事務所に置かれたモニターに「光切断法を用いたトンネル現場の3次元計測装置」の完成予想CG(コンピューターグラフィックス)が映し出された。

まるで、測量機器メーカーの新製品発表会のようだが、発表したのはこの現場でトンネル断面計測の生産性向上や品質管理の高度化に取り組んできた、大林組・日南・東京大学からなるコンソーシアムだ。

山岳トンネルの工事では、トンネルの掘削や覆工コンクリートが設計寸法通りに行われたかどうかを確認する「出来形計測」を行うのに、高所作業車やメジャーを使って3~4人で行い、手作業で記録するアナログ的な手法が、いまも使われている。

しかも、計測するのは幅と高さだけで、トンネルの断面で構造物の存在が許される「建築限界」や、トンネル壁のクリアランスが最小になる左右の肩部にどれだけ余裕があるのかといったことは、確認できないといった課題もあった。

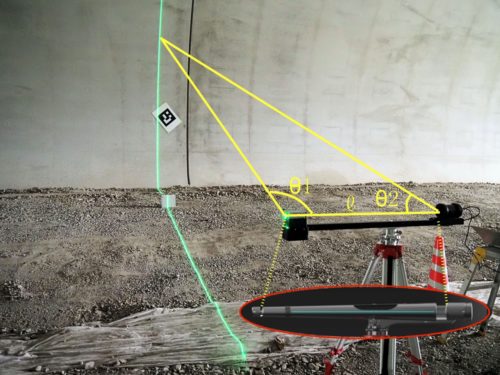

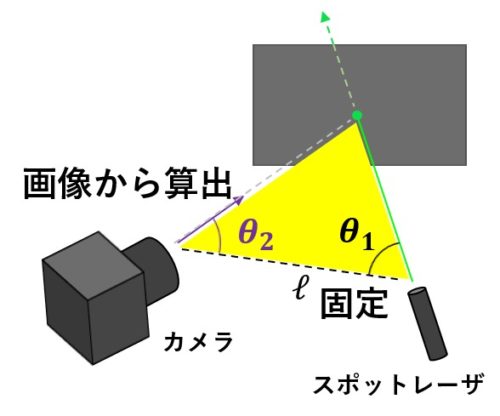

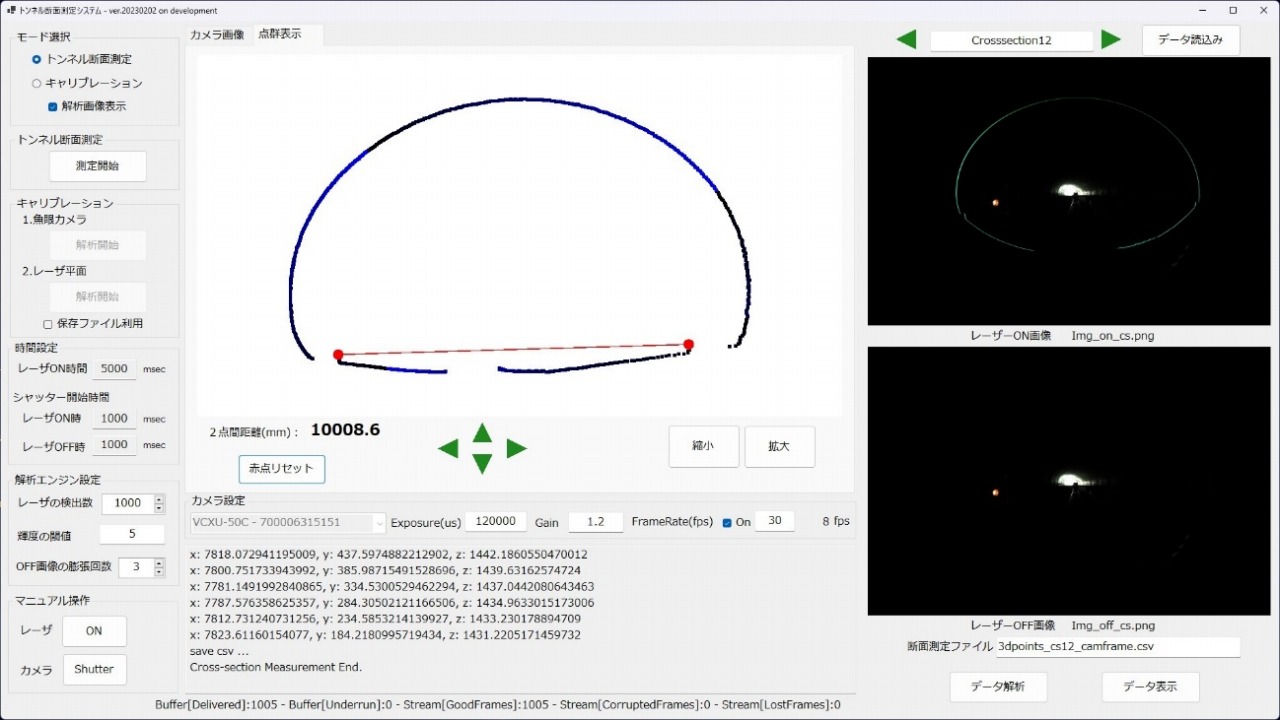

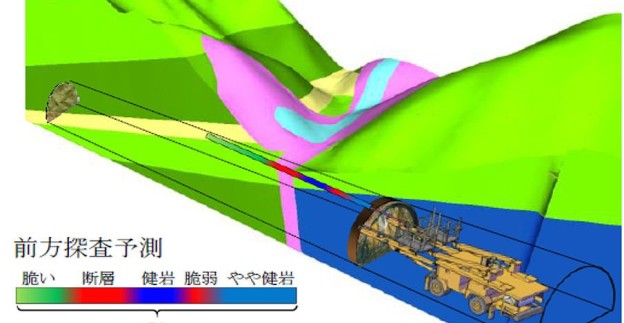

そこでコンソーシアムが採用したのが、「光切断法」だった。装置からトンネル内壁に向かってリングレーザー光を照射し、装置後部にある魚眼レンズ付きカメラでレーザー光の映像を記録。そして三角測量の原理でトンネル内壁の形状や寸法を「点群」データのように計測するものだ。

大林組生産技術本部 先端技術企画部 技術第二課副課長の吉田健一氏は「この装置が実用化されると、これまで3~4人で10分かかっていた出来形の計測作業が、1人だけでわずか5秒で行えるようになり、高所作業車も不要になります」と、大幅な生産性向上が実現することを説明する。

実作業に使える完成度を目指す

実作業に使える完成度を目指す

今回のプロジェクトは、国交省が令和3年度に実施した「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」(PRISM)の一環として、大林組と東京大学がコンソーシアムを組んで開発した成果がもとになった。

令和4年度のPRISMでは、メンバーに日南を追加し、装置を現場での実作業に使えるような完成度に仕上げていくことが、大きなポイントとなった。

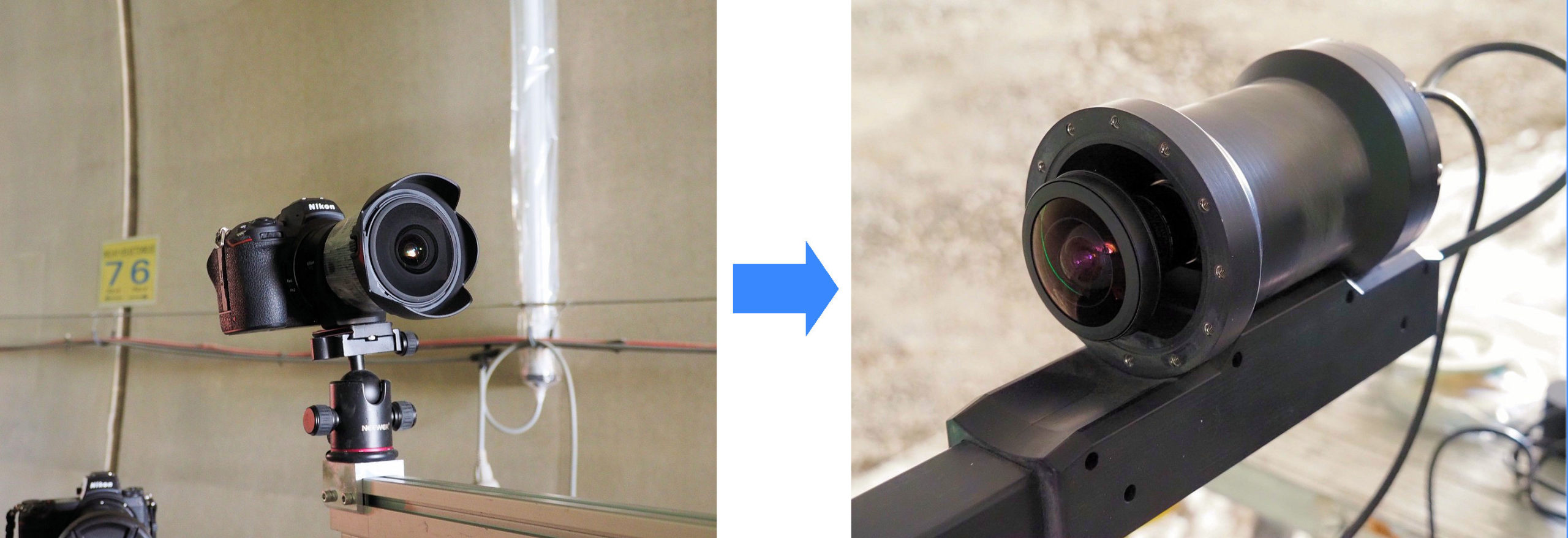

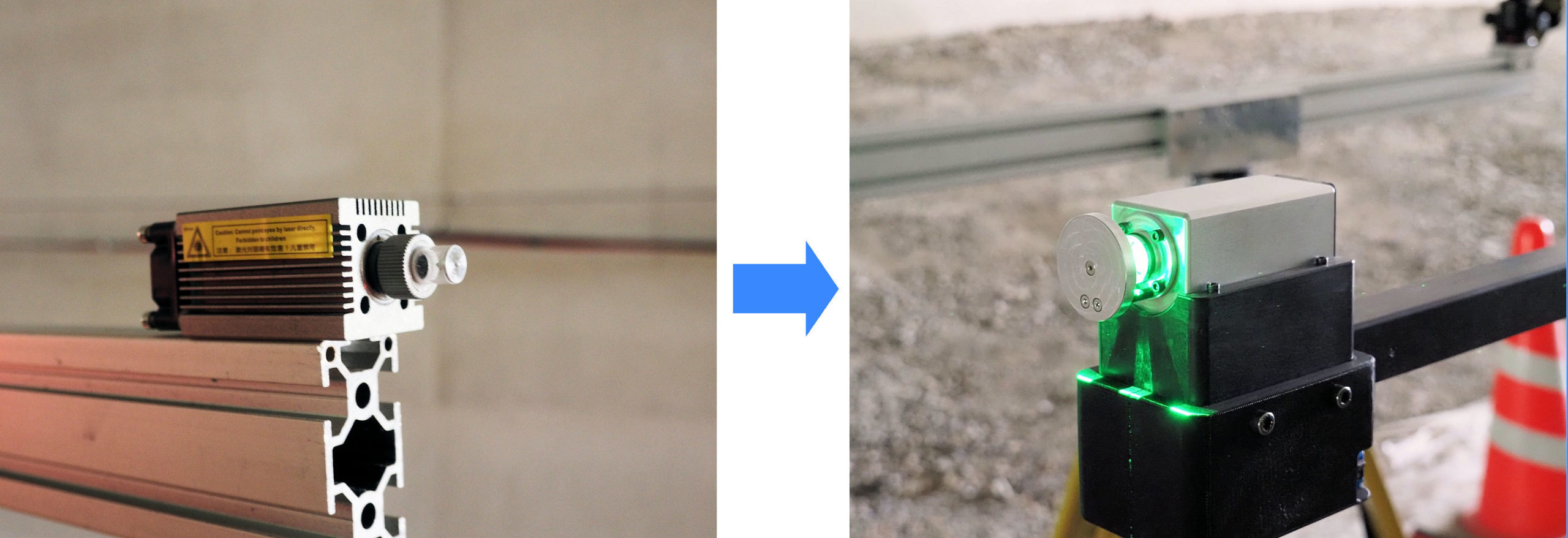

1年目に開発したものは、アルミ製フレームにむき出しのリングレーザー発光装置と、一般用のミラーレス1眼カメラを、原理に忠実に取り付けたものだった。魚眼レンズをカメラに固定しているのもテープという、手作り感満載のものだった。

それでも計測精度の誤差は19㎜程度と、高性能を発揮した。レーザー光と魚眼レンズによって、三角測量の原理でトンネルの内面形状を計測できることを実証したのだ。

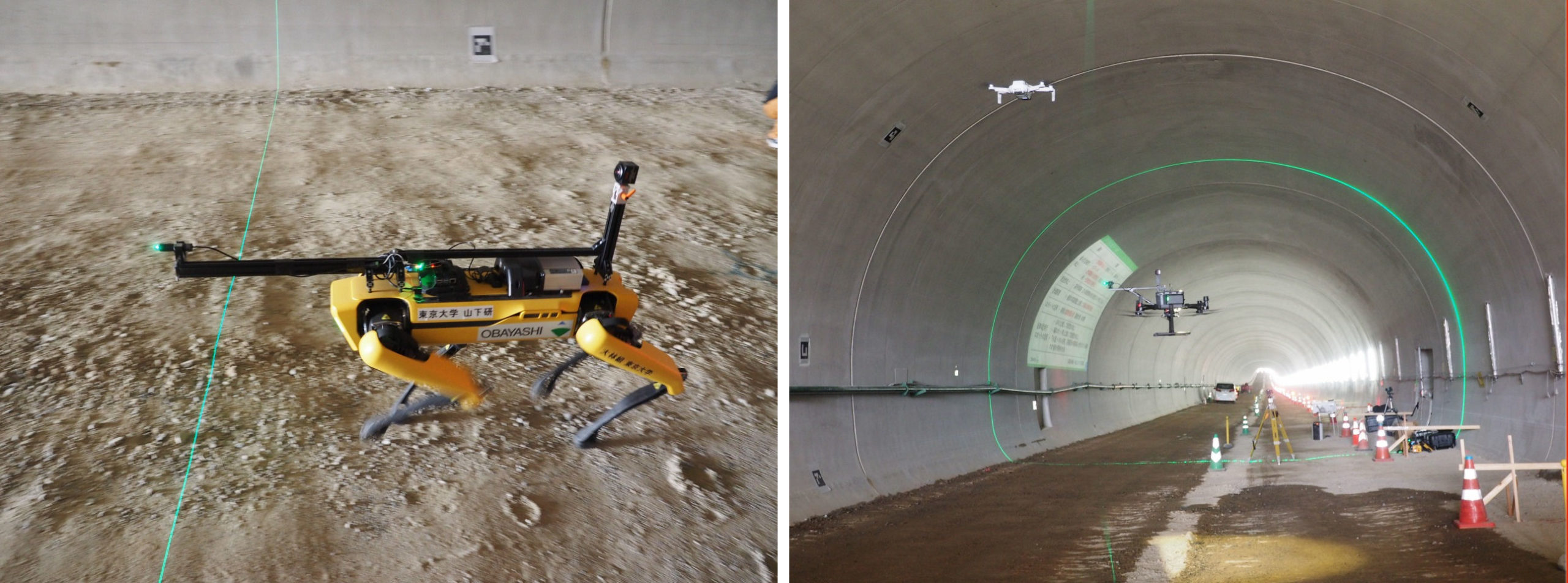

さらに小型化した装置を四足歩行ロボット「SPOT」やドローン(無人機)に搭載し、トンネル内を移動しながら、効率的に計測する実験にも成功した。

1年目に開発した装置は、計測精度は高かったものの、各部品がむき出しで、現場での調整も必要などの課題もあった。

そこで、2年目となる2022年度にはコンソーシアムにプロダクトデザインなどを手掛ける日南も加えて、現場で誰でも使えるように完成度を高めるための開発を進めていった。

まずは装置を小型化するために、レーザー発光器や魚眼レンズ付きカメラに、産業用部品を採用した。基盤やバッテリーも小型化した。

「これらを収める筐体(きょうたい)は、3次元CADでデザインした金属と樹脂の組み合わせのものを、新たに設計しました。筐体自体がフレーム構造となり、軽さと丈夫さを兼ね備え、現場での持ち運びを楽にすることを狙いました」と、日南 宮崎総合研究所で製品開発を担当する寺田正人氏は説明する。

もちろん、デザイン性や量産性、製造コストにも配慮している。

調整作業を効率化するARマーカー

調整作業を効率化するARマーカー

トンネル内壁に照射されたリングレーザー光の角度から、トンネル形状を計測するためには、「キャリブレーション」と呼ばれる調整作業が欠かせない。

トンネル内に照射されたリングレーザー光に沿って、十数個の検証点を設置し、今回の装置と、トータルステーションで計測した座標の位置を比較する。そして、装置と連動するソフトウエアのパラメーターを微調整する作業だ。

「検証点を自動認識できるように、ARマーカーを使ったキャリブレーション方式を開発しました。これによって検証点をスピーディーに認識できるようになり、位置を取り違えるヒューマンエラーもなくなります」と、東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 教授の山下淳氏は説明する。

日南 営業部係長の舛谷隆一氏は「装置が製品化された後は、毎回、現場でキャリブレーションを行う必要はありません。一般の測量機器のように、定期的にキャリブレーションを行うだけで大丈夫です」と説明する。

PRISM試行成果の全国共有を目指す

PRISM試行成果の全国共有を目指す

全国各地で行われているPRISM試行プロジェクトでは、建設現場の生産性向上や品質管理の高度化といった目的を実現するため、既存のハードやソフトを組み合わせた取り組みが多い。今回のように、製品化を視野に入れたデザインまで行っている例はほとんどない。

その狙いについて、大林組 先端技術企画部長の山口貴志氏は「PRISMの開発成果を、建設業界に普及させ、全国の現場で生産性向上や品質管理の高度化を実現するためには、簡単に使える製品化は欠かせないと考えました。そこで今回はあえて、製品化レベルの取り組みを行いました」と説明する。

確かに、現場ニーズにこたえるため、産学官で取り組んだ開発の成果は、試行にとどめることなく、数多くの現場で活用されてこそ大きな意義がある。

もし、今回の製品を発売するとしたら、あと数年はかかりそうだが、現場ニーズから生まれ、使い勝手を追求した製品は、ヒットする可能性も高そうだ。さらには日本の建設業から生まれた製品を、他業種に販売したり、海外展開したりする道も開けてくるだろう。

大林組と東京大学は、今回のPRISM試行にとどまらず、クロスレーザーという2つのレーザー光を活用した新たな光切断計測装置の開発にも乗り出した。PRISMがきっかけで始まった産学官のコラボレーションはこれからも新たな生産性向上や品質管理の技術を生み出しそうだ。

| 【問い合わせ】 | |

| 株式会社 大林組 土木本部 生産技術本部先端技術企画部 〒108-8502 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 TEL 03-5769-1253 WEBサイト https://www.obayashi.co.jp/ 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻/工学部 精密工学科 山下・安研究室 株式会社 日南 |

|