グラフィソフトジャパン9月25日に発売した「ArchiCAD 17」のキャッチフレーズは「BIMは細部に宿る」。まさに日本のBIMユーザーのリクエストにこたえて開発されたといっても過言ではない。壁材や床材などを含めた部材の「勝ち・負け」の自動調整、躯体の面や中心を基準線としたモデリング、見上げ・見下げによる躯体図の作成など、世界一細かいと言われる日本の実施設計図を作成する機能が満載されているのだ。今回のバージョンアップで日本のBIMワークフローは新しい時代を迎えた。

|

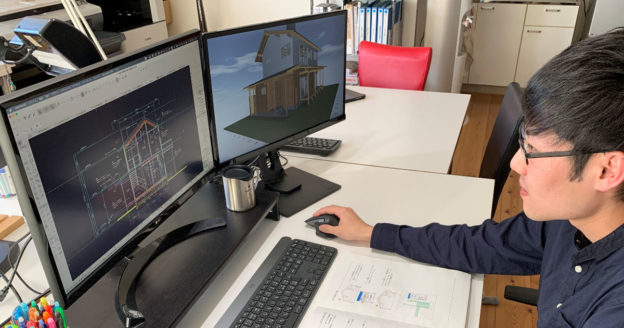

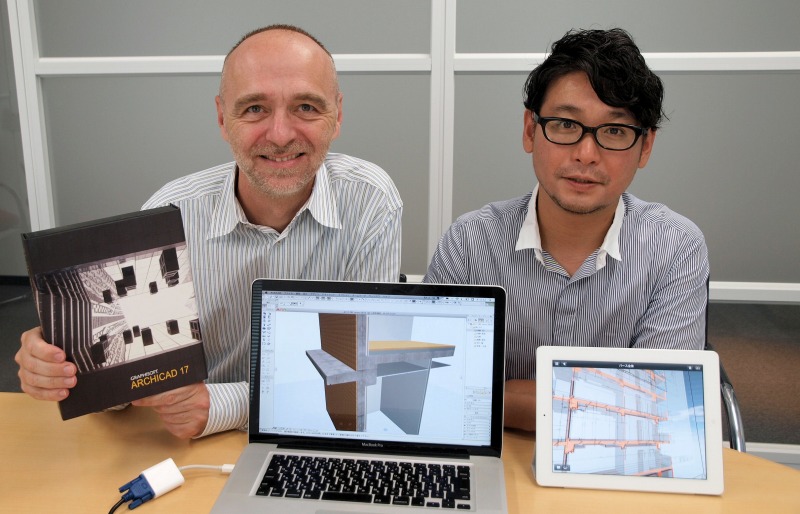

| 「ArchiCAD 17」の新機能について語るグラフィソフトジャパンのコバーチ・ベンツェ社長(左)と飯田貴氏(右) |

床スラブから壁、仕上げ/下地までの勝ち負けを自動調整

床スラブから壁、仕上げ/下地までの勝ち負けを自動調整

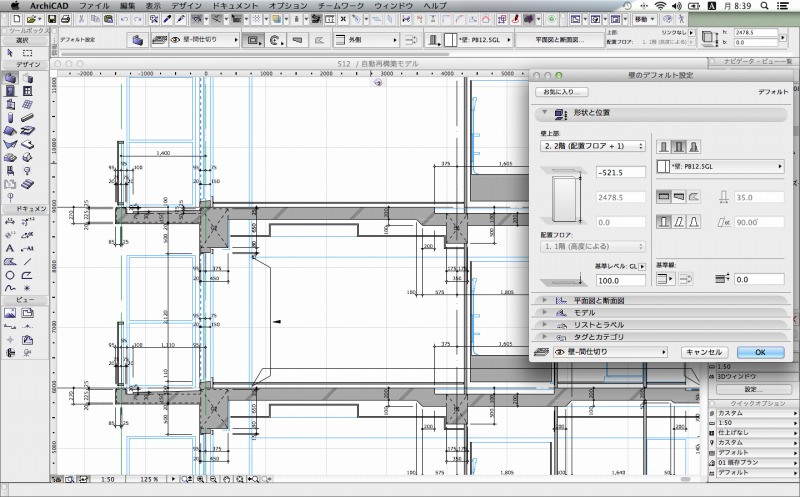

使いやすい意匠設計用BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトとして定評のある「ArchiCAD」の最新版「ArchiCAD 17」は、世界一詳細と言われる日本の実施設計図をBIMモデルから作成するための様々な新機能が追加された。

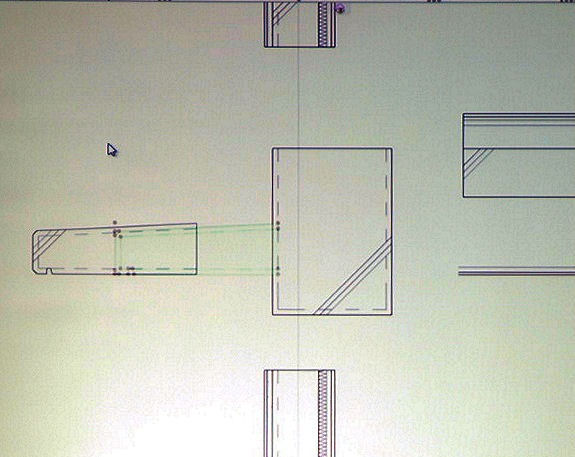

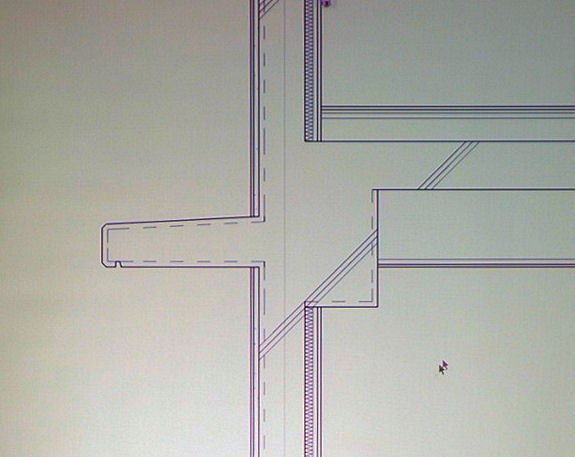

まずは床材や壁材などの部材接続を自動的に調整する「優先度ベースの接続機能」だ。例えば構造壁と床材は構造壁の勝ち、仕切り壁と天井材分は仕切り壁の勝ち、といった判断を壁、仕上げ/下地などの細かい部材を含めて、「勝ち・負け」を適切に反映したBIMモデルを自動的に作れるのだ。

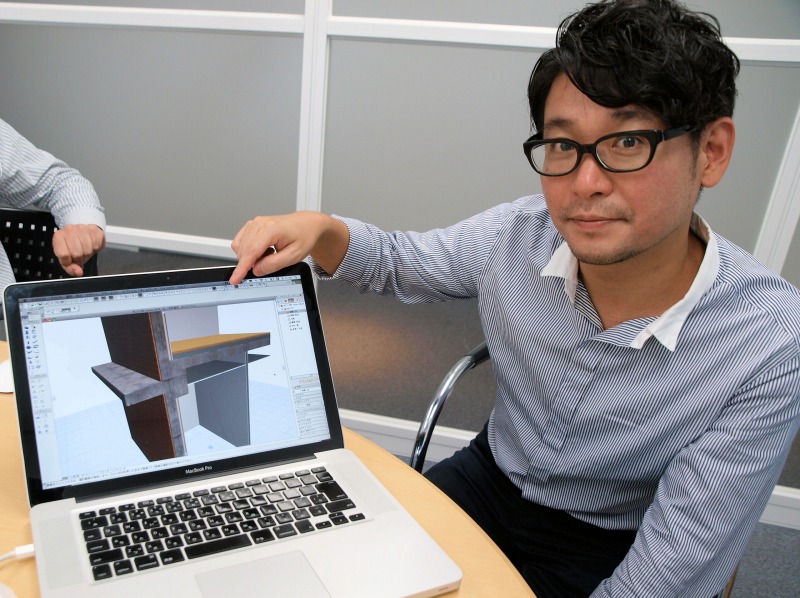

グラフィソフトジャパンの飯田貴氏は、早速、そのデモを見せてくれた。仕上げ材や床材などが何重にも付いた床や壁、柱を接続したとたん、なんと、仕上げ材などの勝ち負けを適切に調整した接続ができたのだ。

|

|

| 優先度ベースの接続機能。部材の接続前(左)と接続後(右) | |

|

|

| 細かい部材まで勝ち負けを自動調整して作られたモックアップの例 | |

ArchiCAD17には標準的な部材ライブラリーが付属しており、それぞれの材料に「勝ち負け」に関する優先度が999段階で入力してある。このデータを使って適切なモデリングを行う。

また同じ材料の場合は、壁やスラブ、梁などの部材が交わる部分や増し打ちコンクリートなどの部分を自動的に包絡させる「ビルディングマテリアル」機能も搭載された。

|

|

| ビルディングマテリアル機能による壁、床、梁の自動包絡 |

「同じ壁でも床材を貫いて設置するのか、それとも床材の上に乗るのかで数mmの違いが出ます。こうした細かい寸法もBIMモデルの段階できちんと作り込み、実施設計図や施工図の作成に使えるようにしました。さらにこのBIMモデルを数量計算に使うことで、図面と整合した正確な数量を拾うことができます」と、グラフィソフトジャパンのコバーチ・ベンツェ社長は語る。

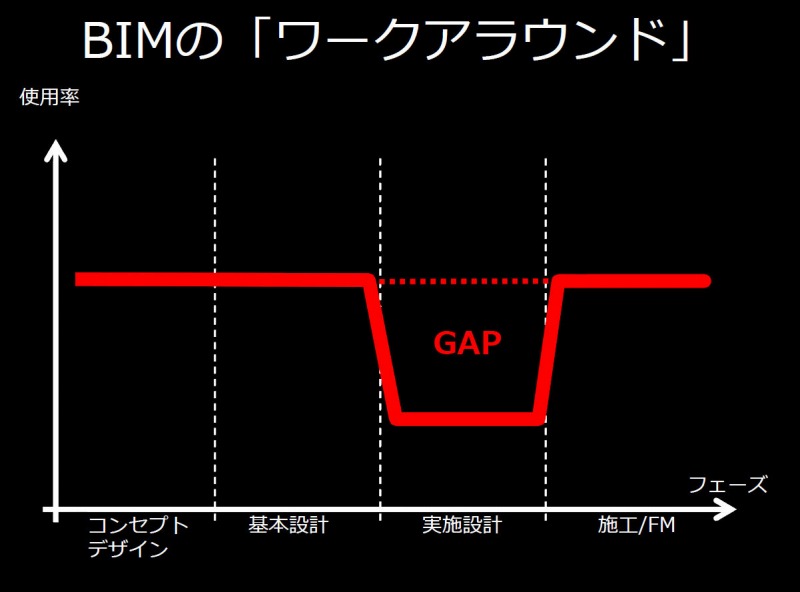

BIMのワークアラウンドを解消

BIMのワークアラウンドを解消

これまでもArchiCADで3Dモデルから詳細な図面を作成することはできた。しかし、そのためにはモデリング前に、後の作業で作成する図面の出力に備えていろいろなことをあらかじめ設定しておくことが必要だった。

「これまでは詳細な図面を作るために、ArchiCADの2D作図機能を使うこともよくありました。しかし、BIMモデルと図面が連動しなくなるので、設計変更を行う場合は図面とBIMモデルを両方直す必要がありました。今回のバージョンアップは、こうした基本設計段階から施工段階の間に存在する『ワークアラウンド』という回り道を解消し、詳細設計段階の生産性向上を図ることにありました」(ベンツェ社長)。

|

|

| 基本設計と施工の間のワークアラウンドを解消 |

このほか、壁や柱、ゾーンを階高に追随する「要素の上部フロアリンク」機能も設けられた。天井スラブの高さを変えると、仕切り壁や仕上げ材なども追従して動くので、階高が変わったときの作業が大幅に楽になる。

今回のバージョンアップで、設計者は事前に作図のための段取りなど、面倒な作業によって自然な思考の流れが妨げられることなく、本来の意匠設計やデザインの作業に集中できるようになったのだ。

|

|

| 要素の上部フロアリンク機能 |

躯体図作成機能も充実

躯体図作成機能も充実

躯体図を効率的に作成するため、今回のバージョンアップでは躯体の表面や中心を基準としてモデリングできる「基準線ベースの入力機能」も強化された。これまでのバージョンでは仕上げ材を含めた部材全体の内外面や中心面を基準とした入力はできたが、躯体を基準とすることで仕上げ材の厚さを気にせずにモデリングできるようになった。

また、天井伏図を描くときのために「見上げ・見下げ」という機能も追加された。これらの機能により、天井スラブの上階にある壁や柱などの位置も、BIMモデルから破線で図面に自動的に書き込めるようになった。

躯体図に特有の記号の表記も、BIMモデルの属性情報を使って表示できるパターンが増えた。

「日本の図面は世界一詳細です。そのため、日本人ユーザーの声にこたえた機能を追加することは、日本人だけでなく世界中のユーザーを満足させることにつながります。例えば、以前、通り芯の機能を日本のユーザー向けに開発しましたが、海外でも好評だったので今では世界各国のバージョンに標準搭載されています」とベンツェ社長は語る。

|

| BIMモデルから作成した平面詳細図 |

このほか、ユーザーの生産性を高めるため、ArchiCADでレンダリング処理を行っている最中でも、BIMモデルの編集などが行える「バックグラウンド処理」の機能が加わった。

最近のCPUは「マルチコア」や「マルチスレッド」の仕様となっており、1個のCPUが4個分、8個分の処理を同時に行えるものが主流になっている。そこで、レンダリング処理用と設計作業用にスレッドを分けることにより、レンダリング中も設計作業が続行できるようにしたのだ。

3週間、ハンガリーの本社につめた日本スタッフ

3週間、ハンガリーの本社につめた日本スタッフ

日本のユーザーの要望がArchiCADの新機能として実現するまでには、日本のユーザーやパートナー企業の並々ならぬ協力があった。グラフィソフトジャパンはArchiCADのユーザーである設計者からCADオペレーター、そしてパートナー企業に至るまで長時間にわたるヒアリングを行い、ArchiCADへのニーズをリストアップした。

そしてユーザーの生産性を最も効果的に向上できるものを分析した。グラフィソフトジャパンのトロム・ペーテル氏は、ハンガリー・ブダペストのグラフィソフト本社へ何度も往復し、日常業務として、日本ユーザーが求める機能とその重要性について開発スタッフに熱心に説いた。

グラフィソフトジャパンでは、ArchiCADをマスターするための教育カリキュラム「JUMP!」の内容に、「見上げ・見下げ」機能を反映するなどの改訂を行った。これにより、ArchiCADを習得し、BIMによる設計ワークフローが行えるようになるまでの時間も短縮されたという。

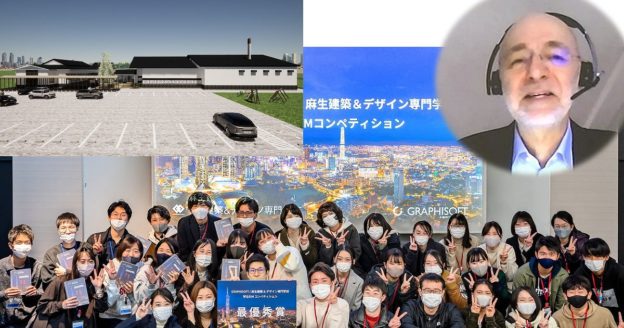

「ArchiCAD17の体験セミナーには多くの申込みをいただいています。また9月に開催した発表会では、東京会場に357人、大阪会場に207人も来場していただき、設計部門の方と施工部門の方ともに『このバージョンはぜひ使ってみたい』『これからは施工図もBIMで作りたい』といった声を聞きました」と飯田氏は説明する。

|

| 9月3日に東京・丸の内で開催したArchiCAD 17の製品発表会場。357人が来場し、満席となった |

大手ユーザーのニーズにこたえたBIMcloudTM

大手ユーザーのニーズにこたえたBIMcloudTM

ArchiCADはここ数年の機能拡張で、大規模なオフィスビルや商業施設、病院などの設計に使われることが増えている。また、数百人の設計者がArchiCADを使うためのライセンス管理やセキュリティー管理などを他の業務システムとの一元化してほしいとのニーズも、大手企業を中心に増えてきた。

そこでグラフィソフトジャパンでは、「BIMcloudTM」という新製品を展開。大手建設会社などで導入をすすめている。このBIMcloudTMは、社内のサーバーを利用した自社クラウドシステムとして、企業が求めるセキュリティーニーズに対応した製品だ。

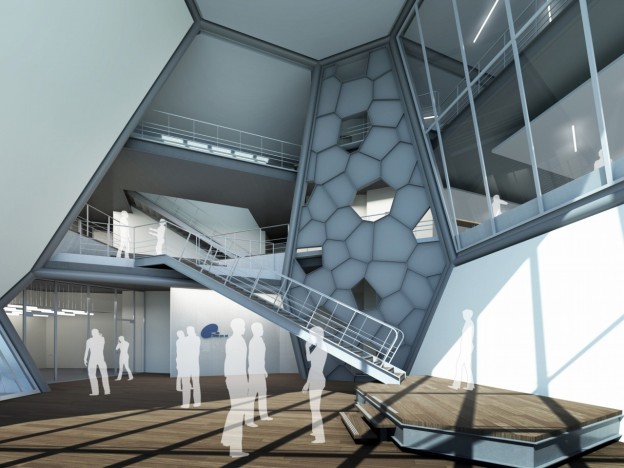

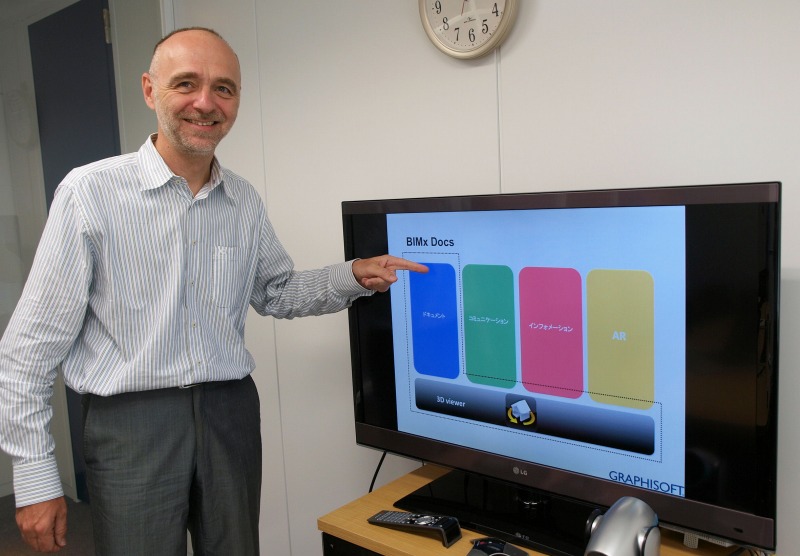

iPadやiPhoneでBIMモデルのウォークスルーが手軽にできる人気アプリ「BIMx®」も、今後、さらに機能が充実する。まずは2D図面と3Dモデルをシームレスに切り替えて参照できる「ドキュメント」アプリ、「BIMx® Docs」が2013年10月に登場する。

その後、写真やメールなどを交換できる「コミュニケーション」アプリ、様々な情報をリアルタイムに参照できる「インフォメーション」アプリ、そして現実の風景の上にBIMモデルを重ねて見られる「AR(拡張現実)」アプリが次々と投入される予定だ。BIMx®はこれらのアプリを動作させるための3Dビュープラットフォームとして進化する。

|

| BIMx®が3Dビュープラットフォームとなり、機能を進化させる構想について説明するベンツェ社長 |

|

| 図面も見られるように機能が進化した「BIMx® Docs」の画面 |

ArchiCADのここ数年のバージョンアップを振り返ると、ArchiCAD13では「チームワーク機能」を搭載し、ArchiCAD14では他ベンダーのソフトとのデータ交換をスムーズに行うため「IFC形式」の互換性を向上してコラボレーション性を高めた。

そして今回のArchiCAD17では、BIMモデルから設計図書を効率的に作れるようにドキュメント作成機能を高めることがテーマになった。

「BIMソフトを使いやすくする上で重要なのは、日常の作業で使うちょっとした機能をきめ細かく実現していくとともに、BIMソフトとしての革新性を追求していくことです。優先度ベースの自動接続やビルディングマテリアル機能は、ユーザーからの要望にこたえるとともに、BIMソフトの革新性追求を同時に満たすものです」とコバーチ社長はしめくくった。

|

【問い合わせ】 グラフィソフトジャパン株式会社 <本 社> 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル4階 TEL:03-5545-3800/ FAX:03-5545-3804 <大阪事業所> 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-27-53 Maruta 2F-A ホームページ www.graphisoft.co.jp |