アトリエ創(本社:愛知県一宮市)はBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフト「Archicad」を使って、築80年の紡績工場の建物をオフィスに改築し、ここに事務所を移転した。2017年のArchicad導入当初は従来の2次元CADとの違いに戸惑ったが、3カ月間集中して取り組み”ブレークスルー”した結果、BIM中心の設計体制に移行した。設計新築からリノベーションまで既に100件ものプロジェクトに活用している。

築80年の紡績工場をオフィスにリノベーションした「ワークサロン のこ譚」。2021年6月の竣工後、設計を担当したアトリエ創のオフィスもここに移転した

築80年の紡績工場をArchicadでリノベーション

築80年の紡績工場をArchicadでリノベーション

アトリエ創

代表 宮坂 英司 氏

「Archicadに出会ったのは、2017年にグラフィソフトジャパンが開催した勉強会に参加したのがきっかけでした。今ではBIMによる設計に、完全に移行しました」と語るのは、アトリエ創の宮坂英司代表だ。

1997年に宮坂氏が設立した設計事務所は今、2021年6月に完成した「ワークサロン のこ譚」にオフィスを構えている。築80年の紡績工場をオフィスにリノベーションした建物で、アトリエ創がArchicadを使って設計監理を担当した。ワークサロン のこ譚は、完成からわずか2か月後に満室となる人気ぶりだ。

「この建物の特徴は、のこぎり屋根です。工員が糸の色を自然光で確認できるように、明かり取り窓が全面に広がっていました。かなり古い建物でしたが、壊す部分は最小限にして、構造部分もできるだけ修復する一方で、断熱も施し、快適な空間に生まれ変わりました」と宮坂氏は語る。

「このような改築プロジェクトには、Archicadの『リノベーション機能』を便利に使っています。改築前後の空間や部材を3D表示で切り替えられるので、お客さんにも好評です」(宮坂氏)。

リノベーション前の建物。屋根には明かり取り窓で一面に広がっていた

Archicadで作成したリノベーション案。三角屋根の形状を生かしつつ、快適なオフィス空間を設計した

工事中の現場。以前の木組み構造はできるだけ再利用した(左)。増築部分は以前の木組み構造とそっくりに設計した(右)

完成した建物の内部。工場ならではの高い天井や断熱化で快適なオフィス空間に生まれ変わった

Archicadは3カ月頑張れば“ブレークスルー”できる

Archicadは3カ月頑張れば“ブレークスルー”できる

宮坂氏は2017年にグラフィソフトジャパンが開催した勉強会でArchicadに出会い、早速、導入した。しかし最初のうちは使い方に戸惑ったという。

以前は、別のCADソフトを使っており、図面の描き方も2次元CAD的に縮尺を設定しながら1枚1枚描いていた。ところが、Archicadは最初に建物の3次元モデルを実寸で作るところから始まるので、大いに勝手が違ったのだ。

「それなら、とにかくあきらめないで取り組もうと決めて、従来のCADと併用しつつ、わからないところを本で調べながら頑張りました。その結果、3カ月後に“ブレークスルー”がおこり、急に使えるようになったのです」と宮坂氏は振り返る。

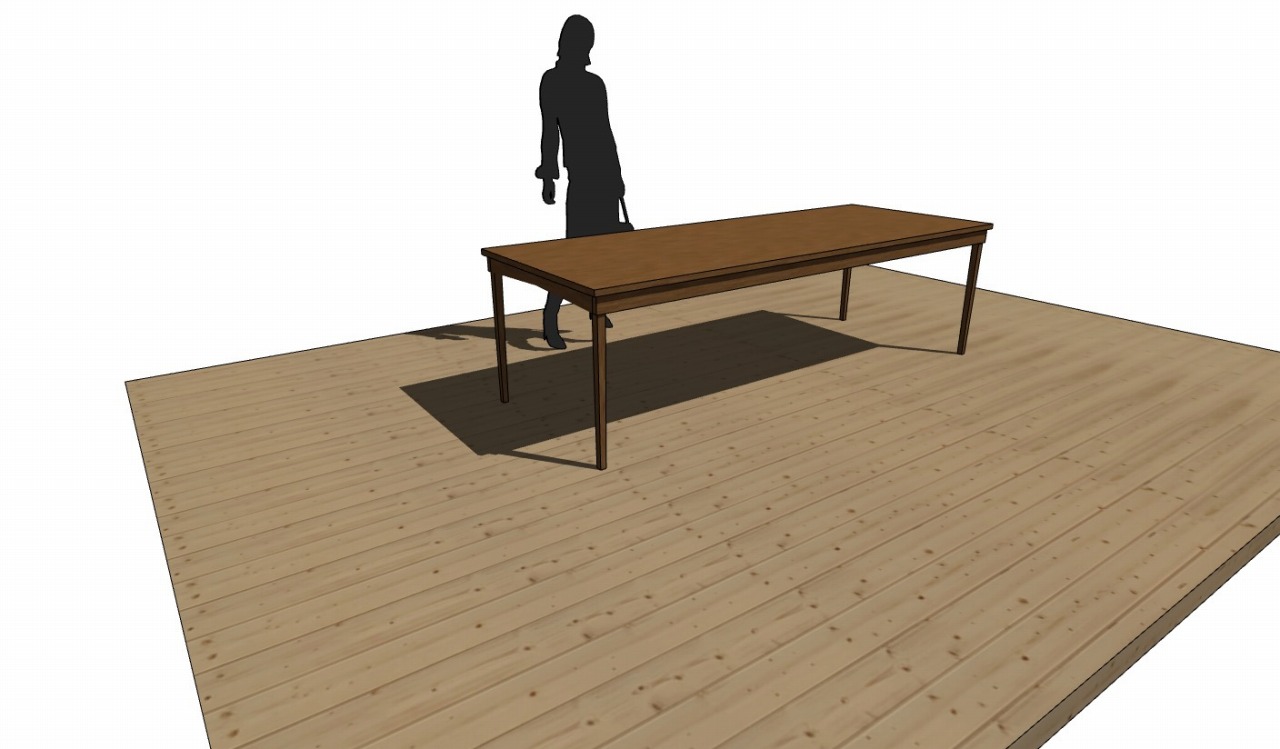

それから設計のメインツールが従来のCADからArchicadに変わった。工務店やハウスメーカーから舞い込む仕事を含め、2021年7月までに約100件もの設計に使用した。設計対象は、小さいものは特注のテーブルから、大きなものは数千平米ものオフィス兼倉庫まで様々だ。

Archicadで設計した特注のテーブル。施主に気に入られ、採用となった

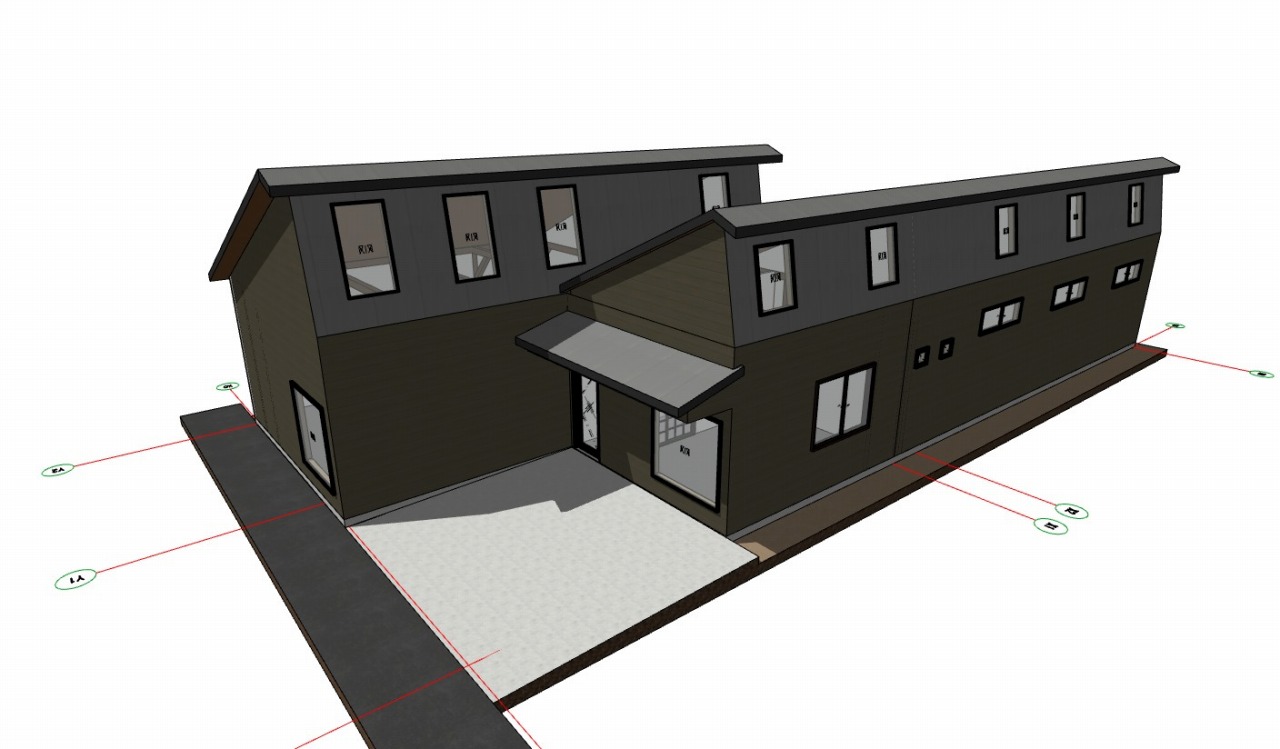

数千平米のオフィス兼倉庫の建物もArchicadで設計した

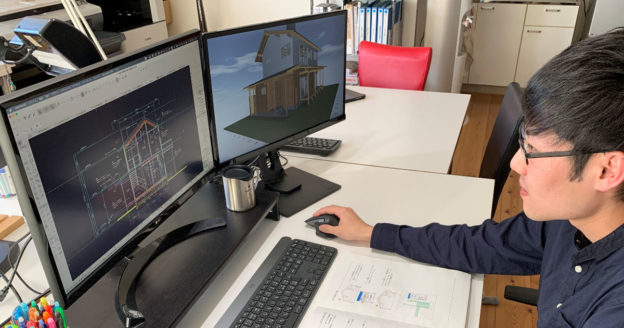

現在、もう1人の設計スタッフ、山田千絵氏とともに、2本のArchicadを使っており、稼働率は非常に高い。

「Archicadをうまく使うコツは『ブレークスルーの心構え』と言ってもいいでしょう。図面を直接、CADで描いていくのではなく、3次元のBIMモデルを作ってから、ビューポートで切り出した図面を配置していくのです。この図面作成の手順さえ身につけば、大丈夫です」と宮坂氏は言う。

「アタマの中を具現化するのが早くなった」

「アタマの中を具現化するのが早くなった」

Archicadを使い始めてから変わったのはまず、プレゼンテーションなどの準備がスピーディーになったことだ。

「2次元CADで作業していたときは、設計のプレゼンテーションを行うのに1~2カ月かかるのもざらでした。しかし、Archicadを使うようになってからは3~4日と大幅に短縮できました。ある住宅のプレゼンは、ひと晩で準備したこともありました」と、宮坂氏はBIMによる時間短縮効果について語る。

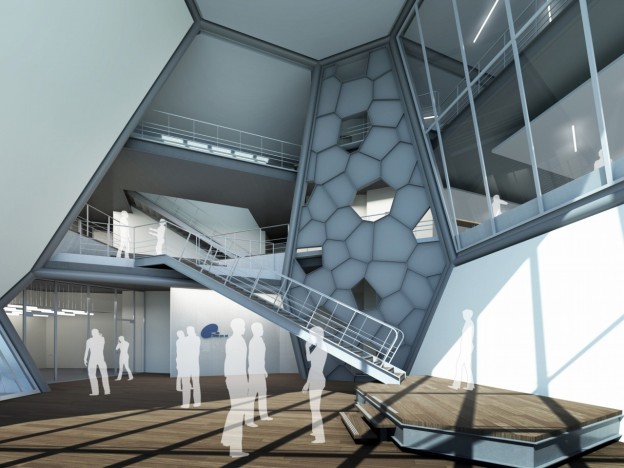

上の住宅の内部を切断して見たところ。様々な角度のパースが作れるためプレゼンの準備も短時間で行えるようになった

「私のアタマの中は以前から変わっていないのですが、それをアウトプットとして具現化するスピードがArchicadによって大幅に加速されました。また、内装などの色を変えて複数のプランを作るバリエーションチェンジも早くなり、病院の改装プロジェクトなどで効果を発揮しています」(宮坂氏)。

BIMxで顧客と早期の合意形成

BIMxで顧客と早期の合意形成

Archicadによって施主とのコミュニケーションも円滑になった。大きな役目を果たしているのがBIMモデルをスマートフォンやタブレットなどで見られるクラウド対応のアプリ「BIMx」だ。

「設計案をBIMxでお客さんに送り、ウォークスルーなどで自由に見てもらうという、これまでになかったプレゼンもできるようになりました。おかげで設計の受注率も高くなったと感じています」(宮坂氏)。

また、病院や学校などのプロジェクトでは、様々な職種のスタッフやユーザーの意見を調整し、合意形成を行う必要がある。3Dで建物の設計イメージをだれでも簡単に見られるBIMxは、初期段階のうちに設計変更を出してもらえるので、設計や工事の手戻りが減るという効果もあるという。

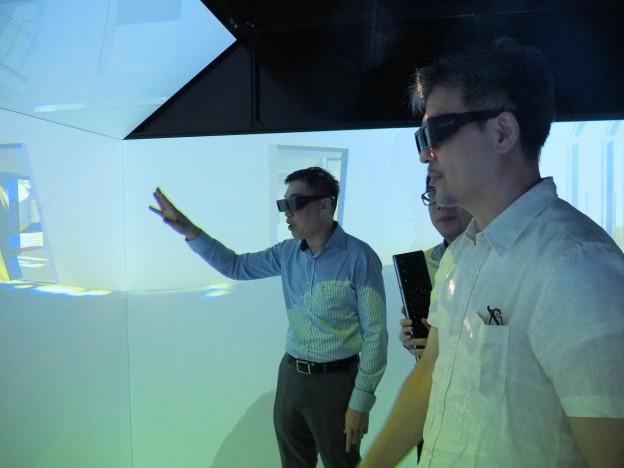

病院や学校のプロジェクトでは、多くの関係者の意見を調整する必要がある。BIMxは早期の合意形成にも役立っている

BIMを学ぶ立場から教える立場に

BIMを学ぶ立場から教える立場に

アトリエ創のBIM活用が進んだ結果、宮坂氏は大学の非常勤講師として、3年生向けの「BIMデザイン」という講義を担当するまでになった。数年前は「学ぶ立場」だったのが、今では「教える立場」に変わったのだ。

約60人の学生を対象に、全15回の講義のうち10回は操作方法などを教え、残りの5回では学生が自由な課題を作成するのをアドバイスしている。

「大学での講義は、BIMによる建築デザインの幅が広げる。例えば、学生から聞かれてシェル構造のモデリングの仕方を教えました。これがきっかけでシェル構造の天井を実務の設計に取り入れたこともあります」と、教える立場になった宮坂氏は、ますますBIMの引き出しを増やしている。

アトリエ創にとって、もはやArchicadをはじめとするBIMツールは仕事に欠かせないツールになった。

「2017年の勉強会で、BIMに興味を示した人は意外と少なく、今でもフリーソフトの2次元CADで仕事をしている人は多いです。しかし、これからの建築設計では、BIMは必須です。この業界で生き残っていくためにも、BIMは導入するべきだと思います」と宮坂氏は語った。

BIMに対するこうした考え方ができるのも、Archicadを使いこなすために頑張った3カ月の奮闘があってのことだ。これからBIMに取り組む設計者は、途中であきらめず、“ブレークスルー”までたどり着く覚悟で頑張ることが、成功への近道であるに違いない。

【問い合わせ】 【問い合わせ】グラフィソフトジャパン株式会社 <本 社> 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル4階 <大阪事業所> 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-5-25 新大阪ドイビル6F <福岡営業所> 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F ウェブサイト www.graphisoft.co.jp |