東急建設とヤマト、インフォマティクスの3社は2017年8月10日、東京都内のビル工事現場で、設備工事の墨出し作業をAR(拡張現実)で行う実証実験を行った。インフォマティクスの「GyroEye Holo」にインポートした配管や吊りボルトなどの3Dモデルを、AR用ゴーグル「Microsoft HoloLens」を通して現場を見ると、従来方式の墨出しと遜色ない精度で表示され、十分実用に耐えることがわかった。

床下の設備や吊りボルトが眼下に広がる

床下の設備や吊りボルトが眼下に広がる

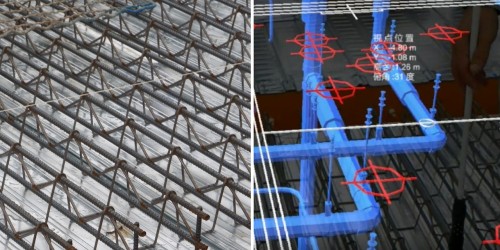

小雨がちらつく昼休みの1時間を利用して行われた実証実験は、配管やダクトなどの吊りボルトを固定する「インサート」と呼ばれる部材の取り付け位置を決める墨出し作業を想定して行われた。

これから床スラブのコンクリートを打設する現場は、床板の一部となる鉄筋付きの鋼床デッキプレートで覆われ、まぶしく輝いている。

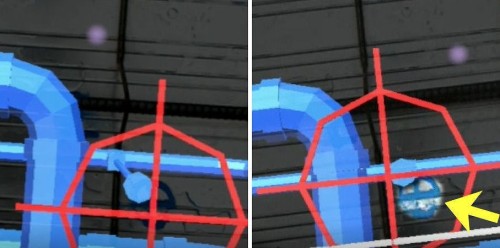

HoloLensを装着した東急建設の田中勇所長の目には、今後の工程で設置される床下の配管やダクト、そしてこれらを床からつり下げる吊りボルトやインサートの位置が、手に取るように見えていたのだ。

設備の3Dモデルは、設備用BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフト「Rebro」で施工モデルを作り、それをインフォマティクスのAR/VRソフト「GyroEye Holo」に読み込んで、HoloLens上に表示したものだ。

インサートの位置を一つ一つ、確認しながらデッキプレート上を歩いていた田中所長はHoloLensの画面上に表示されたインサートが真上から見える位置で足を止め、手にしたマーカーでデッキプレート上に印をつけた。

傍から見ると適当にマーキングしているようだが、その位置はメジャーによる従来の墨出し方法で求められた位置とほとんど重なっていた。

5回の動作が1回に、図面作成の手間も3分の1に

5回の動作が1回に、図面作成の手間も3分の1に

実験を行ったビルは、東京都内で東急建設が施工中のもので、ヤマトが設備工事を担当している。

設備の吊りボルトを固定するインサートは、鋼床デッキプレートに取り付け、そのままコンクリート床板内に埋め込まれるものだ。吊りボルトはある程度しなるのと、鉄筋などとの干渉を避けるため、取り付け位置の精度は±2cm程度許される。

とはいえ、インサートの施工は、設備工事の品質を左右するほど重要な作業工程と言っても過言ではない。

「従来の墨出し作業は、縦横の通り心から2カ所ずつメジャーで寸法を測り、マーキングしていたので1カ所の墨出しを行うのに5回の動作が必要でした。それがGyroEye HoloとHoloLensを使うと、インサートの位置を画面上で見ながらマーキングするだけなのでとてもスピーディーに行えます」とヤマト生産設計部部長代理の北村秀弘氏は語る。

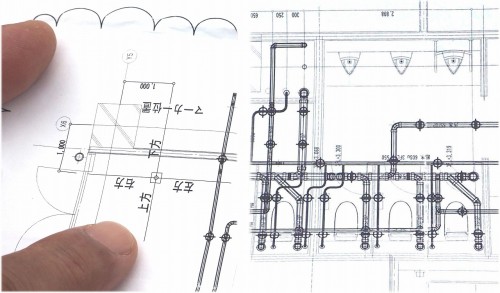

「メジャーを使って行う従来の墨出しは、図面も寸法線を細かく描き込んだものを準備しておく必要がありました。その点、HoloLensを使うと3Dモデルだけで墨出しできるので、図面作成の手間が3分の1程度に減ります」と、北村氏は言う。

今回の現場で墨出し用に作った図面を見たところ、確かに原点を決めるマーカー部分には詳細な寸法線が入っていたが、それぞれのインサート部分にはほとんど寸法線が入っていなかった。墨出し作業の準備段階でも、生産性の大幅な向上が図れそうだ。

屋外現場でのHoloLens使用を可能にしたサンバイザー

屋外現場でのHoloLens使用を可能にしたサンバイザー

ビル工事とは言え、今回、墨出しの実験を行ったのは屋外に面した部分だ。一方、HoloLensはもともと室内での使用を想定して作られている。そこで屋外でHoloLensを使うために、様々な工夫が行われた。

まずは、北村氏は屋外で使用するために自作のサンバイザーを作った。「屋外の明るい光に、3Dモデルや図面を見るモニターの輝度が負けないようにするためです」と北村氏は説明する。

確かにサンバイザーを付けたHoloLensで現場をながめると、鋼床デッキプレートの輝きはかなり押さえられ、配管などの3Dモデルがくっきりと見えた。現場の明るさに応じて、サンバイザーの濃さを調整することで、幅広い現場での使用に対応できそうだ。

Windows10を搭載して単独で動作するHoloLensは、れっきとしたコンピューターだ。暑い夏の現場では中央演算処理装置(CPU)の熱暴走も心配だ。そこで氷を入れたクーラーボックスや、ペットボトルと小型ポンプを使った自作の水冷装置も用意した。

実験当日はこれらの出番はなかったが、実験の成功にかける関係者の意気込みを感じさせた。

このほか、現場と3Dモデルの原点や座標軸の方向を合わせるためのマーカーも、高精度が出せるように工夫した。

インフォマティクス営業部リーダーの金野幸治氏は「マーカーには鉄板を取り付け、磁石で現場に固定できるようにしました。また、ソフト側ではGyroEye Holoに座標軸の傾きを0.001度単位で補正できる機能を追加しました。回転移動距離に直すと100m当たり1.7mmという細かさです」と説明する。

GyroEye公式Facebookページでは、今回の実証実験の模様が動画で公開されているhttps://www.facebook.com/GyroEyeVR/

設備の墨出しには十分使えるレベル

設備の墨出しには十分使えるレベル

今回の実証実験を踏まえて、東急建設BIM推進部部長の林征弥氏は「現場で使いやすくするため、一緒に開発してきたが、設備の墨出し作業には十分な精度があると感じました。建築工事でも、スリーブやスリットの位置確認など、品質管理業務に活用できそうです」と語る。

ヤマトの北村氏は「設備の取り付け工事では、床板に点在するインサートと対応する設備を即座に判断し、間違わずに作業できるでしょう。そして建物の完成後の維持管理作業でも、HoloLensは天井裏の設備を“透視”しながら管理していくのに便利に使えそうです」と語る。

インフォマティクスの金野氏は「HoloLensの開発元であるマイクロソフトとも協議しながら、今後の開発の方向を考えていきます。例えば、複数のHoloLens間で原点となるマーカーの位置情報や視角の情報を共有することも計画中です」という。

今回の実験を振り返って、ヤマトの北村氏は20年前に担当したトイレの墨出し作業を思い出していた。

「その工事は工程に余裕がなく、トイレ部分の300カ所の墨出しを半日で行うという至上命令が出ていました。そこで3ミリ厚のベニヤ板に墨出し位置をくりぬいた実寸大のテンプレートをあらかじめ用意し、それを現場の床に敷いてスプレーで一気にマーキングしました。その結果、墨出し作業は朝礼前のわずか15分で終わりました」(北村氏)。

BIMソフトやHoloLensが登場した20年後の今も、当時の成功体験が生かされている。リアルなべニア板はバーチャルな3Dモデルに変わったが、現場に実寸大の図面を重ねて作業するというアイデアは変わらない。

現場で働く技術者のアイデアを、GyroEye HoloとHoloLensはいろいろな形で実現していくだろう。

|

【問い合わせ】

株式会社インフォマティクス 営業部

〒212-0014 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー27F

TEL:044-520-0847 ホームページ www.informatix.co.jp/gyroeye Facebook https://www.facebook.com/GyroEyeVR/ メール gyroeye@informatix.co.jp |