管理人のイエイリです。

まちの再開発事業を検討するとき、現在の建物の容積率が、都市計画の用途地域で定められた指定容積率よりも低い方が、開発によって床面積を広げられる余地が大きくなり、収益性をより高めることが期待できますね。

しかし数多くの建物が密集する首都圏などでは、実際の建物と用途地域を見比べながら容積率を計算し、“隠れた好適地”を探すのは大変、骨の折れる作業です。

そんな中、三菱地所設計とリモート・センシング技術センター(所在地:東京都港区。以下、RESTEC)は、東京・山手線周辺を対象に、現況建物の容積率が指定容積率に対して、何パーセント使われているかを3Dでビジュアル化した「容積充足率マップ」を開発し、このほど試験公開しました。

この容積充足率マップの作成は、

ナ、ナ、ナ、ナント、

人工衛星データ

をもとに作られたのです。(三菱地所設計のプレスリリースはこちら)

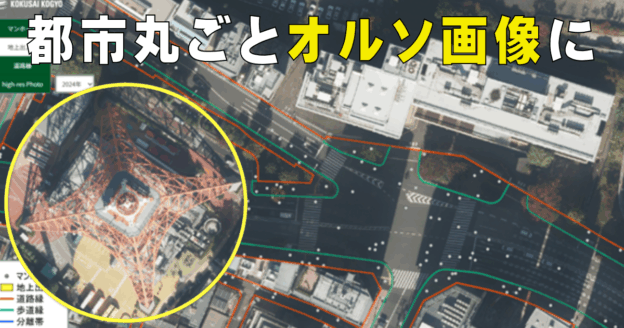

マップ作成で、最も手間のかかる現況建物の容積計算は、RESTECとNTTデータが共同で開発・販売している3D地図「AW3Dデータ」を使用しました。

衛星画像を活用して、地表部の建物などを3Dデータ化したもので、都市部では最高解像度0.5mのデータが活用できます。

3Dデータで計算した建物の容積を、GIS(地理情報システム)上の指定容積率と比較して、マップ化したのでしょうね。

この容積充足率マップは、両社が2020年度から行ってきた「衛星リモートセンシング技術を活用したまちづくりに関する研究」の成果の第一弾として試験公開されたものです。(容積充足率マップの試験公開サイトはこちら)

さらに容積充足率マップを加工して、開発後の推定床価格などのレイヤーを作ることで、

開発ポテンシャルマップ

も作成することができます。

両社は今後も、人工衛星データを活用して、建物や都市に関する様々な情報を収集・可視化して、まちづくりに生かすデータプラットフォームの開発を目指すとのことです。

こうしたシステムが使えると、デベロッパーや建設コンサルタントの仕事も、やみくもに現場に出掛けて「足で稼ぐ」スタイルではなく、まずはデータで検討して好適地を絞り込んでから、現場に出掛けて確認するという、データドリブンな働き方改革が実現できそうですね。