昭和土木設計(岩手県矢巾町)は2013年、CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)導入に取り組み始めた。その2年後には早くも、ドローン(無人機)やCIMソフトを活用した橋梁の景観検討で、「AUTODESK CREATIVE DESIGN AWARDS 2015 CIM部門」のグランプリを受賞した。同社は今、国土交通省のi-Construction戦略に対応して、CIMによる付加価値の高い設計業務を追求している。

CIM導入2年でグランプリ受賞の成果に

CIM導入2年でグランプリ受賞の成果に

岩手県矢巾町に本社を置く昭和土木設計は社員38人、1980年設立の建設コンサルタントだ。道路やトンネル、河川などの設計を強みとする同社は、2013年にCIMワーキンググループを立ち上げ、オートデスクのCIMソフトやドローンを導入。さらに製造業から3次元CADによる設計経験が豊富な社員も採用するなど、CIMへの対応を進めてきた。

その結果、オートデスクが2015年に開催した「AUTODESK CREATIVE DESIGN AWARDS 2015」のCIM部門で、見事、グランプリを受賞したのだ。CIMに取り組み始めてからわずか2年にもかかわらず、成果となって結実した。

受賞したのは同社コンサルタント事業部ICT推進室の佐々木高志氏らによる「ドローンを活用した橋梁景観設計」という業務だ。

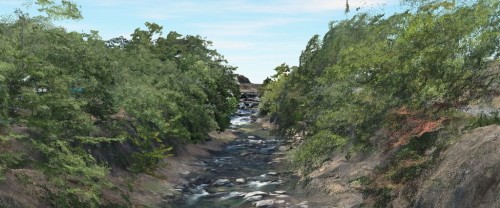

岩手県岩泉町を流れる小本川流域の景勝地、「大川七滝」に吊り橋を架設する計画に際し、ドローンによる空撮写真を使って地形をCIMモデル化。さらに景観と利便性を兼ね備えた橋梁形式や架設場所を、オートデスクのCIMソフト、InfraWorksやRevit、Navisworksなどを使って行ったものだ。

ドローンで渓谷を上空から撮影

ドローンで渓谷を上空から撮影

橋梁の架設が計画されている大川七滝には、その名の通り大小7つの滝が階段のように連続しており、その渓谷美を生かした設計が求められた。周辺には屋外ステージや駐車場もあり、橋の建設によって観光客の動線を誘導し、これらの施設を有効に活用することも課題だった。もちろん、洪水時の橋の安全性など考慮しなければならない。

こうした概略設計を行うための地形モデルを作るのに、既存のデジタル地図データなどを使うと地形がなだらかな砂丘のようになってしまい、景観や利便性、安全性を多方面から検討を行うことができない。

そこで昭和土木設計がまず行ったのは、ドローンによる空撮写真を使って、現況地形や樹木などを詳細なCIMモデルにすることだった。

ドローンによる空撮写真から地形のCIMモデルを作る方法は、通常なら現場上空をジグザグに飛行しながら連続写真のように空撮を行い、そのデジタル写真データをソフトウエアで処理して、3Dモデル化する方法が一般的だ。

しかし、この現場ではそう簡単な話ではなかった。川の周辺には樹木も多く立っているため、上空から撮った写真だけでは木がじゃまになり、渓谷や滝の写真を撮るうえで死角ができてしまうからだ。

「樹木も含めて、渓谷や滝の空撮写真を撮るため、ドローンは樹木の上からだけでなく、低空でも飛行させて2度、空撮した」と、佐々木氏は語る。

空撮写真から地形のCIMモデルを作成

空撮写真から地形のCIMモデルを作成

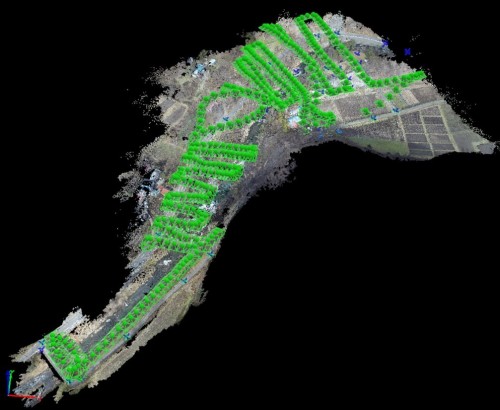

こうして空撮した約450枚のデジタル写真データを、ワークステーションで処理し、色付きの3次元座標点からなる点群データを作成し、オートデスクの点群処理ソフト「ReCap」に読み込んでノイズデータの削除などの前処理を行った。

「渓谷から見上げた樹木を含めて、景観を検討できるように樹木はあえてフィルタリングせず残した」と佐々木氏は説明する。

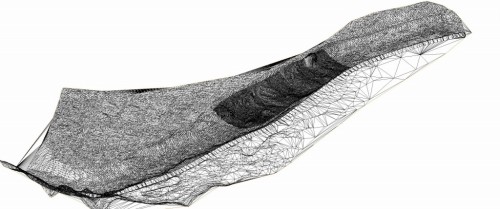

そのデータをさらにオートデスクのCIMソフト「AutoCAD Civil 3D」に読み込んで、点群間に三角形の面を張ったTINデータを作成し、吊り橋の検討を行うためのCIMモデルができあがった。

滝を見渡せる架橋地点を検討

滝を見渡せる架橋地点を検討

これからが架橋検討の本番だ。「橋から滝が見えるか、周辺から橋が景観を阻害しないかといった視角的な検討のほか、屋外ステージなどの施設と駐車場を観光客が安全に行き来できるかといった動線面での検討が必要だった」と佐々木氏は説明する。

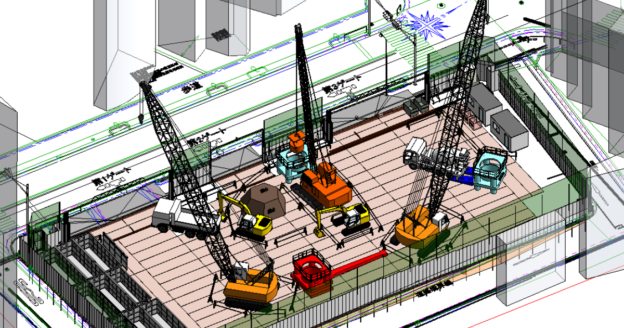

そこで簡易的な橋梁モデルを作成し、様々な場所に架けた橋の上から見た風景を検討した。まずは滝が見えることが架橋の条件だ。滝が見えない案はここで脱落した。

また、河川区域内に吊り橋を建設するため、河川阻害率についての協議や検討のほか、洪水時の安全性についての検討も必要だった。

そこで渓谷のCIMモデルで洪水時の水位を再現し、橋の架橋高さと比較した。その結果、滝が見えても水没する架橋地点の案は脱落した。

「CIMモデルを使って説明すると、発注者や地域住民など一般の人でも洪水時に橋がどんな状態になるのかが一目瞭然(りょうぜん)にわかる。そのため合意形成がしやすかった」(佐々木氏)。

架橋地点の検討では、既存の駐車場や屋外ステージを橋によって観光客などが安全かつ楽に移動できる動線が確保できることも重要だった。

そこで残った案について、移動のしやすさや安全確保、用地の新たな取得や既存施設の移設の必要性などを1つひとつ検討した結果、滝から最も下流に位置する場所に架設する案を選んだ。

Civil 3DとRevitで橋梁モデルを作成

Civil 3DとRevitで橋梁モデルを作成

架設地点の検討に続き、橋のデザイン検討に移った。床版が平らな片塔式吊り橋案、床版が緩やかに波打つウエーブ片塔式吊り橋案、そしてシンプルな吊り床版橋案の3つだ。

それぞれの橋を、渡った時の視点、上流・下流から見た視点、遠くから見た視点など、様々な角度から眺めて比較検討し、協議した結果、片塔式吊り橋案を採用することになった。

「吊り橋のCIMモデル作成には、ケーブルの懸垂線形状など複雑な曲線が必要となる。そこで土木構造物の設計に強いRevitと曲線を自由に描けるCivil 3Dを併用しCIMモデル化。さらに渓谷のCIMモデルとInfraWorksで一体化させることで、地形と構造物を同時に検討できた」と佐々木氏は振り返る。

「1つの橋梁形式をモデリングするのにかかったのは2日くらい。階段や手すりなどは、Revitの作図機能を使ってスピーディーにモデリングできた」(佐々木氏)

昭和土木設計は、ドローンによる空撮と地形のCIMモデル化から、架設地点の検討、そして橋梁形式の決定までの過程を、約11分間のビデオ作品にまとめた。このプロジェクト、どんな経緯と検討によって最終案に至ったかが、短時間で詳細にわかる。まさにCIMならではの説明力を見せつけるビデオだ。

その後、最終案の片塔式吊り橋は、昭和土木設計のベテラン技術者が引き続き詳細設計を行っている。

機械系の3次元CAD経験者が支えるCIM

機械系の3次元CAD経験者が支えるCIM

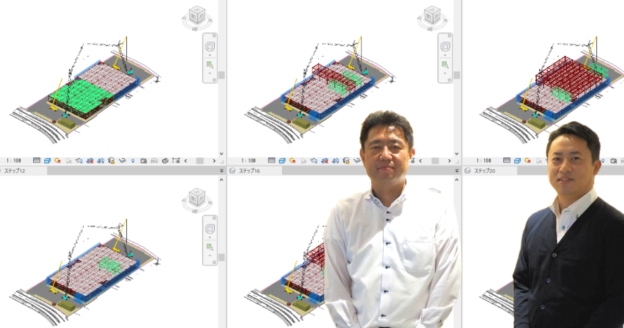

昭和土木設計でドローンによる測量やCIMを支えているのは、製造業で機械系CADによる設計を長年、経験してきた2人の技術者だ。

今回の橋梁の景観検討で中心的に活躍した佐々木氏は岩手県の出身だ。あるメーカーで家電製品の設計を3次元CADで行ってきた。新興国出張時にインフラ整備の大切さに触れ、また日本では2012年からCIMという3次元を活用する取り組みが始まったばかりということを知った。

自分の経験を生かして新しい取り組みに参加してみたいという思いで、CIMに従事する人材を募集していた地元建設コンサルタントの昭和土木設計に2014年9月入社した。

「入社してすぐに吊り橋検討の業務を担当した。土木の設計やドローンによる測量は初めてだったが、橋などの構造物について学びながら取り組んだ」と佐々木氏は振り返る。

昭和土木設計でドローンによる測量やCIMを支えているのは、製造業で機械系CADによる設計を長年、経験してきた2人の技術者だ。

今回の橋梁の景観検討で中心的に活躍した佐々木氏は岩手県の出身だ。あるメーカーで家電製品の設計を3次元CADで行ってきた。新興国出張時にインフラ整備の大切さに触れ、また日本では2012年からCIMという3次元を活用する取り組みが始まったばかりということを知った。

自分の経験を生かして新しい取り組みに参加してみたいという思いで、CIMに従事する人材を募集していた地元建設コンサルタントの昭和土木設計に2014年9月入社した。

「入社してすぐに吊り橋検討の業務を担当した。土木の設計やドローンによる測量は初めてだったが、橋などの構造物について学びながら取り組んだ」と佐々木氏は振り返る。

2人はいわてデジタルエンジニア育成センター(岩手県北上市)が主催するセミナーでRevitやAutoCAD Civil 3D、InfraWorksなどのBIM/CIMソフトの使い方を学び、土木のマスターに取り組んだ。

「製造業出身の佐々木氏と藤原氏に共通しているのは、土木分野の仕事をするのが初めてにもかかわらず、即戦力になっていることだ」と昭和土木設計の代表取締役、村上功氏は語る。

「CIMで付加価値の高い設計を目指す」

「CIMで付加価値の高い設計を目指す」

村上氏はいつも新しい技術の導入に前向きだ。1990年代は岩手県内で初めて2次元CADを導入し、1年足らずの間に社内での図面作成を手描きからCADに切り替えた。ドローンやCIMの導入も、村上氏のリードにより実現した。そして自らCIMソフトを操作して、2次元CADとの設計感覚の違いを体で確かめた。

現在は日本技術士会岩手県支部の支部長も務めており、支部の建設ICTシステム研究会でドローン空撮による測量の精度検証にもかかわっている。

「2016年に入社する新卒社員には、最初からCIMソフトを使った業務を担当してもらう予定だ。CIMによる高付加価値の提供で企業評価を高めていきたい」と語る。

|

|

| 昭和土木設計の村上功代表取締役(左)と事業推進室長の小林丁一氏(右) | |

また、CIMによる業務の営業を担当する同社事業推進室室長の小林丁一氏も、他業界の出身だ。「当社の主な顧客は岩手県だが、ドローンやCIMを生かした特色ある技術で、国の設計業務にも新規参入していきたい」と小林氏は言う。

国交省は2016年度から、ドローンを使った現況測量や出来形管理、CIMを使った設計業務と情報化施工の連携など、ITを使って業務や工事を有機的に連携させ、生産性向上を図る「i-Construction」の取り組みを始める。昭和土木設計はこうした動きをチャンスとして受け止め、新しい時代の土木設計に向けて動き出している。

|

【問い合わせ】

Autodesk CIM 日本公式Facebook

|