エイト日本技術開発(本社:東京都中野区)は、2016年9月にCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)の本格導入を目指す「CIM推進委員会」を設置後、わずか1年たらずで4件のパイロットプロジェクトを実施した。今年度は専属の部署「CIM推進室」を設置し、また東北から九州までの支社を交えた「CIM推進委員会」を立ち上げ、それらの成果をオートデスクが主催する「Autodesk University Japan2017」で発表するまでになった。短期間でCIMの全社導入に道筋をつけた秘密を取材した。

会社による組織的サポートが引き金に

会社による組織的サポートが引き金に

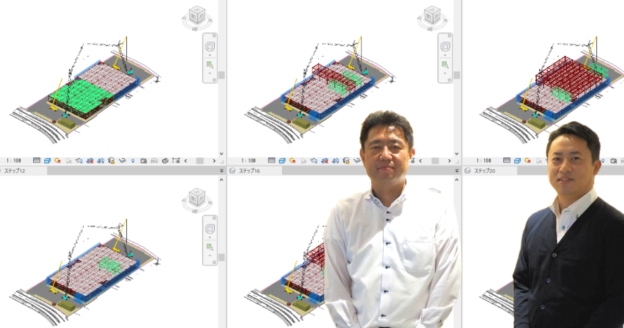

2016年9月、エイト日本技術開発はCIMの本格導入を目指して「CIM推進研究会」を立ち上げた。メンバーはCIMに取り組みたい社員を公募した。

「CIMの導入に際し、全社的サポートで取り組むことが決まったのがきっかけでした。メンバーにはCIMソフトを使える社員を選びました」と、同社技術本部 副本部長、伊藤恭平氏は振り返る。

早速、実務でのCIM活用も本格化させた。CIMのワークフローで実務を行う「CIM推進プロジェクト」と名付けたパイロットプロジェクトを選定し、初年度は4件の実業務をこなした。

「これらのプロジェクトは、従来の手法に保険をかけることなく、いきなり3次元ベースで検討を行いました。建設コンサルタントの仕事は、最も上流の予備設計段階こそ、3次元の強みが生かせると思ったからです」(伊藤氏)。

同社では10年ほど前から、3次元CADやCGで業務を行ってきたが、ソフトを使えるスキルのある社員が散発的に取り組んでいる程度だった。

「社内に潜在しているCIM人材を発掘し、会社全体でのCIM導入につなげたいと思いました。そのため、外部のセミナー受講やCIMモデル作成などの外注が行えるようにしました。」と伊藤氏は言う。

同社の2017年度がスタートする6月には、さらにCIMの推進組織を拡充し、社内から公募した社員を加えた専任2人、兼任5人からなる「CIM推進室」に格上げとなった。さらには東北から九州までの7支社のメンバーを加えた全社的な「CIM推進委員会」も立ち上げた。

パイロットプロジェクトで砂防堰堤に取り組む

パイロットプロジェクトで砂防堰堤に取り組む

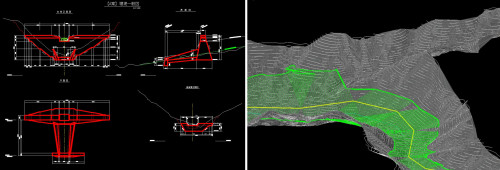

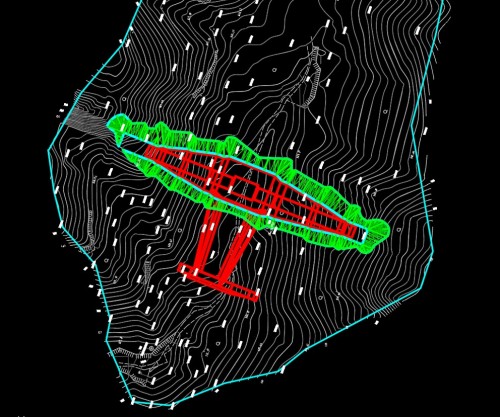

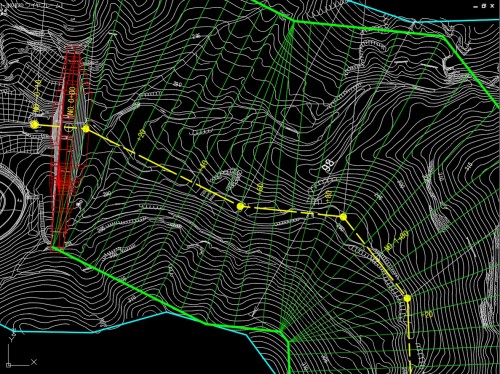

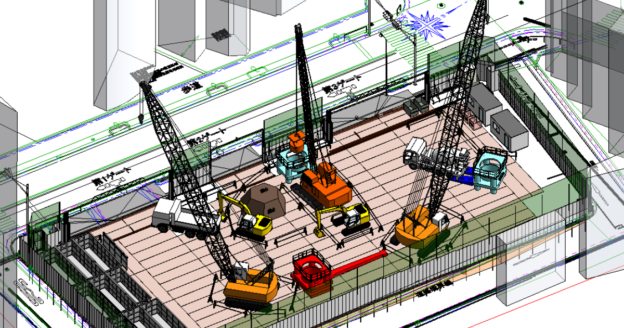

初年度に行った4件のパイロットプロジェクトの一つとして、砂防堰堤の設計業務に取り組んだ。山間部の谷あいに建設するいわゆる「砂防ダム」だ。

堤体は谷あいの地形に沿うような形に設計するので、底面は複雑な3次元形状となる。また、堆(たい)砂容量の計算も、道路の盛り土や切り土に比べて、複雑になる。

これまでの2次元ベースの設計では、谷あいを細かい区間に分けて盛り土や切り土の断面積を算出し、容積計算を行う「平均断面法」を使っていたが、谷あいの形状は道路のようにスムーズなカーブではない。そのため区間分けが難しく、細い支流などの容積を考慮しにくいという問題もあった。

こうした複雑な設計業務を、あえてCIM推進プロジェクトとして選び、3次元ベースでの設計・検討にチャレンジしたのだ。

「自社で現況測量を行い、現地盤をAutoCAD Civil 3Dで3Dモデルにしました。その上に砂防堰堤を3Dで設計しました」と同社技術本部 CIM推進室室長の田中栄吾氏は語る。

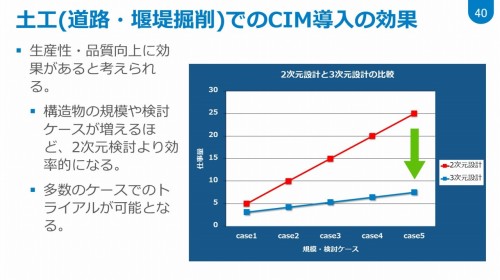

砂防堰堤の底面から地表までを掘削時の勾配を考慮しながら、掘削土量を算出したり、堆砂がいっぱいにたまったときの表面形状を設定して容量を計算したりというCIMソフトならではの強みを生かして、高精度で効率的な土工検討ができた。

「CIMが強みを発揮するのは、複数の案を作って土量や施工コストなどを比較するときです。多くの案を作るほど、CIMの方が単価が安くなってきます。これが予備設計に向いているという理由です」と田中氏は言う。

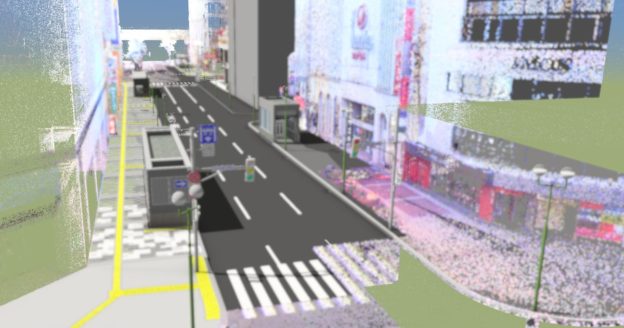

このほか、CIMならではの可視化力を生かして、周辺の道路や遊歩道からの砂防堰堤の見え方をシミュレーションするため、ウオークスルー動画も作成した。堤体のスケール感や周辺の樹木や谷などの自然景観とのマッチングを様々な角度から確認するのに役立った。

こうしたパイロットプロジェクトは、従来の手慣れた2次元ベースの設計に比べるとかえって効率が下がることもある。しかし、田中氏は「初めてCIMで業務をこなすときには、ソフトの使い方やモデリングの方法に慣れていないこともあり、大変ですが、2回目以降は作業量がぐっと減ってきます」と、長い目でCIMによる生産性向上を実現することを目指している。

「CIMへの第一歩」を会社が支援

「CIMへの第一歩」を会社が支援

エイト日本技術開発は、2009年に旧エイトコンサルタントと旧日本技術開発が合併して新たに発足した会社だ。両社はオートデスク以外のベンダーのCADソフトも使ってきたため、現在もベンダーにこだわることなく、業務に合ったソフトを使っている。

「国土交通省のi-Construction対応の業務では、やはり3次元設計用にAutoCAD Civil 3D、広域の3Dモデル化にInfraWorksが欠かせません。しかし、Civil 3Dは複雑で多様な機能を持っているため、一歩踏み出した活用まで進むのが難しいソフトでもあります」と伊藤氏は言う。

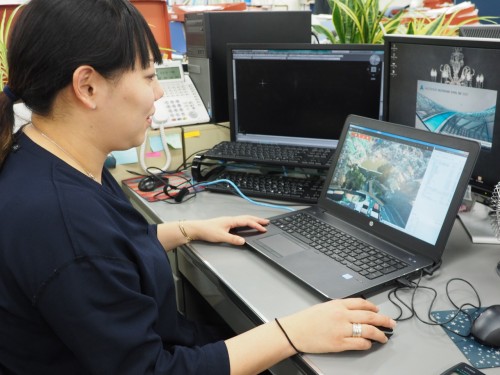

そこで同社では、AutoCAD Civil 3Dなど代表的にCIMソフトを集めた「Autodesk Infrastructure Design Suite」を120ライセンス、InfraWorksを含むBIM/CIMソフトのパッケージ「AECコレクション」を1ライセンス導入した。

ハードウエアとしては、負荷の大きなCIMソフト用に高性能のノート型ワークステーションを、2016年度は4台、17年度は8台導入した。

「社員がプロジェクトに必要なスキルをオン・ジョブ・トレーニングで身につけながら業務を進められるように、CIM推進室は会社としてサポートしています。社外のハンズオンセミナーにも、積極的に社員を派遣しています。その結果、1年後には使い方を隣の人に聞いて解決できる例も増えてきました」(伊藤氏)

また、2017年4月には新入社員に対しても、6日間のIT教育を行った。その内容は社内で使用中のCADソフトやGISソフト、CIMの基礎などだ。

「建設コンサルタントは、人材が命と言っても過言でありません。社員の技術レベルを上げていくために教育は繰り返し行っていく必要があります。そしてCIMの専門家を増やし、各支社に配置することが必要です。それが仕事を創造することにつながるからです」と伊藤氏は言う。

7割近い社員が「CIMを使いたい」

7割近い社員が「CIMを使いたい」

エイト日本技術開発の本格的なCIM導入の取り組みは、始まってから1年しかたっていないが、早くもその効果は社員の意識にも現れ始めた。

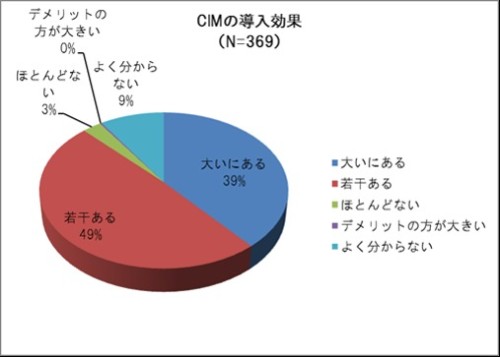

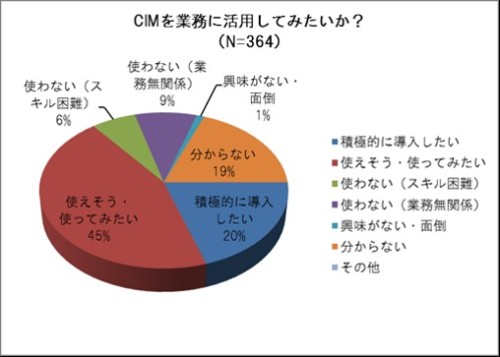

技術分野の社員を対象にCIM導入後の意識をアンケート調査したところ、414人の技術系社員が回答した。その7割は10年以上の技術経験を持つベテラン社員にもかかわらず、「CIMの導入効果」については約9割が「ある」と答えた。そして約7割の社員が「CIMを業務に活用してみたい」と回答したのだ。

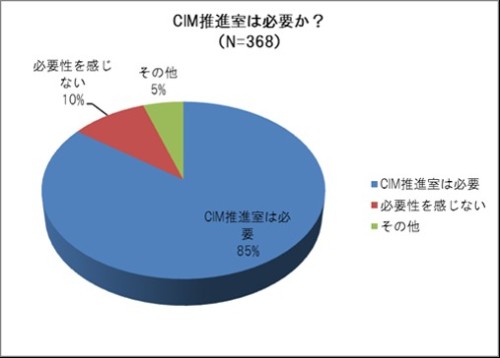

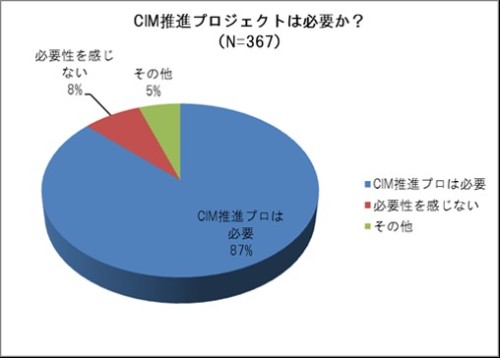

そしてCIM推進室とパイロットプロジェクトの必要性についても、8割以上の社員が「必要」と回答した。

| ●CIM導入の約1年後に実施したアンケート結果 |

|

|

|

|

エイト日本技術開発のCIM導入が短期間で効果を上げ始めたのは、「CIMソフトというツールをどう使うか」という目先の課題にとどまらず、建設コンサルタントの業務における生産性を向上させていくという戦略的な目標に基づいて取り組んでいるからだ。

ツールを使うことだけを目的にすると、かえって業務効率が落ちてしまうこともある。その点、同社のCIM活用戦略では「負荷よりも効果が大事」ということを基本にしている。

また、CIMに取り組む社員を会社として認めるとともに、給与や雇用形態の改善にも踏み込んで、高い技術を持つ社員のモチベーションを上げていく考えだ。

建設コンサルタントにとって、CIMの導入は単にツールを使いこなすだけの問題ではない。企業の価値の源泉である人材を、どう効果的に生かすかを経営戦略として計画し、実行していくことこそが、効果を上げるのだ。エイト日本技術開発の事例は、それを物語っているようだ。

|

【問い合わせ】

Autodesk CIM 日本公式Facebook

|