鳥取県米子市の地方ゼネコン、美保テクノスは建物のBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデルから建設コストを自動計算するシステムを開発した。コストが割高な部分を見つけ、経済的な設計に変更することで、施主は工事費が予算内に収まり、美保テクノスも適正な利益を確保でき、プロジェクト関係者全員で「Win-Win」の関係が築けた。そして経営者には、「BIMによる利益貢献度」も示すことができた。

見積価格と実行予算をリアルタイムに確認

見積価格と実行予算をリアルタイムに確認

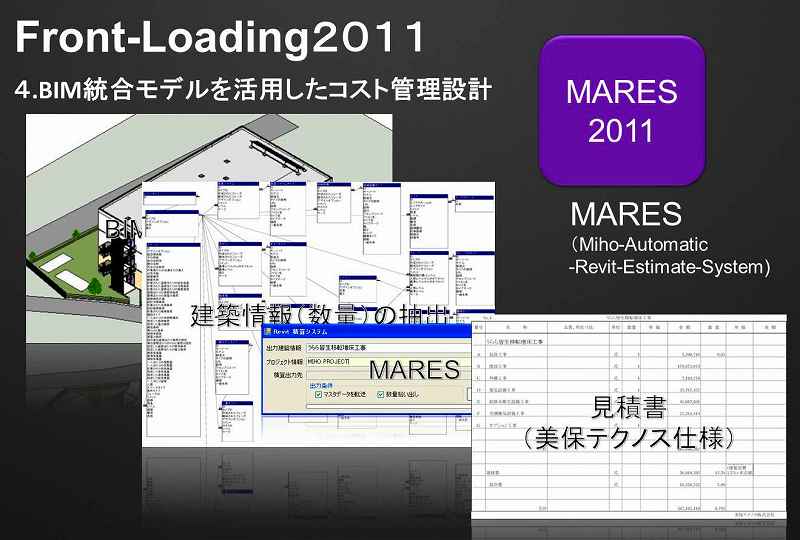

美保テクノスが開発したのは「MARES(マーレス:Miho Automation Revit Estimation System)」という見積もりシステム。オートデスクの意匠設計用BIMソフト「Autodesk Revit Architecture」と、リレーショナルデータベースを連動させ、Revitから書き出した各部材の数量に単価を掛けて建設コストを算出する仕組みだ。

|

|

| BIMモデルから建設コストを算出する「MARES」の概念図(左)と美保テクノスIPDセンター統括課長の新田唯史氏(右) | |

「建設コストの単価は施主に提示する見積価格用と、自社の原価管理用のものを登録しておくことで、施主に提出する見積価格とともに、自社の実行予算も分かるようにしました」と美保テクノスIPDセンター統括課長の新田唯史氏は語る。

2011年度、同社はこのシステムを老人福祉施設など3件のプロジェクトで使用した。MARESを使うことにより、Revitで設計中の建物のコストをリアルタイムに確認できる。コストが割高なところを見つけては施主と相談し、性能を確保しながらコストの安い部材や構造に変える作業がスピーディーに行えるのだ。一方、デザインのポイントなどには思い切ってお金をかける。

|

|

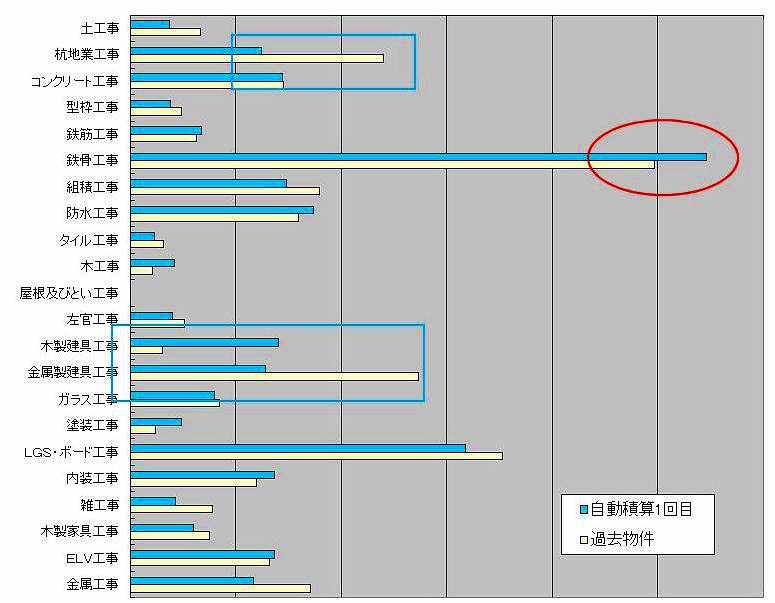

| MARESによるコストダウンの検討例。過去の類似物件に比較してコストが高い工事が一目で分かる |

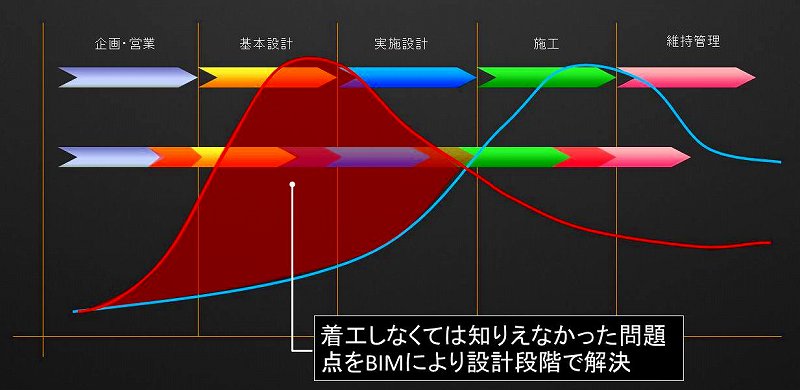

「設計の初期段階から施工担当者や営業担当者も交えて、施工や建設コストなどの問題点を前もって解決する『フロントローディング』を徹底的に行いました。その結果、設計、営業、施工の各担当者が、それぞれメリットを享受し、納得しながらチームワークよくプロジェクトを進めることができました」(新田氏)。

その結果、施主は予算内で希望する品質の建物が建てられたので喜び、美保テクノスも適正な利益を確保できた。プロジェクトにかかわった全員の間で「Win-Win」の関係を築くことができたのだ。

|

|

| フロントローディングの考え方 |

BIMの利益貢献を見える化

BIMの利益貢献を見える化

美保テクノスがRevit Architectureを導入したのは経営トップが公共工事の激減と民間受注の拡大の必要性を予測した2004年のことだった。Revitによるビジュアルなプレゼンテーションなどが功を奏し、導入から3年後の2007年には目標としていた業績の回復を達成した。

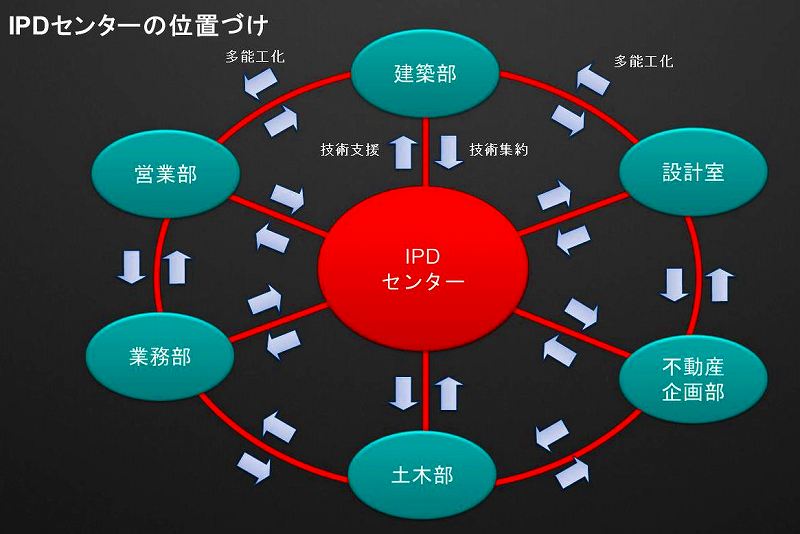

そして2009年1月には「IPDセンター」もできた。IPDとは「インテグレーテッド・プロジェクト・デリバリー」の略で、プロジェクト関係者全員が協力しながら設計・施工を進めていくことを意味する。IPDセンター設立の狙いは、BIMを使って社内の部門間のコミュニケーションを向上させることにあったのだ。

現在、同社では90%以上のプロジェクトで実施設計までBIMを使うようになった。設計室とIPDセンターのスタッフ8人うち、6人がRevitを使える。うち、2人のRevit活用スキルは非常に高く、かつて彼らを指導した新田氏自身が彼らに教えてもらうこともあるという。

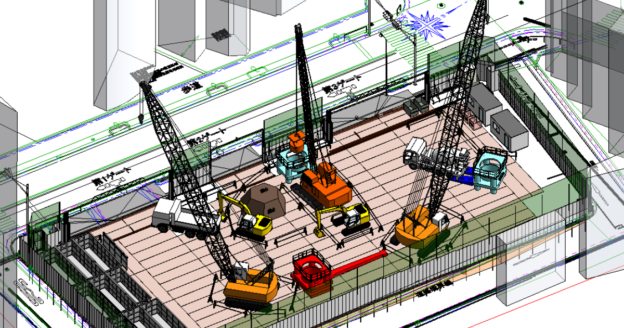

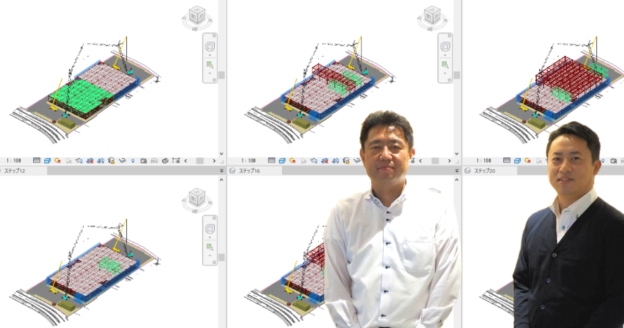

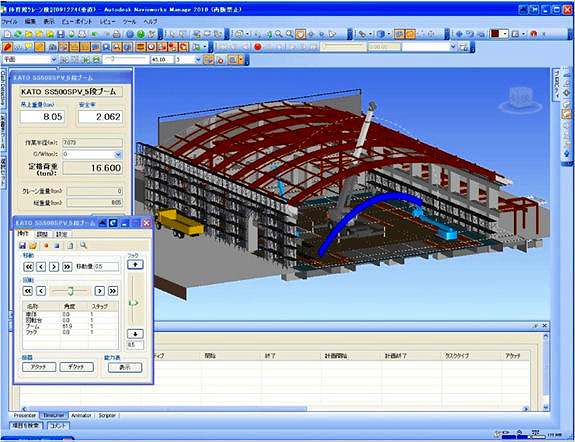

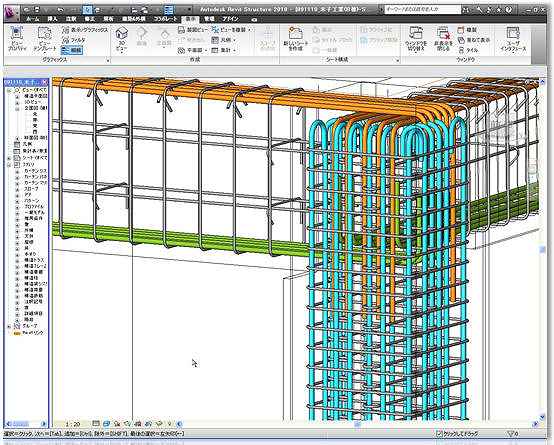

IPDセンターの設立以降、美保テクノスのBIM活用力はさらに磨きがかかった。4Dによる施工シミュレーションや、意匠・構造・設備のモデルを合わせた干渉チェックなども次々と行い、その技術力には全国から注目が集まった。建設関係のマスコミからもしばしば取材を受けるようになった。

|

||

| IPDセンターの位置づけ | ||

|

|

|

| IPDセンターが行った4D施工シミュレーション(左)や複雑な配筋の干渉チェック(右) | ||

「IPDセンターはスゴいことをやっているようだ、と社内から思われていましたが、その半面、あまり評価されていなかったのも事実です。なぜなら、BIMが売り上げや利益にどの程度貢献しているのという数字をはっきりと示せなかったからです」と新田氏は言う。

そこでIPDセンターでは清水勉センター長をはじめとするメンバーが出した結論が、BIMによるコストシミュレーションシステム「MARES」の開発だった。

「MARESによって建設コストが見える化されたことで、以前のような無理な値引きもなくなりました。Win-Winの効果には社長も喜んでくれました」と新田氏は言う。

外部の設計事務所に委託している構造設計も、以前は『適合性判定』が免罪符のようになり、少々過大な設計でも採用する傾向があったという。しかし、コストの裏付けを持つことで、構造設計者に脚柱まわりの仕様や水平方向の剛性などについてアイデアを出してもらい、コストダウンを図れるようになった。

設計の継続的改善をテンプレートで実現

設計の継続的改善をテンプレートで実現

プロジェクトを一つこなすたびに、美保テクノスにはコストダウンや施工性を高めるための貴重なノウハウが生まれていく。この貴重な知的資産を蓄積しているのがRevit Architectureのテンプレートだ。

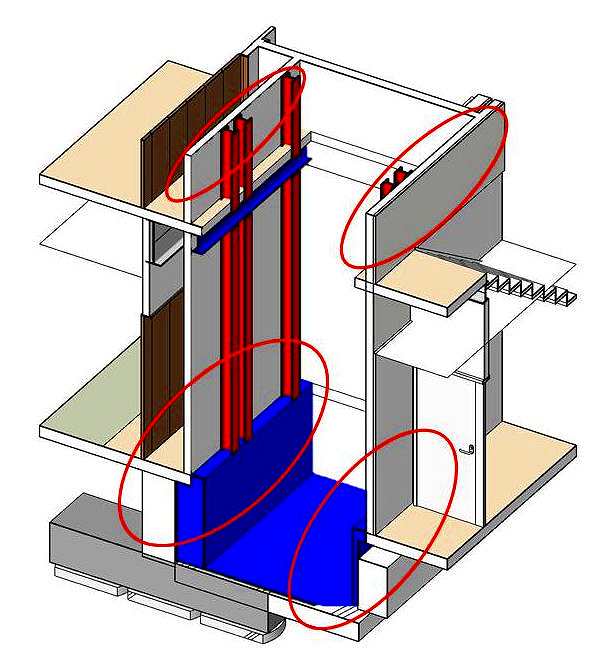

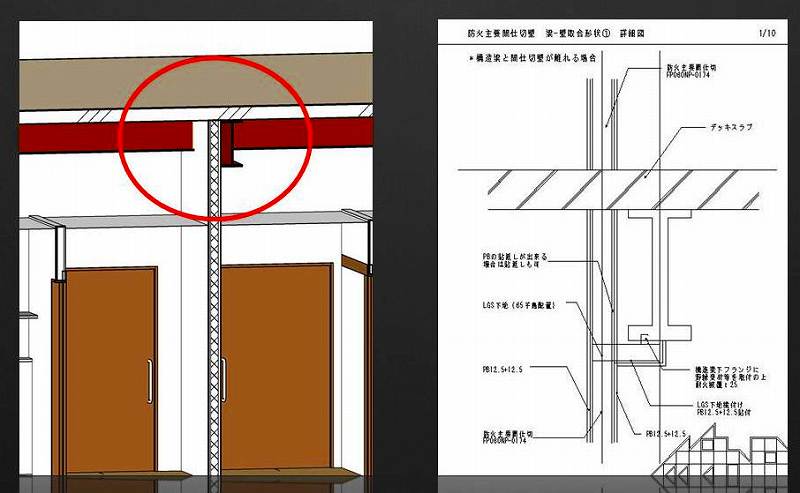

「雨水の侵入を防ぐ雨仕舞の方法や、設備と躯体の取り合い、エレベーターと躯体の取り合いなどはファミリ化し、いつでも設計者が取り出して使えるようにテンプレートを進化させていきます。建物の竣工時には施工担当者にもヒアリングし、施工時に問題があった場合にはそれを防ぐようにモデルを変更していきます」(新田氏)。

|

|

| エレベーターと躯体の納まりをファミリ化しておき、後のプロジェクトで活用する | |

|

|

| 躯体と仕切り壁のBIMによる納まりの検証 |

つまり、設計や施工を改善していくツールとしてRevit Architectureのテンプレートを使い、プロジェクトが一つ終わるたびにPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(是正)というPDCAのサイクルを回しながら継続的な業務改善を図っているのだ。

「以前は設計者と施工担当者が意見の違いをめぐって関係が悪くなることもありました。しかし、目の前に3次元の建物のモデルがあると、自然に設計者と施工者が一緒になってこれをどうやって作るのかと考えるようになるので、チームワークもよくなります」(新田氏)。

BIMは社内のノウハウを一つにまとめる役目を果たすとともに、設計部門と施工部門がコミュニケーションを図る場ともなったのだ。

Revit MEPで設備設計にもチャレンジ

Revit MEPで設備設計にもチャレンジ

現在、設備設計や見積もりについては外部の設計事務所に委託しており、BIMでの設計は行われていない。しかし、今後は設備もBIMモデルに統合していく方針だ。

美保テクノスでは2012年、設備設計用BIMソフト「Autodesk Revit MEP」を使って外部の設計事務所が作成した2次元設備図面を、BIMモデル化する作業を2件行った。

「エアコン機器につながる配管類を取り付ける場合、管内に混入した空気を抜いたり、メンテナンス時に水を抜きやすくしたりすることが重要です。しかし、2次元図面では高さ方向の位置が分からず、躯体と配管、ドレン弁などの干渉を防げない場合もありました」と新田氏は説明する。

「そこでIPDセンターで設備図面をBIMモデル化し、意匠や構造との干渉チェックを行っています。Revit MEPで設備も含めたトータルなBIMモデル化を行うことで、将来はファシリティマネジメントにも業務を広げることも視野に入れています」(新田氏)。

|

|

| Revit Architectureで作った躯体モデルとRevit MEPで作った設備モデルの干渉チェックも行っている |

BIM導入から8年たった美保テクノスでは、BIMモデルから図面やパース、仕上げ表などの設計図書を作ることはもう当たり前になった。Revitシリーズで作ったBIMモデルをいかに100%使いこなすかが今後の課題だという。その一環として、熱流体解析(CFD)による室内の空調シミュレーションも行う予定だ。

|

【問い合わせ】

Autodesk Revit日本公式Facebook

autodeskrevitjapan@facebook.com

|