設計から施工まで、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の活用を推進する奥村組の建築工事所で今、“BIM測量”という新しい測量手法が急速に普及している。iPadで稼働するオートデスクの測量用アプリ「BIM 360 Layout」を使い、トプコンの測量機「LN-100」を遠隔操作することで、杭や基礎掘削などの出来形管理や墨出し作業を、1人でスピーディーに行えるのが特長だ。

奥村組の工事所に広がる“BIM測量”

奥村組の工事所に広がる“BIM測量”

2015年から本格的なBIM活用を進める奥村組の工事所で今、“BIM測量”という測量手法が急速に普及している。

奥村組情報システム部BIM推進室の三井和章氏は、「普通はわれわれが工事所に出向いてBIM導入のメリットを説くことが多いのですが、BIM測量に関しては逆に工事所の方から『使ってみたい』という問い合わせが来ます」と驚きを隠さない。

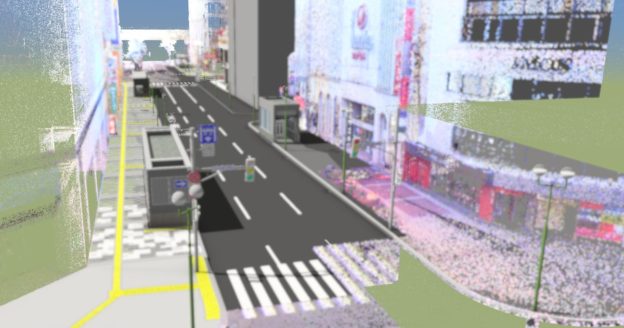

“BIM測量”とは、建物などのBIMモデルと、現地での測量結果を統合して管理する手法だ。

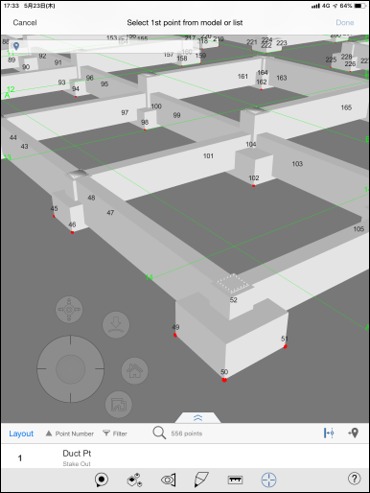

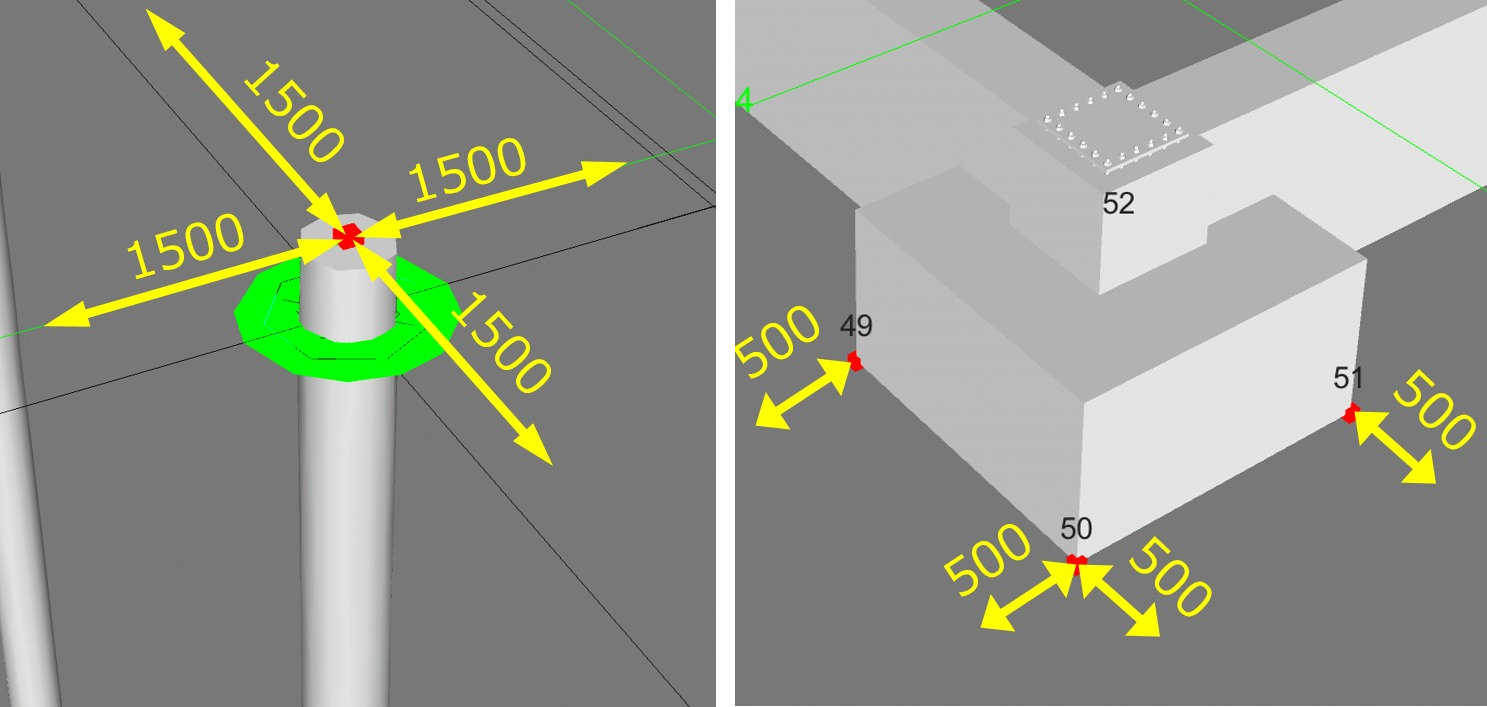

具体的には、iPad上でBIMモデルを見ながら管理すべき座標点を選んで、その点の位置を現地で墨出し・計測する。

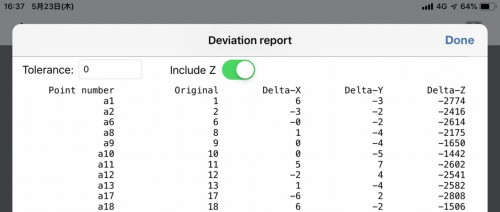

そして設計図と墨出し・計測結果との誤差をその場で確認し、それをBIMモデル上にフィードバックして工事関係者の間で共有できるため、墨の修正対応や出来形寸法の把握など、施工管理にスピーディーに活かせるのだ。

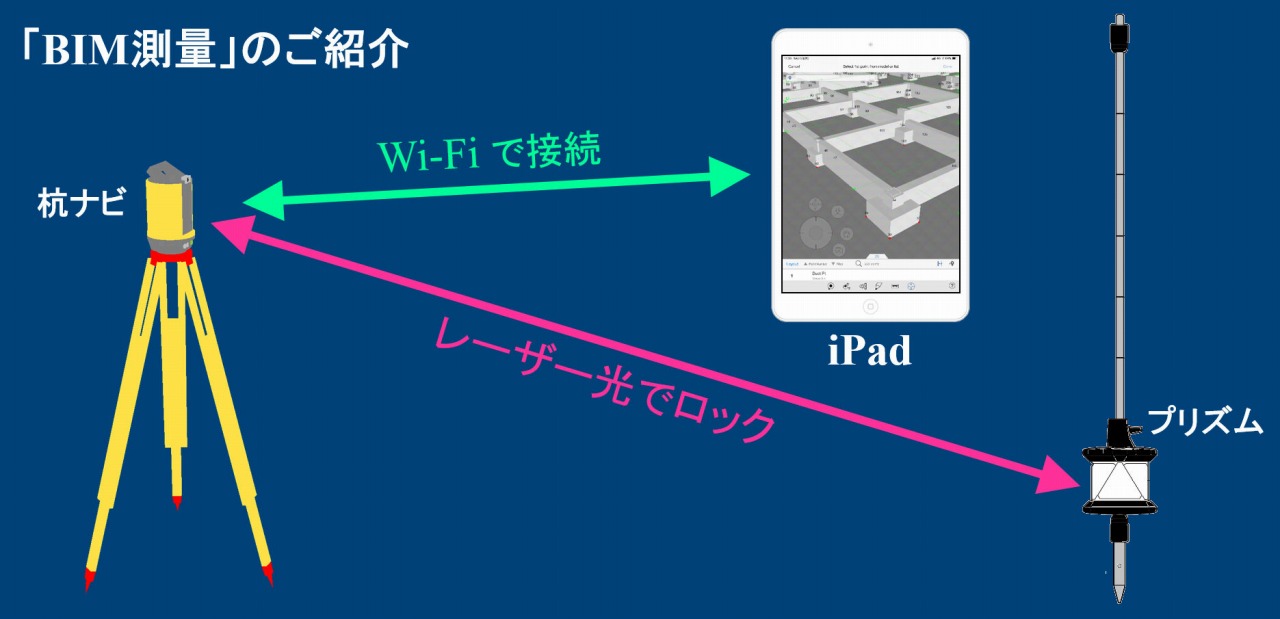

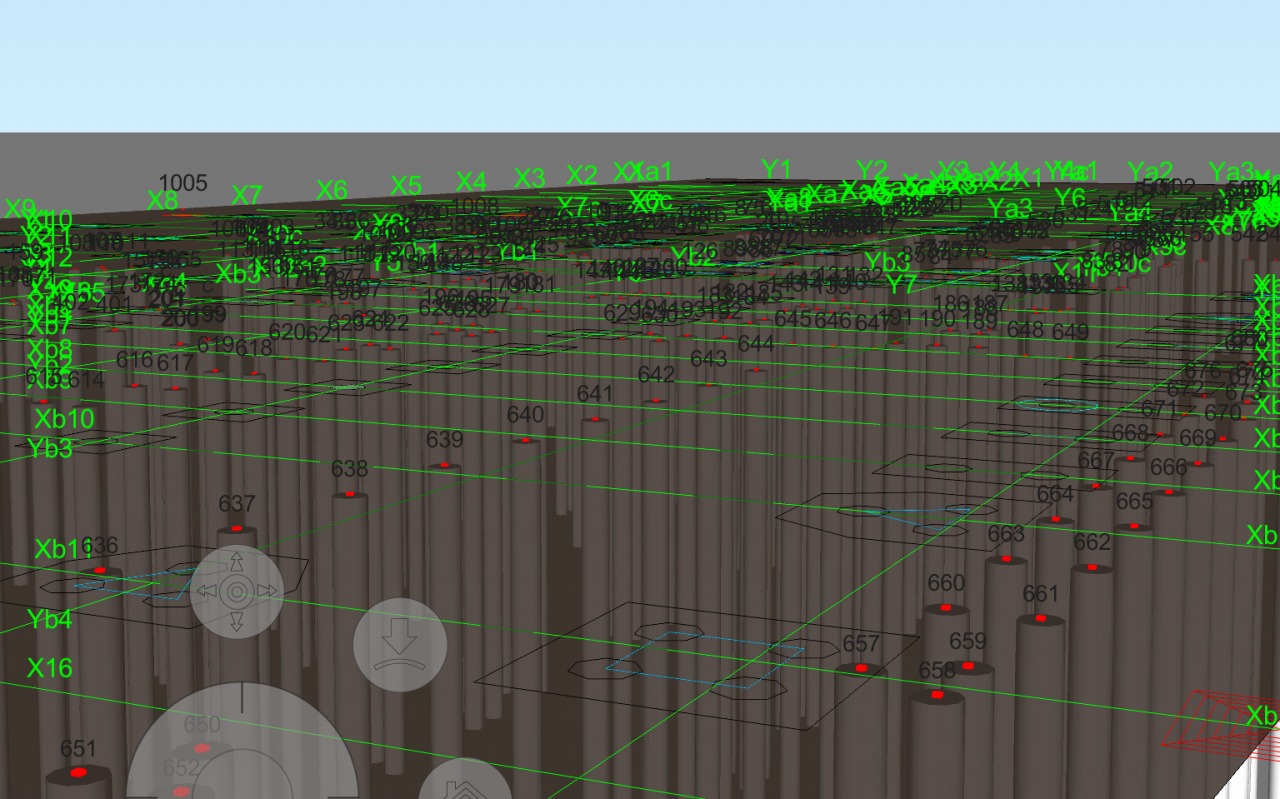

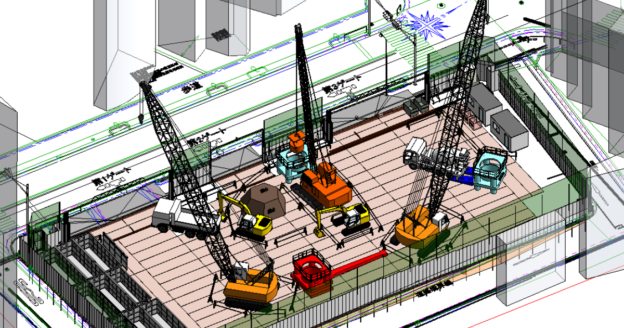

測量機にはトプコンの「LN-100」(通称:杭ナビ)を使っている。トータルステーションと同等の測距・測角機能を備え、1人で測量することを想定して開発された自動追尾型の測量機だ。プリズムを持った技術者が次から次へと測量点に移動しながら、手に持ったiPadから遠隔操作する。

技術者が移動中も、LN-100はプリズムの位置を追いかけ続ける。測点に到着した技術者がプリズムを立てると同時に測量機の視準はほぼ完了している。iPadで「計測」のボタンを押すと、LN-100が測量した測点の座標データがiPadに送られてくる。

「工事作業を待たせず、1人で測量できる」

「工事作業を待たせず、1人で測量できる」

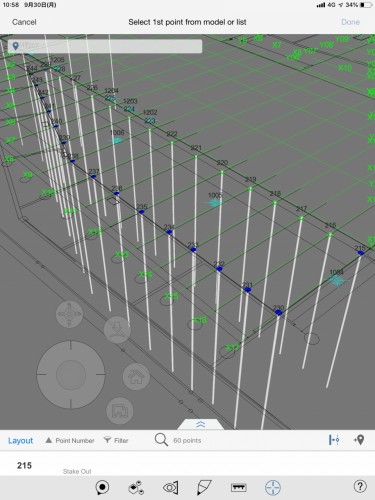

同社で施工管理を担当する桑原健太氏は、福島県内で建設中の工場関連施設の基礎工事で300本近くの既製杭について、BIM測量で杭芯の墨出しを全数確認したほか、杭の打設直前にも位置確認を行った。

そのメリットについて桑原氏は「自分1人だけで測量機のセッティングから測点の位置計測までスピーディーに行えるので、工事作業を待たせることがありません」と語る。

「測量機LN-100は三脚に据え付けてスイッチを入れると自動的に水平になるので、既設の既知点2カ所を視準させると設置は完了。あとは次から次へと測点をまわって位置を測っていくだけです」(桑原氏)。

桑原氏は2018年11月からBIM測量を活用している。手順は2時間ほどでマスターし、その後は1人で測量業務を行っている。工事所にはもう1人、測量担当者がいるという。

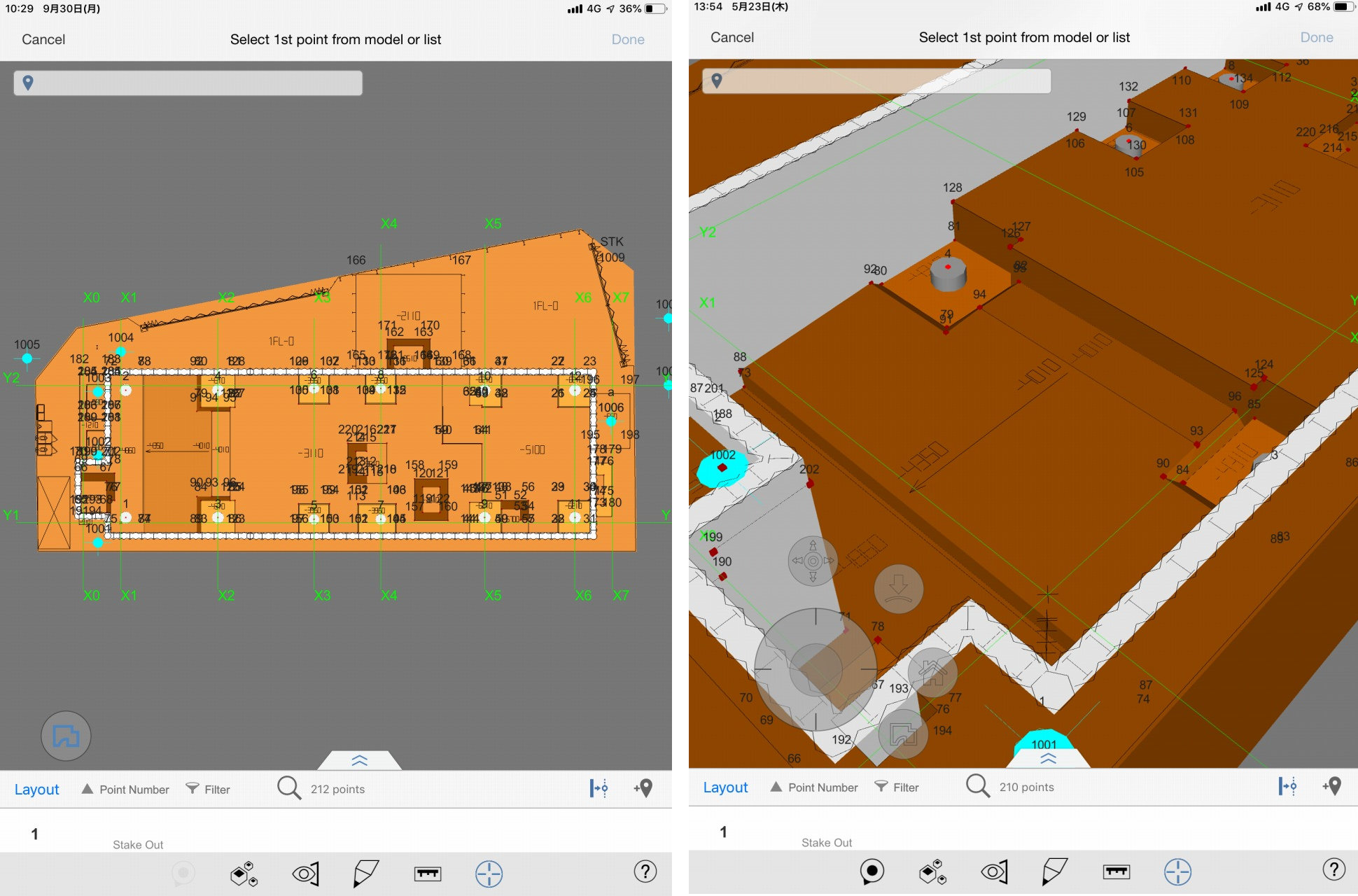

「もう1つのメリットは、測点の取り違えを防げることです。例えば基礎部分の掘削やコンクリート出来形の墨は平面図では上下2点が重なっていることがありますが、3D画面で見ると一目瞭然なので間違える心配がありません」と桑原氏は説明する。

また、この工事所では、杭工事が終わった後も杭芯の座標を利用し、基礎躯体周りの掘削や捨てコンクリート打設の範囲・位置を確認した。このように、目的ごとに3Dモデルを作り直さなくても、少しの工夫で様々な目的に活用することができる。

50mmのずれを発見、設計監理者も信頼

50mmのずれを発見、設計監理者も信頼

宮城県の教育施設の基礎工事では、390本の既製杭の杭芯確認にBIM測量を採用した。

測量業者が墨出しを行い、杭芯の位置に「セパレーター」という金属棒を打ち込んだ直後に、奥村組がBIM測量で全数確認したのだ。

300本以上の杭芯確認は休憩を含めて5~6時間ほどで終了。平均すると1カ所当たり約1分の計算だが、他の作業を行う作業員への指示や、電話応対なども測量と並行して行っていたことを考慮すると、杭芯の確認だけに集中すればさらに短時間で作業を終えられたはずだ。

この工事所ではスピードだけでなく、精度の高さについても特筆すべきことがあった。

三井氏は「測量中、杭芯の位置を示す金属棒が1カ所、50mmほどずれているのを発見しました。測量業者が設計図を読み間違えていたのが原因です。このほか、微細なズレを数本発見し、全て杭の打設前に是正しました」と振り返る。

この確認に立ち会った設計監理者も、BIM測量の手順や精度について理解し、信頼できる計測方法と認めたほどだ。

各測点の実測位置をスピーディーかつ高精度に計測し、その場で設計値と比較して誤差を確認することで、間違いのない施工を行うことが可能になる。

BIMソフトや表計算ソフトで測量結果を共有

BIMソフトや表計算ソフトで測量結果を共有

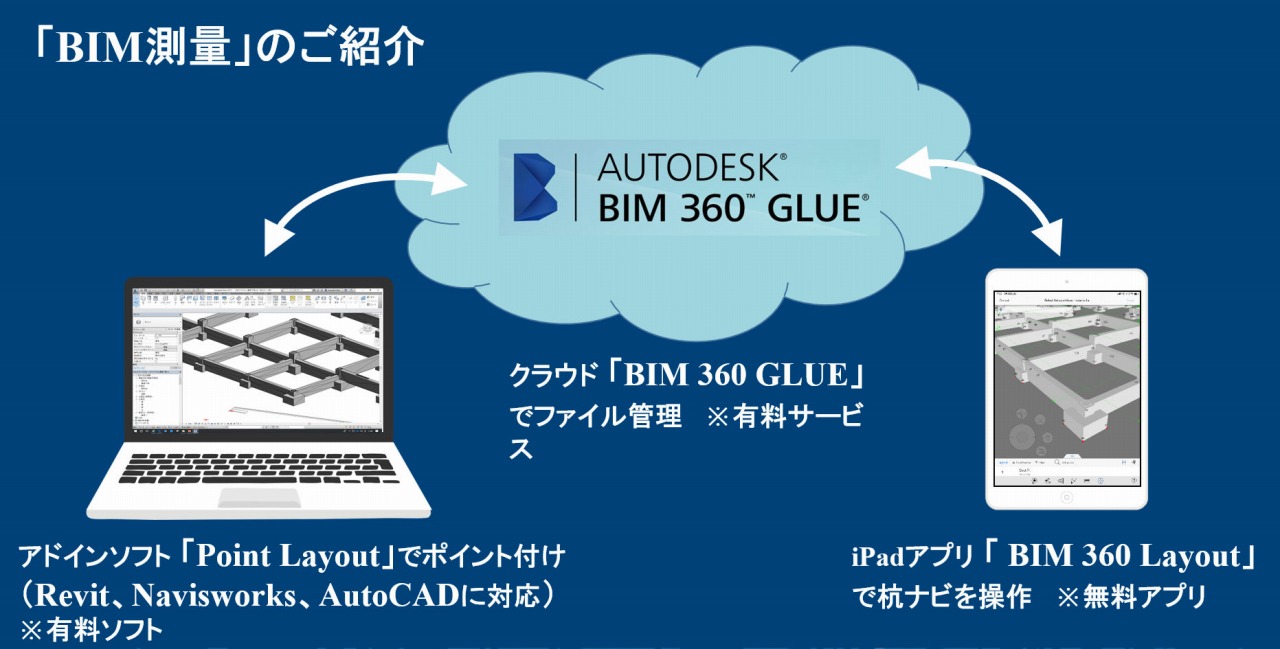

iPadで使うBIMモデルは、RevitやAutoCAD、Navisworksで作成したものに、これらのソフト上で稼働するアドインソフト「Point Layout」によって測点を入力したものだ。

測点付きのBIMモデルは、オートデスクのクラウドシステム「BIM 360 Glue」(BIM 360 Cordinate) を介して、iPadにインプットされる。

また、この逆ルートでパソコン上のBIMモデルにも測量結果をフィードバックすることができる。現地測量データをCSV形式で書き出し、表計算ソフトなどでレポートを作成することも簡単だ。

奥村組ではBIM測量をはじめ、全社での設計・施工におけるBIM活用をさらに進めていく方針だ。

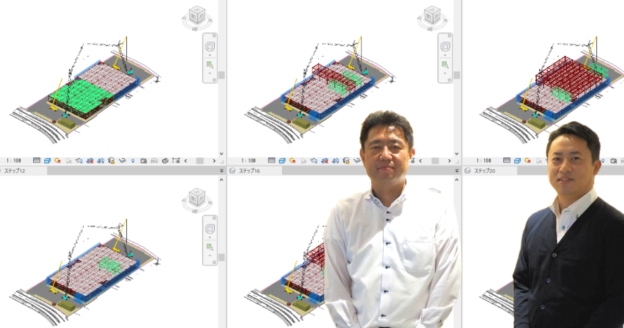

奥村組でBIMの普及を進めるBIM推進室の日野元氏は「BIM測量によって、施工段階での社内検査や設計監理が迅速に行えそうだ」と言う。

また、BIM推進室の脇田明幸室長は「BIM測量でBIMの有用性を実感してもらい、設計BIMや施工BIMの普及への足がかりにしたい」と、これからの展望を語った。

オートデスクでは奥村組をはじめとする、日本の多くのユーザーからの要望に応え、iPad版に加えてAndroid版の「BIM 360 Layout」の提供を8月より開始した。Android版は日本語に対応し、Bluetooth接続にも対応している。

測量機とタブレット端末の接続がWi-Fi接続の場合は都心など無線電波が混在している場所では接続が不安定になる場合があったが、Bluetooth接続ではその問題が解決されそうだ。

奥村組でも今後、Android版の検証も行っていくそうである。

|

【問い合わせ】 Autodesk Revit日本公式Facebook |