管理人のイエイリです。

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフト「Revit」は、膨大な量の3D形状や属性情報をスムーズに扱うデータベースのような機能がありますが、複雑な曲線や曲面を作り出すという点では限界もあります。

一方、数式などで曲面を作り出すRhinocerosは、複雑な線や面を作り出すという点では優れていますが、ビル1棟分の3Dモデルのような大容量のデータは扱えません。

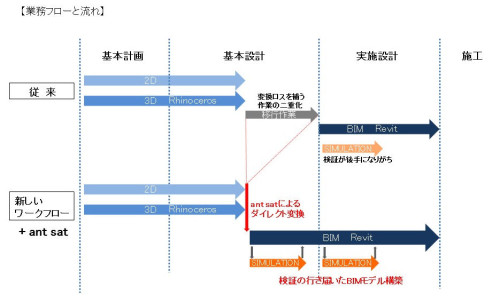

そこで、Rhinocerosで建物の外形や内装のデザインを行い、そのデータをDWG形式で書き出して、Revitに読み込み、引き続いて設計を進めていくという方法がよくとられます。

しかし、この方法をとるとRevitで読み込だときに、すべてのBIMパーツが三角形の面で囲まれた1つの固まりになってしまい、再度、Revit上でトレースして部材に分けてからでないと、設計が行えないという問題がありました。

こうした問題を解決しようと、日本設計とディックスはオートデスクの協力を得て、Rhinocerosで作った3Dモデルのデータを

ナ、ナ、ナ、ナント、

属性付きでRevitに

読み込めるコンバーター、「ant sat」の開発に成功したのです。

開発に携わった人々。左からオートデスク ソリューションコンサルタントの山田渉氏、日本設計3Dデジタルソリューション室長の岩村雅人氏、日本設計建築設計群の吉田秀樹氏(円内はディックス取締役の田村尚希氏)

どうやって、パーツごとに分けて読み込めるかというと、Rhinocerosから3Dモデルを書き出すときに「SAT形式」というのを使い、パーツごとに別々のファイルとして書き出します。

そのため、SATファイルの数は数百~数千といった数になります。

このSATファイルをRevitで読み込むとき、それぞれのファイルに対応するBIMパーツを、もとあった座標に配置するようにして建物などを復元するのです。

「ant sat」という名前も、建物全体の3Dモデルを小さな3Dパーツ(satファイル)をアリ(ant)のように1つひとつ小分けにして、移動させるところにその心があるようです。

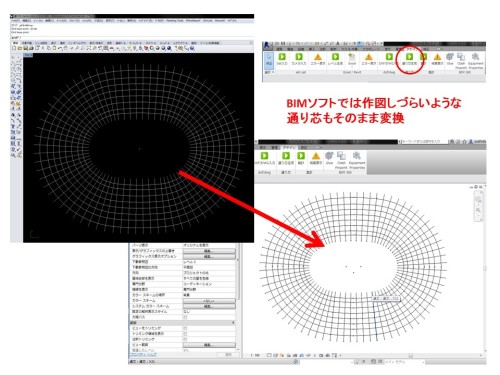

複雑な曲線や放射線からなる通り芯も、RhinocerosからRevitに渡すことができます。

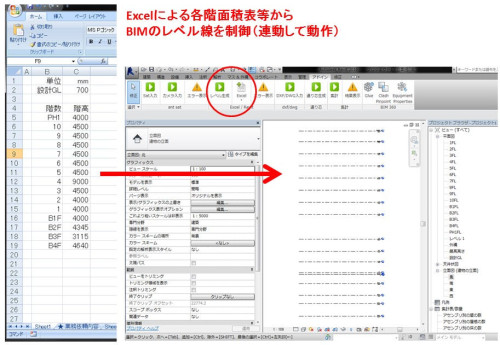

また、Excelで各フロアの高さを数値で入力した各階の面積表などのデータをRevitに読み込み、BIMモデルのレベル線を自動設定することもできます。

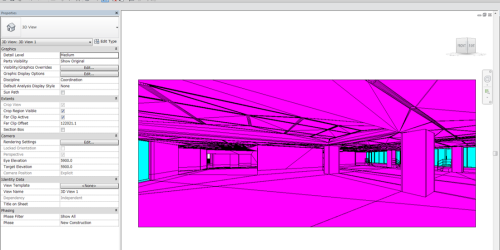

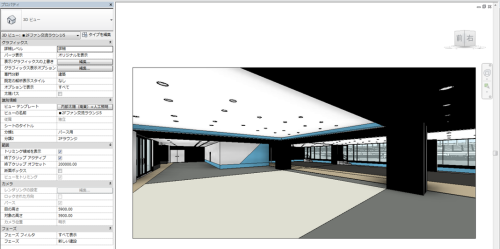

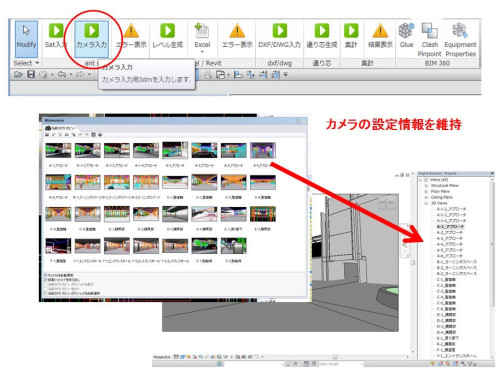

さらに画期的なのは、Rhinoceros側で検討した

カメラ設定をRevitに

そのまま持ってくることもできるのです。

これまでは、Rhinoceros側でカメラの位置や画角を調整しても、Revit上では再度、手作業で同じカメラを設定する必要がありましたので、大幅な省力化になりますね。

これまではRhinocerosからRevitへのデータ変換は、その大変さから1回やるのがせいぜいでしたが、「ant sat」ができたおかげで何度もデータ変換を繰り返しながら、よりよい設計へと練り上げていくことが可能になりました。