管理人のイエイリです。

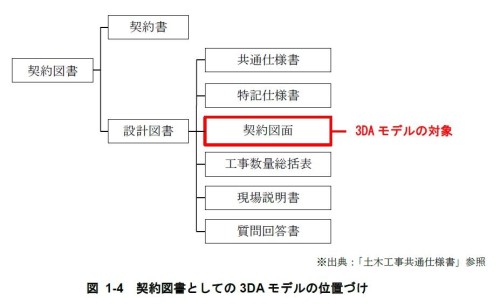

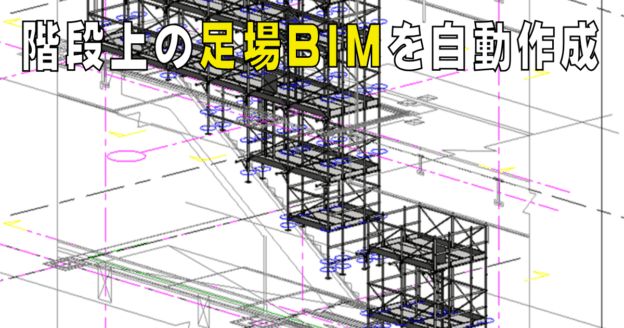

土木業界では3Dモデルで土木構造物の設計・施工内容を表現するCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)が普及してきましたが、受発注者間の契約図書としては、いまだに従来の2D図面が使われています。

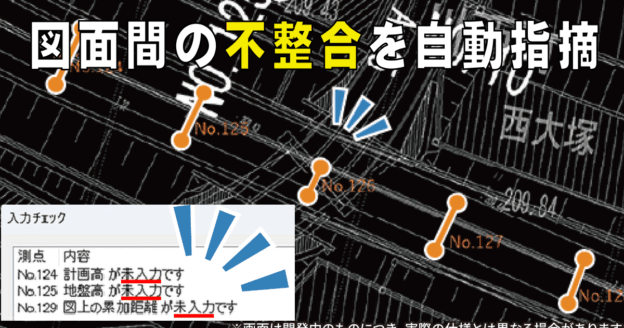

せっかくCIMを使っているのに、2D図面とCIMモデルとの整合性を確認する作業などがあると、生産性向上を阻害してしまいます。

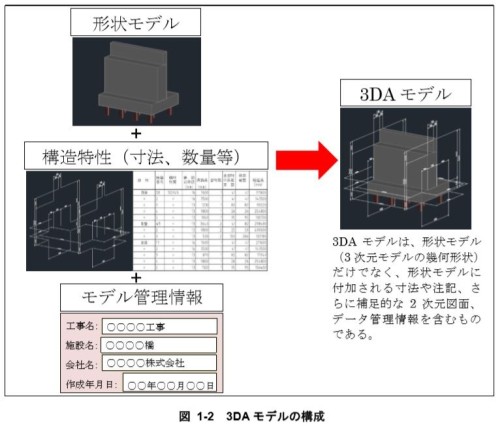

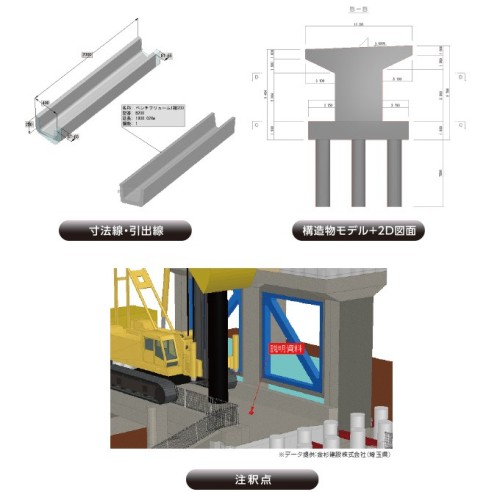

そこで国土交通省では、CIMモデルを契約図書として使えるようにするため、CIMソフトで作成した形状モデルに、寸法や構造特性、モデル管理情報を加えた「3DAモデル(3D Annotated Model)」の表記・表示方法を定めた「3次元モデル表記標準(案) 第1編 共通編」を、2018年3月に公表しました。

この中で、形状モデルに関連づけて表示する寸法や注記などを「3Dアノテーション」と呼んでいます。

そして、ソフトベンダー側からも、この標準案に対応したソフトを発売する動きが出てきました。

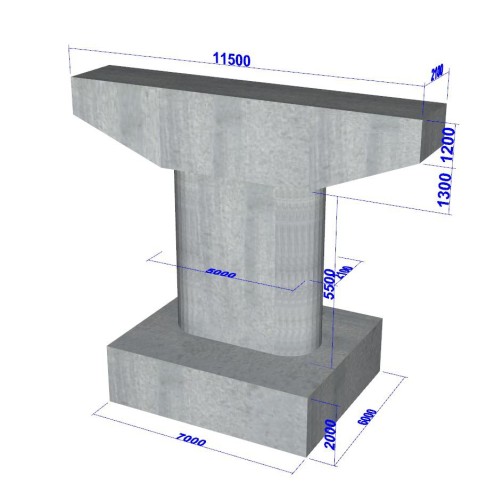

例えば、様々な土木構造物の設計に対応したソフト「UC-1設計シリーズ」を開発・販売しているフォーラムエイトは、「橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)」や「開水路の設計・3D配筋」など

ナ、ナ、ナ、ナント、

シリーズ全ソフト40本以上

を3Dアノテーション対応とし、2019年3月下旬までに発売する予定なのです。(フォーラムエイトのプレスリリースはこちら)

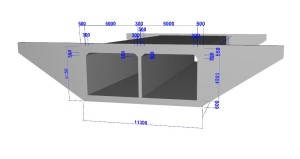

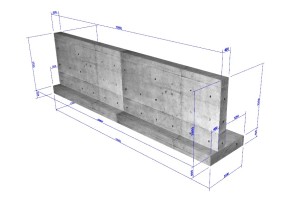

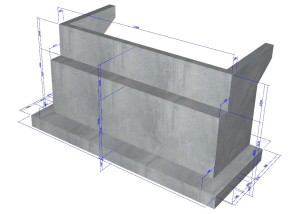

上記のソフトは既に3DA対応が完了したものの一例です。3Dモデル上で任意の視点から躯体の寸法を確認することができます。

同社のソフトは使用期間に応じて使用料を支払う「サブスクリプション」方式を採用しており、契約ユーザーは原則、無償で3DA機能を使うことができます。

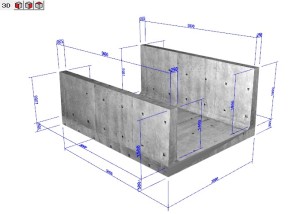

このほかの動きとしては、福井コンピュータのCIMコミュニケーションシステム

TREND-CORE

にも3Dアノテーション機能が搭載されています。(TREND-COREの紹介ページ)

こうしたソフトが増えてくると、CIMモデルを「正」とした工事契約がいよいよ実現しそうですね。そうなると、現在のようなCIMモデルから従来の書式にのっとった2D図面の作成の労力は大幅に減り、生産性がますます向上しそうです。