管理人のイエイリです。

河川や海の底は、複雑な形をしているので、その上を流れる水の動きを解析しようとすると、時には体育館クラスの大きな建物に、川や海の模型を作って実際に水を流してみる「水理実験」を行う必要がありました。

そして、流速や流向、水圧などのデータを取るときには、いろいろな場所に測定器を突っ込んで計測・記録するという気も遠くなるような作業が必要だったのです。

そこで建設コンサルタントの大手、八千代エンジニヤリング(本社:東京都台東区)は、水理実験を行う代わりに、

ナ、ナ、ナ、ナント、

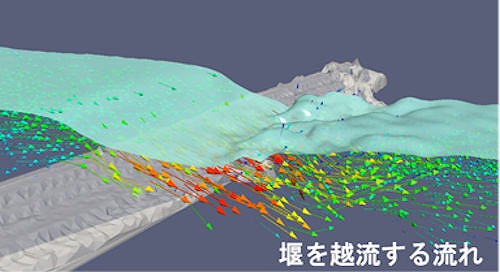

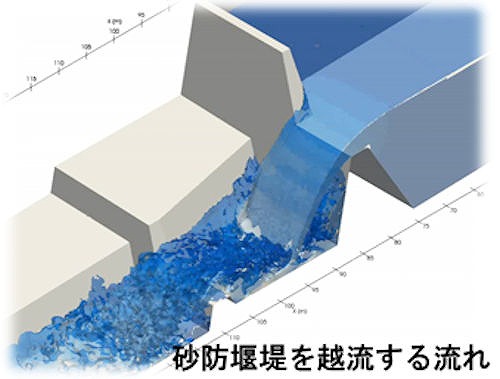

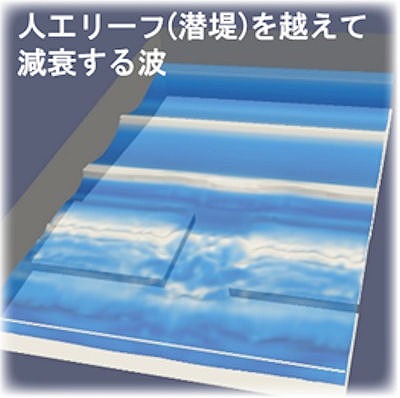

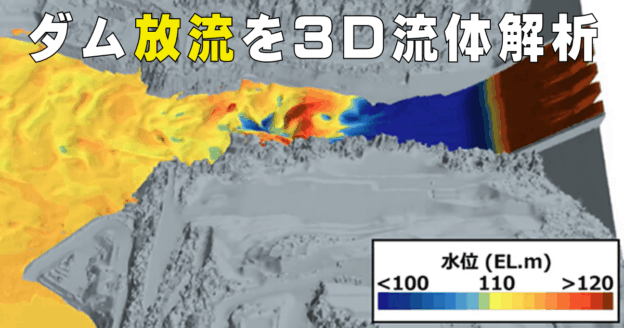

3次元流体解析

で構造物周辺の水の流れを求める手法を実用化したのです。(八千代エンジニアリングのプレスリリースはこちら)

3次元流体解析というと、これまではスーパーコンピューター並みの高性能計算機が必要なほか、計算方法が確立されていなかったり、計算中に答えが発散してしまったりすることが多いため、学術研究分野での活用にとどまっていました。

そこで同社はこの手法を施設の設計プロセスで活用し、防災や環境保全事業の計画や設計の最適化を実現するため、3次元流体解析手法の解析や検討を進めており、このほど実用化の段階に入ったとのことです。

実験をコンピューター上の3D解析に置き換えることができれば、実験にかかる膨大なコストや時間、手間が大幅に削減できます。

また、データの取得や分析、可視化が行いやすいため、現象のメカニズムを解明したり、意思決定の判断材料として使いやすかったりと、大きなメリットがあるのです。

最近、洪水や高波などの災害が激しくなっているため、河川や海岸の構造物の設計に3次元流体解析を利用することで、構造物の弱点が明らかになり、対策も効果的に行えるようになりそうですね。

八千代エンジニヤリングの代表取締役を務める出水重光氏はダム技術者の出身で、

技術者自身がBIM/CIM

を使うべき、という考えでBIM/CIM活用をトップダウンで進めています。

構造物設計に3次元流体解析を活用するという、画期的な取り組みは同社ならではのイノベーションではないでしょうか。