管理人のイエイリです。

国土交通省によると建設後50年以上が経過した道路橋の割合は、2020年には約30%だったのが2030年は約55%、2040年には約75%と、急速に増えていきます。

一方、少子高齢化による人手不足で、橋の維持管理を担う人員は減少の方向にあります。

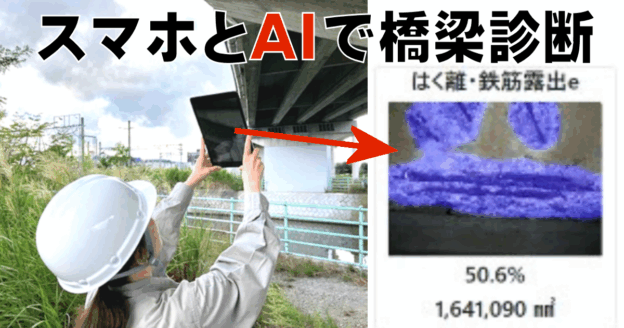

橋の中でも水管橋は、道路橋と違ってアクセスしにくいため、点検にも特殊車両やドローンによる計測が必要だったりと、高額な作業費用が発生しています。

そこでNECは、水管橋などを効率的に点検し、重大損傷につながる異常を多頻度でチェックする技術を開発し、実証実験に成功しました。

橋のたわみなどの計測に使ったのは、

ナ、ナ、ナ、ナント、

無料の人工衛星データ

とAI(人工知能)なのです。(NECのプレスリリースはこちら)

今回の実証実験が行われたのは、札幌市水道局の豊平川第2水管橋(全長234m、支間長117m×2径間)です。

その手法は、無料公開されている衛星SAR(合成開口レーダー)を用いて計測した変位データと、橋の構造や気温の変化を学習させたAIが作成した橋の変位予測モデルによって、重大事故につながる可能性がある垂れ下がりなどの異常を発見するものです。(詳細はNECのプレスリリースを参照)

シミュレーションによって疑似的にたわみを発生させたところ、3mm以上の垂れ下がりを検知できることを確認しました。

また、水管橋の鉛直変位と橋軸変位は誤差5mm程度で計測でき、この水管橋には垂れ下がりの傾向はないことも確認しました。

NECは2021年10月3日に崩落した、和歌山県紀の川の六十谷水管橋の挙動も、この手法を使って崩落前の変位を評価しました。その結果、崩落の1年前から他径間に比べて1.5倍程度と大きな変位が起こっていたことが観測されました。

今回の実証実験に使われた無料の人工衛星画像は、12日間隔で観測されるものを使って、

2016年以降の8年分

の分析を行うことができました。

その結果、ドローンを使う同様の点検作業に比べて、撮影コストをかけずに多頻度な計測が行えました。

人工衛星データと言えば、SARの場合、数十平方キロメートル単位で十数万円払って購入しないと使えないものとばかり思っていましたが、最近は無料公開されているデータも多くあるようです。

今回、NECが使用したデータは不明ですが、例えば、日本発の衛星データプラットフォーム「Tellus」には、合計25種類、SARデータだけでも8種類のデータが登録されており、多くは無料で使えるものとなっています。

衛星SARのデータとAIで、橋の変位を継続的に監視できると、橋の点検コストや手間は大幅に下がりそうですね。橋に異常がありそうかどうかを判定する「スクリーニング」にも活用できそうです。