デジタル技術が都市計画や交通設計の分野で注目を集める中、フォーラムエイトの3DリアルタイムVRソフトウエア「UC-win/Road」が、その革新性と多機能性で新たな可能性を切り開いている。早稲田大学や長大では、計画中のプロジェクトをVRでリアルに可視化し、計画の効率化と市民との合意形成を促進している。「UC-win/Road」は今、都市計画や交通計画でどのような場面で活用されているのかを紹介しよう。

第1部 早稲田大学編

UC-win/Roadが描く都市の未来

UC-win/Roadが描く都市の未来

都市計画の分野では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向けた取り組みが進んでいる。その中核を担うツールとして注目されているのが、フォーラムエイトが3DリアルタイムVRソフトウエア「UC-win/Road」だ。

このツールは、交通や土地利用、景観、環境、防災といった多岐にわたる都市計画の姿を3Dでリアルに可視化し、まるで完成後のまちに行ったかのような体験ができる。計画の実効性を体感できることで、計画の質を高めることに役立っている。

早稲田大学理工学術院創造理工学部社会環境工学科の森本章倫教授は、「UC-win/Road」をいち早く利用した都市計画研究の第一人者だ。

仮想空間上に未来都市の姿を再現し、都市計画に関わるステークホルダーとの合意形成を進めている。その取り組みは、交通政策やスマートシティ構想から、エビデンスに基づいて政策立案を行う「EBPM(Evidence-Based Policy Making)」の実現にまで及んでいる。

サイバーとフィジカルが融合する都市計画

サイバーとフィジカルが融合する都市計画

最近、都市計画学会の分野においてICT(情報通信技術)系の企業の参加が目立っている。ここで注目したいのは、ICTの専門家が都市計画の知識を学び、ICT導入を提案する機会を広げるだけでなく、都市計画の専門家がICT技術を学ぶ場にもなっていることだ。

こうした学際的なコラボレーションは、新たな研究テーマを生み出し、自治体に対する提案力の向上にもつながっている。森本教授は「都市計画学におけるサイバー空間とフィジカル空間の融合が、現在、研究の大きなテーマになっています」と指摘する。

新しい手法による都市計画には、基本的な知識とともにICTやDXに関する深い理解が求められる。森本教授は、学会内で「スマートシティ特別委員会」を設置し、ICTやDXを取り入れた都市計画コンテンツの充実を図っている。これにより、都市計画の未来像を描く際、単なるCGの作成にとどまらず、具体的な政策提言へとつなげる基盤が整備されつつある。

UC-win/Roadを活用した宇都宮市のLRT計画

UC-win/Roadを活用した宇都宮市のLRT計画

UC-win/Roadの活用事例として特筆すべきは、宇都宮市における次世代型路面電車システム(LRT)の計画である。2000年代初頭、森本教授が宇都宮大学在籍時に同市の未来像をVRで再現。これにより、市民の理解と協力を得ることに成功した。

また、早稲田大学着任後も、東京・池袋や長野県小諸市など、さまざまな地域で都市計画プロジェクトにUC-win/Roadを用いている。

「私が早大に戻ってきた後、最初に依頼されたのは、池袋にLRTを導入したいという地元有志団体からのものでした」と森本教授は述懐する。

池袋では、2050年のLRT導入後の未来像を描き、地域住民との議論を活性化させた。さらに、新宿三丁目の街づくりプロジェクトでも、VRを基にした議論が進行中だ。このほか、小諸市では、コンパクトシティ化による生活の変化をVRで再現し、市民の意見を反映した計画を策定している。

都市計画をVR化し、PDCAを回す

都市計画をVR化し、PDCAを回す

森本教授は、「都市計画において将来の都市像の可視化することは、市民や行政とのコミュニケーションを円滑にするための重要なツールになっています」と強調する。

UC-win/Roadは、リアルタイムで視点を変更できる3DCG編集機能を備えており、様々な関係者との合意形成を支援する。さらにVRで可視化された未来都市像を基に議論とフィードバックを繰り返し、計画の精度をPDCA(Plan:計画, Do:実行, Check:評価, Action:改善)サイクルによって向上させるの実践に役立っている。

森本教授は、宇都宮市が推進する「Uスマート推進協議会」の活動にも深くかかわる。同協議会では、子供たちを対象にしたデジタルシティ体験プロジェクトを実施。UC-win/Roadを活用した未来都市の再現により、次世代の創造性育成とDX推進の「種」を育むことが期待されている。

また、国土交通省が主導する都市の3Dモデル化プロジェクト「PLATEAU」の3D都市モデルデータを活用して、行政の計画や政策を市民が理解しやすい形で提示する取り組みが進行中だ。

UC-win/Roadは、単なる視覚化ツールではなく、都市計画におけるDX推進の中核的役割を担うプラットフォームとなっている。森本教授の研究を通じて、多様な地域が連携し、持続可能な未来都市など、新たな取り組みが広がっている。

第2部 長大編

UC-win/RoadのBIM/CIM対応で広がる都市計画の可能性

UC-win/RoadのBIM/CIM対応で広がる都市計画の可能性

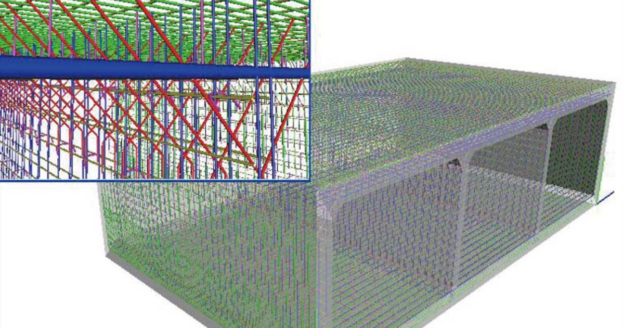

国土交通省は2023年4月から、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)の適用を本格化した。BIM/CIMとは、調査から維持管理に至るまで建設プロジェクトの全段階に3Dモデルを導入し、プロジェクト関係者間の情報共有を促進し建設生産・管理システムの効率化を図るものだ。

この取り組みの中で、フォーラムエイトの3DリアルタイムVRソフトウエア「UC-win/Road」が注目されている。VRとドライビングシミュレーションの機能を備えていため、BIM/CIMによる道路の設計や計画段階で、ドライバーからの見え方などをシミュレーションすることで、設計精度を大幅に向上できるツールとして期待されているからだ。

長大 大阪支社第2設計保全事業部第2道路部の恩賀俊樹係長は、「BIM/CIMが必須になったことで、3Dに対応したソフトによる設計が身近になりました」と語る。「現段階では自分を含めて3Dによる道路設計は普及段階ですが、UC-win/Roadを使ったVR作成ではいち早くノウハウを蓄積してきました」(同)

概略設計や予備設計を中心に道路の各種業務をこなす同部の辻澤尚吾氏も、「BIM/CIM対応の複数の設計業務にかかわり、品質向上や作業効率化などのメリットを感じています」と言う。

VRで計画中の道路を住民目線で確認

VRで計画中の道路を住民目線で確認

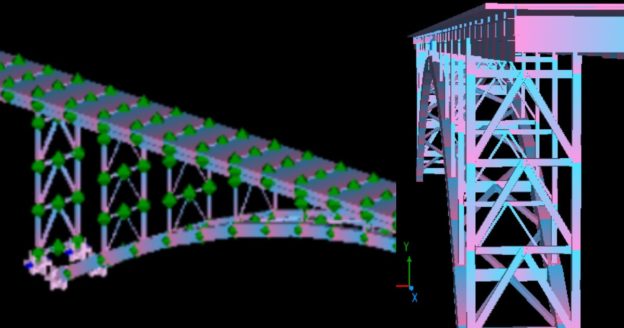

長大 大阪支社の第2道路部では、15年以上前からUC-win/RoadとDSを活用してきた。同部の石塚裕朗氏が初めてUC-win/Roadを使用したのは、交差点の視距確認を目的としたVR作成だった。VRによって、交差点の信号機がドライバーから適切に視認できるかという設計課題をシミュレーションによって解決したのだ。

これを契機に、発注者に提出する技術提案書にVRを含める機会も増え、比較的シンプルなVRは石塚氏自身が作成するようになった。そして発注者との情報共有だけでなく、地元説明会資料の作成など、幅広い用途で活用されるようになった。

それまで標識の配置計画などに主に取り組んできた同部の濵村俊旗氏も、石塚氏の指導の下、UC-win/Roadで地形や計画中の道路や橋梁を、現地計測結果から詳細に表現。住民目線で確認できる資料を作成した。

このプロジェクトでは、地元の要望を受けて交差点付近に遮光壁や遮音壁が設置された。さらに取り付け道路が既存の公園に及ぼす影響や、植樹帯の有無による景観の違いなどもVRシミュレーションによって住民目線で体感してもらえるようにした。

BIM/CIMや点群データをVRで柔軟に活用

BIM/CIMや点群データをVRで柔軟に活用

UC-win/Roadの大きな特徴は、直感的な操作性と柔軟な編集機能にある。石塚氏は、「実際に触ってみると、感覚的に操作でき、VRが思いのほか容易に作成可能なことを実感しました。自由な視点で動画が撮れるため、発注者からの細かい要望にも柔軟に応えられます」と評価する。

さらに点群データなども取り込め、BIM/CIM対応になったことでUC-win/Roadのニーズは今後、ますます増えそうだ。

3D CADソフトなどでBIM/CIM系の作業をすることが多い辻澤尚吾氏は、「設計ソフトで3Dモデルを作り、そのままUC-win/Roadに取り込んで自由に編集するといった使い方ができれば、作業効率はいっそう上がりそうです」と、さらなる効率化を目指している。

VRは、単なる視覚化ツールにとどまらない。UC-win/Roadから生まれたWebVRプラットフォーム「F8VPS」ではBIM/CIM対応に加え、メタバースに点群を読み込んで活用できる機能への対応も進んでいる。同社では、UC-win/Roadに加えて、より高度なコミュニケーションツールとしての機能が強化されたWebVRの活用も視野に入れている。

| 【問い合わせ】 | |

| 株式会社フォーラムエイト 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA 棟21F TEL:03-6894-1888 FAX:03-6894-3888 (各営業窓口はこちらをご覧ください) E-mail : forum8@forum8.co.jp |