あおり運転はなぜ起こるのか、医療用大麻やアルコールは運転能力にどう影響するのか。ドライバーの怒りや薬物の影響を、一般の道路や実物のクルマでは実験するのは難しい。こうした問題解決に、フォーラムエイトの3DVRソフト「UC-win/Road」とドライビングシミュレーターが活用されている。運転中の無理な割り込みや、大麻を服用した状態での運転をVRで実車同様に再現し、そのメカニズムを明らかにする実験だ。名古屋大学と豪サンシャイン・コースト大学での研究を紹介しよう。

(注:記事中の組織名や肩書などは取材当時のものです)

第1部 名古屋大学 情報学研究科 川合研究室編

あおり運転を引き起こす怒りのメカニズムとは

名古屋大学 情報学研究科の川合伸幸教授は、心理学の博士号を持ち、ヒトを対象とした認知科学・生理心理学・脳神経科学といった分野の研究を行っている。その研究室で行われているのは、フォーラムエイトの3DVRソフト「UC-win/Road」とドライビングシミュレーター(DS)を活用した、「あおり運転」発生のメカニズム解明だ。

川合教授は2009年から、科学技術振興機構(JST)が実施した研究プロジェクトに参加し、脳や体の状態と感情の状態を研究するグループのリーダーを務めた。

「ちょうどその頃、高速道路でのあおり運転による事故のニュースが話題になり、運転手の怒りの状態を検証できるような技術が必要ではないかという話になりました。そこで、自動車を運転中に怒りはどうして起こるのかを目的として、2014年にフォーラムエイトのUC-win/Roadとドライビングシミュレーターを導入しました」と川合教授は語る。

心理学とドライビングシミュレーターを組み合わせた独創的な研究は、あおり運転の発生メカニズムの解明に大きく寄与している。ドライバーの怒りやストレスの発生プロセスを明らかにし、自動車メーカーとの共同研究へと発展している。

運転中の怒りはなぜ起こるのかを解析

運転中の怒りはなぜ起こるのかを解析

川合教授の研究室は、脳波や心臓循環器系の生理反応を指標として、運転時の心理状態を計測する実験を行ってきた。ヒトに怒りや恐怖をもたらす生理学的基盤の調査では、脳波計や心拍数計測装置を活用して多様なデータを取得してきた。

「運転中にイライラしたり怒ったりする状況として、多くの人がまず思い浮かべるのは渋滞です。UC-win/Roadを使って、運転中に他の車が増えることで渋滞化するシナリオと、車両のエンジン状態が悪化して時速20kmしか出せないシナリオを設定し、ドライバーの反応を比較しました。その結果、高齢者は前者のパターンのように、他の車が増えて思うように進めなくなると、怒りが発生しやすいことがわかりました」と川合教授は説明する。

運転中の高齢者は連続する赤信号に怒りを感じやすいことを、心理実験や脳計測で解明した研究は、NHK番組の「あさイチ」や「ヒューマニエンスQ」でも取り上げられ、広く関心を集めた。川合教授自身がTV出演し、研究室で発見した怒りの抑制方法などを解説した。

テレビ出演から自動車メーカーとの共同研究も

テレビ出演から自動車メーカーとの共同研究も

このテレビ出演を契機に、自動車メーカーも関心を持ち、2022年度から共同研究が本格化した。従来の単独ドライバー実験とは異なり、複数のドライバー間の相互作用を考慮した研究が進められている。

この共同研究では、他のドライバーに運転を邪魔されるといった、ドライバー同士の相互作用に目を向けている。以前の研究で取得した怒りの状態の評価手法に関する特許や、自動車メーカーとの共同研究が評価されたことで、2023年には文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)の受賞にもつながった。

あおり運転のメカニズムを解明する研究では、人間が運転中に直面する環境や状況を細かく設定し、何度も再現しながら比較できることが重要だ。

「人間にとってのイライラ感みたいなものをどのように作るかというのが、実は非常に難しいのです。例えば、車に割り込まれるだけでは怒りは生じません。他の交通状況が合わさってはじめて人間は不快になったり腹立たしく感じたりするのです」と川合教授は言う。

「その点、UC-win/Roadは『こういうときに時にこのタイミングで減速したら後ろの車が近づいて、ここでクラクション 』といった一連の微細な条件をシナリオで書き込むと、必ずその通りに再現されます。こうした再現性は、人間にとっての環境を考える心理学者としては非常にありがたいです」(川合教授)。

川合研究室ではVR技術やシミュレーターを活用した新たな研究対象として車だけでなく飛行機やバイクなど、より多様な乗り物を視野に入れている。

「バイクは体を倒して曲がる特性があり、前庭感覚と視覚情報のズレがVR酔いを引き起こす要因となります。これを解明することで、より快適なVR環境の構築につながる可能性があります」と今後の展望を語った。

第2部 サンシャイン・コースト大学 交通安全研究編

薬物や疲労が運転能力に与える影響を研究

オーストラリア東部のブリスベンの北に位置するサンシャイン・コースト大学で行われている「交通安全研究コラボレーション(Road Safety Research Collaboration)」という研究プロジェクトでは、アルコールや医療用大麻、医薬品、疲労が運転能力に与える影響を研究している。

この研究のリーダーであるサンシャイン・コースト大学准教授のグレゴワール・ラルー(Gregoire Larue)博士は、「これらの要因が運転にどれほどの影響を及ぼすのかについて有効な指標を作ることが、わたしたちの目的です」と語る。

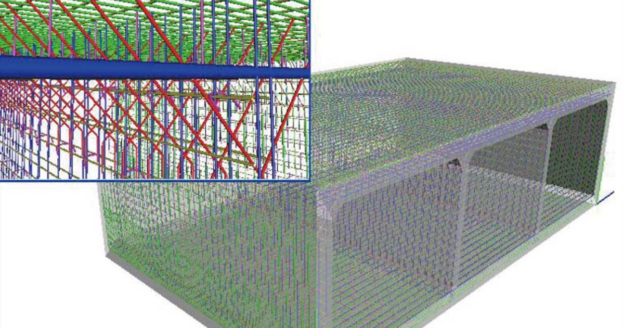

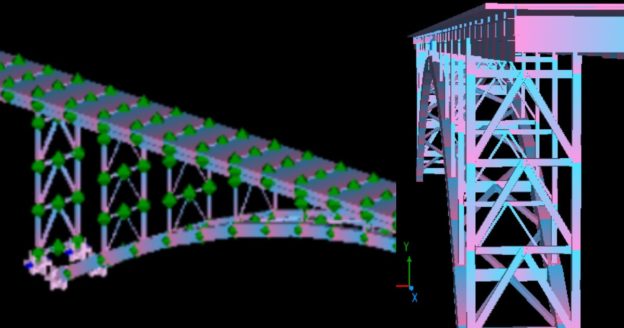

しかし、薬物などが人間の運転能力にどのような影響を与えるのかを、一般道路や実車を使って実験することは、安全上の問題から難しい。そこで導入されたのが、UC-win/Roadのドライビングシミュレーターだ。「時間と場所の制約を受けず、運転シナリオも柔軟に調整可能なUC-win/Road Driving Simは研究に大いに役立っています」とラルー博士は説明する。

世界トップクラスの研究にUC-win/Roadを導入

世界トップクラスの研究にUC-win/Roadを導入

この研究コラボレーションは、サンシャイン・コースト大学とクイーンズランド州の自動車事故保険委員会(Motor Accident Insurance Commission:MAIC)による戦略的パートナーシップのもと、2018年に設立された。大学内のイノベーションセンターを拠点とし、運転に支障をきたす要因に着目した研究で世界トップクラスの成果を生み出している。

同センターがUC-win/Roadを導入したのは2022年。導入の契機となったのは、フォーラムエイトが開催した「アジアオンラインセミナー in

シドニー」に参加したことだった。他社のドライビングシミュレーターは、ユーザー自身でプログラムを書いて組み込む必要があり、研究者にはエンジニア並みの知識や技術が求められた。

「その点、UC-win/Roadのユーザーインターフェースは直感的で、運転シナリオの作成などのプログラミングも比較的簡単に行えます」とラルー博士は語る。

ラルー博士がイノベーションセンターに着任したのはおよそ2年前だった。当時はUC-win/Roadのドライビングシミュレーターを導入した直後で、研究のための環境整備は開発中だった。

「運転シナリオを作成する道路は、大学周辺の高速道路から30kmほどの区間を選びました。道路形状や周辺の標高データを得るため、実際に現地を走行し、ビデオ撮影やGPS座標のデータを取得しました」とラルー博士は振り返る。このデータから、高速道路と市街地の2種類の道路環境をリアルに再現した。

その後も拡大する研究ニーズに対応して追加ライセンスも導入し、現在ではデータ収集用のシミュレーター2台と開発用の1台、合計で3台のUC-win/Road ドライビングシミュレーターライセンスを利用している。

医療用大麻を服用しての運転実験

医療用大麻を服用しての運転実験

この運転シナリオで、まずは正常な状態での運転挙動を基準データとして収集した。つまりアルコールや医薬品、疲労などの運転阻害要因を持たない人々のデータで、比較の基準値となるものだ。

続いてラルー博士は医療用大麻を服用した状態での運転データを取得した。オーストラリアでは、医師による処方箋があれば医療用大麻を使用することができるが、服用した状態での運転は法律で固く禁じられている。しかし、車社会のオーストラリアでは、これを問題視する声が大きくなっているからだ。

「医療用大麻は運転能力に影響を及ぼすので、法律的には体内に成分が残っている間は一切運転することができません。その一方で、運転能力の低下が認められない人たちには運転を許可するルールも必要です。どの程度であれば安全な運転が可能か、その指標を作成するために、これらの研究を続けています」とラルー博士は言う。

被験者には、使用する医療用大麻の分量を変えて、4パターンの異なる条件下でドライビングシミュレーターを運転してもらい、医療用大麻による影響を検証した。

「被験者が実験に慣れてしまうと、発生するイベントやタイミングを予測ができるようになるので、シナリオに細かいバリエーションを作り、スタート地点やイベントの発生場所、タイミングなどを様々に変えることが重要です。こうして正確なデータを収集できるようにしています」(ラルー博士)。

運転免許の実技試験もUC-win/Roadで再現

運転免許の実技試験もUC-win/Roadで再現

高速道路環境では、速度を頻繁に変更しながら走る先行車両との車間距離を保てるかどうかを測定したり、緊急停止が必要なイベントを用意して急ブレーキもしくは車線変更の判断が適切にできるかどうかを見たりと、被験者の運転能力を計測するシナリオを作成した。UC-win/Roadのログ出力プラグインを利用して、被験者のアクセル、ブレーキ、ハンドル操作などの運転挙動を収集している。

一方、市街地の運転環境では、現地で行われている運転免許の実技試験の内容を正確に再現した。道路標識や信号、バス停、建物の種類や高さなどを現実そのままに構築した街の中を走る20分程度のコースとなっている。さまざまな種類の信号や、環状交差点の「ラウンドアバウト」を設置し、自転車や歩行者への対応などの測定を行った。

生体計測デバイスとの連携で広がる研究テーマ

生体計測デバイスとの連携で広がる研究テーマ

UC-win/Roadは他の生体計測デバイスと連携しやすく、データ収集の拡張性も高い。「視線追跡デバイスや脳波測定機器と連携できるため、従来のドライビングシミュレーターでは取得が難しかったデータも取得できるようになりました。この柔軟性が、より精度の高い研究を可能にしています」とラルー博士は強調する。

次の研究プロジェクトでは、ドライバーの視線を計測する「アイトラッカー」を導入し、飲酒運転の研究に使用する予定とのこと。

「UC-win/Roadの活用で、今後のこういった研究がさらに発展することを期待しています」とラルー博士は語った。

| 【問い合わせ】 | |

| 株式会社フォーラムエイト

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA 棟21F |