前田建設工業や奥村組土木興業では、工事に伴う交通規制や工事関係車両の増加による交通渋滞などの影響を最小限にとどめるため、フォーラムエイトの3DリアルタイムVRソフトウエア「UC-win/Road」で交通シミュレーションを行っている。その強みは、道路や交通流を3Dに時間軸を加えた4Dでデジタルツイン化し、渋滞状況の変化などを視覚的かつ定量的に評価できることだ。両社の取り組みを紹介しよう。

(注:記事中の組織名や肩書などは取材当時のものです)

第1部 前田建設工業編

UC-win/Roadをトンネル現場の土砂運搬計画にも活用

前田建設工業 土木事業本部土木技術部ICT推進グループは、ICTの適用による生産性向上と全体最適化を目指している。そのリーダーである工藤新一氏は、「どのようなICTツールでも適用できるわけではなく、実際に試してみて初めて価値がわかる」と強調する。万能なツールは存在しないため、現場ごとに最適な選択を行い、徹底的な実用性の検証を重ねた上で導入するスタンスだ。

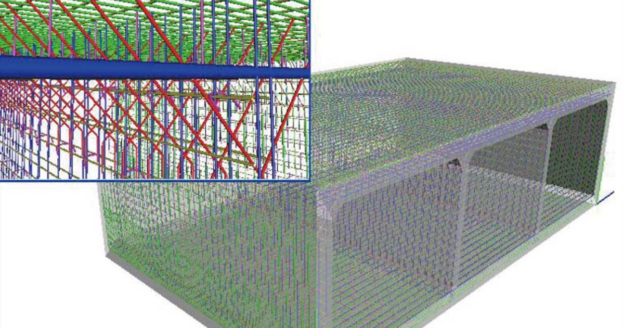

同社は長年にわたり、フォーラムエイトの構造解析ソフト「UC-1シリーズ」や「Engineer’s Studio」、そして3DリアルタイムVRソフトウエア「UC-win/Road」を活用してきた。

最近は、これらツールを高度に活用し、複雑な建設プロジェクトにおける交通規制や土砂運搬計画に活用している。

交通シミュレーションで警察との調整も円滑に

交通シミュレーションで警察との調整も円滑に

UC-win/Roadを実務に初めて適用したのは2018年、道路改良工事における交通規制プロジェクトだ。このプロジェクトでは、交通規制による車線減少や渋滞状況を3DVRで可視化し、赤信号時の交通渋滞などをシミュレーションし、ドライバーや歩行者からの視認性を高めた。その結果、発注者との協議も円滑に行うことができた。

このツールの強みは、視覚的、直感的に情報提供が行えることだ。従来の紙資料では伝えにくかった交通規制の内容を細部まで具体的に表現できたため、協議でも説得力が高まり、合意形成を迅速化した。

また、シミュレーション結果を基に、最適な規制案を検討し、現場の状況に応じた柔軟な対応が可能となった。

この成果を受けて、同グループはUC-win/Roadの活用を他の現場にも水平展開した。2021年には、トンネル工事の土砂運搬計画においても同ツールを使用し、運搬ルートの条件を反映したシミュレーションを行った。

ここでも、ルート上の地形や交通状況を忠実に再現し、建設発生土を運ぶダンプトラックの最適な台数や走行スケジュールを導き出すことに成功。結果的に、コスト削減と運搬効率の向上を両立させたのだ。

さらに現場では実際の交通状態を追跡調査し、シミュレーションとの整合性も精査した。

このほか東北地方での復旧工事でもUC-win/Roadを活用し、ICTツールとして用途の幅が広がりつつある。

全体最適化を目指して社内外連携

全体最適化を目指して社内外連携

ICTの導入を成功させるためには、プロジェクト関係者全体の理解と協力が不可欠だ。同グループは、発注者や協力会社との連携を重視し、データやシステムを共有することで、双方が効率化を高める「全体最適化」を図っている。

そのため社内だけでなく、社外の情報リテラシー向上にも努めている。工藤氏は、「UC-win/Roadがプロジェクト関係者の間で広く認知され、基礎的な使い方が理解されることで、さらなる活用が期待できる」と語る。

同社ICT推進グループは、UC-win/Roadや他のICTツールの導入と活用によって、土木部門や現場の課題を解決し、生産性向上や価値創造の実現によって、新たな可能性を切り開いている。

第2部 奥村組土木興業編

UC-win/Roadで渋滞シミュレーションをDX化

奥村組土木興業 環境開発本部技術部の「DX推進グループ」は、建設業界におけるICTの活用と技術革新をけん引している。

2021年に設立された同グループの使命は、既存の技術を積極的に活用し、現場のニーズに即したソリューションを迅速に提供することだ。この取り組みの一環として、「UC-win/Road」を導入し、渋滞シミュレーションを活用した新たな取り組みを展開している。

そのきっかけは、公共工事の現場からの具体的なニーズが寄せられたことだった。2021年10月、ある現場所長から「ダンプの渋滞シミュレーションができないか」との相談を受けた。

この公共工事現場では、ダンプ車両が交差点を通過する際に信号待ち時間が長引き、渋滞が発生することが問題となっていたのだ。

その際、DX推進グループのメンバーの脳裏に浮かんだのが、同年5月に幕張メッセで開催された「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」で「UC-win/Road」に初めて触れたことだった。

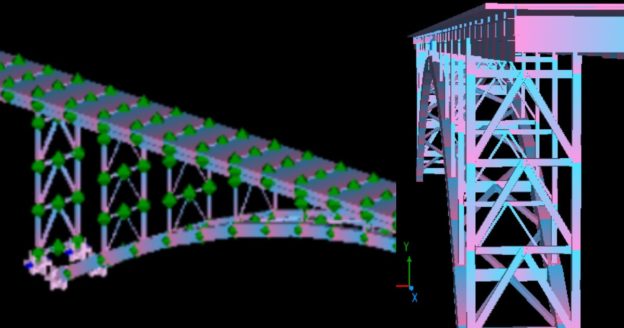

3DリアルタイムVRソフトウエアとしての機能だけでなく、現実の交通流を忠実に再現でき、ドライバー視点でクルマが詰まっていくシーンなどの渋滞状況がリアルに再現され、その状況を定量化して評価できる機能に注目したのだ。特にAI(人工知能)技術を活用した交通量計測ツールとの連携が可能である点が大きな決め手となり、導入を決めた。

AIでリアルな交通量を計測し渋滞長を予測

AIでリアルな交通量を計測し渋滞長を予測

同グループはまず、AIによる動画解析によって交通量を自動計測するツールとして「TrafficAI」を選んだ。動画から車両の台数や移動速度を精密に把握できるこのツールで、現場周辺の交通量調査に活用した。

そして2021年12月には、計測データを「UC-win/Road」に入力し、現地道路のモデリングを開始。できる限り実際の交通流を再現することを目指して、複数のシミュレーションパターンを検討した。

翌2022年1月から2月には、モデルを修正し、シミュレーションパターンや定量評価方法の検討・見直し、発注者への説明を行った。

そして3月には(1)UC-win/Roadのシミュレーションログを解析し信号待ち台数を定量化する手法、(2)その定量化結果から信号待ち長やアイドリング時の二酸化炭素(CO2)排出量を算出する手法、(3)上記の手法によるダンプ台数の増減が信号待ち台数と長さ、CO2排出量に与える影響の把握、を実現する独自の渋滞シミュレーション手法を開発した。その結果に基づき、発注者への最終報告を行った。

ダンプ車両の走行間隔を数分単位で変化させ、その影響を明確に示し、発注者に説明した。さらに、信号待ち時間の短縮がアイドリング時のCO2排出量の削減にもつながることを定量的に示した。これらの説明は発注者からも高い評価を得た。

VRで建設業の様々なDXを実現

VRで建設業の様々なDXを実現

これらの取り組みは、理論的な分析だけに終始することなく、現場の実務で具体的な計画として活用された。視覚的な渋滞シミュレーションは協議の場でも説得力を持ち、発注者や住民とのコミュニケーションも円滑に進めることができた。

同社では従来からタブレットによるMR(複合現実)技術を用いた渋滞シミュレーションを行っていたが、実際の運転シーンを体験するような臨場感に欠けていた。

その点、UC-win/Roadによるシミュレーションは、運転者視点での標識の見え方がわかるため、視認性を高める標識の種類や設置方法の協議でも活用できそうだ。

同グループは「迅速性」を重視し、既存技術の組み合わせによる効果的な問題解決を目指している。藤森部長は日ごろから現場の課題に目を配り、蓄積した知見や情報の引き出しを探り、技術部内のエキスパートに相談して具体化を図ることを心掛けている。

UC-win/Roadを活用した革新的な事例は、単なる渋滞シミュレーションにとどまらない。これからも奥村組土木興業における様々な分野のDX実現を後押ししていきそうだ。

| 【問い合わせ】 | |

| 株式会社フォーラムエイト

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA 棟21F |