管理人のイエイリです。

日本建築家協会(JIA)は7月19日、「BIMガイドライン」(PDF)をホームページで公開しました。JIA本部のIPDワーキンググループ(IPD-WG)が、2007年ころから設計者としてBIMにどのように取り組んで行くべきかについて検討を重ねた結果をまとめた集大成といってもいいでしょう。

IPD-WGの主査を務める藤沼傑氏らは、BIMで盛り上がる2007年のAIA(アメリカ建築家協会)の全米大会に参加した後、JIAでBIMに関するシンポジウムを開くなど、議論を深めてきました。

|

|

| JIAが公表した「BIMガイドライン」(左)と“日本のBIM元年”といわれる2009年2月18日にJIAが開催したシンポジウム「JIAはインテグレーテッドプラクティスをどう捉えるべきか」で講演する藤沼傑氏(右)(資料:JIA、写真:家入龍太) | |

このBIMガイドラインを先日、じっくりと読んでみました。その内容は、BIMソフトの操作方法やモデル化のマニュアルといったものではなく、BIMを使って建築プロジェクトを進めていくための組織や手順、データ交換などの考え方やワークフローを解説しています。

設計者のほか、建築主やゼネコン、サブコン、メーカーなどが一つのチームとして協力し合いながら建築プロジェクトを進めていく「インテグレーテッド・プロジェクト・デリバリー(IPD)」という手法に基づき、その中で各メンバーが負うべき役割と責任が立体的に描かれているのです。建築主や建設会社、メーカーの人も自分たちがBIMのワークフローの中でどう行動するべきかがよく分かります。

このガイドラインの大きな特徴としては、設計者の職能を

施工計画まで拡張する

という大胆な構想が描かれていることです。

まえがきでも、「BIM 活用による本当の効果は工事費の削減、品質の向上、工期短縮にあると言われますが、この効果は、設計者が建設計画にも業務を拡大し、コストや施工の情報を取り入れた設計を行うことで初めて可能となる」としています。

これまでのように、設計が終わったら後は建設会社に任せておけば、適切な値段、品質、約束した工期で完成させてくれるという考え方から脱却し、BIM導入を機に設計者も施工段階に踏み込んだ業務へ進むことを提案したものと言えるでしょう。

例えば、詳細設計では、「設計者は、統合モデルにより、調整が完了していること、サイトもしくは工場でのプレファブ化・複合化の結果、全ての矛盾、干渉、納まり、施工困難、維持管理困難に関わる問題が解決されていることを検証します」としています。

これこそ、建設会社が工事着手前に「総合図」を書いて意匠、構造、設備の干渉をチェックし、施工可能性を検討する作業と、ほぼ同じものではないでしょうか。

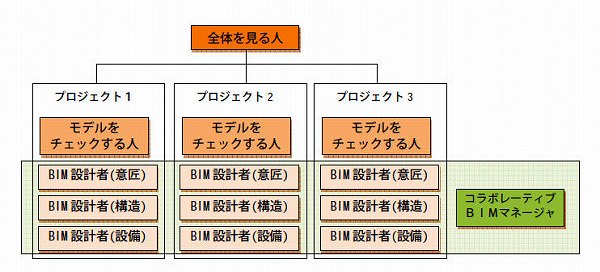

また、BIMを使った業務で必要になるといわれる「BIMマネージャー」については、全体を見る「BIMプロジェクト管理者」、会社間のデータ受け渡しを調整する「コラボレーティブBIMマネージャ」、プロジェクトごとにモデルをチェックする「コラボレーティブBIMマネージャ」に分けて役割と責任を定義しています。

|

| 様々なBIMマネージャーと組織上の位置づけ(資料:「JIA BIMガイドライン」より) |

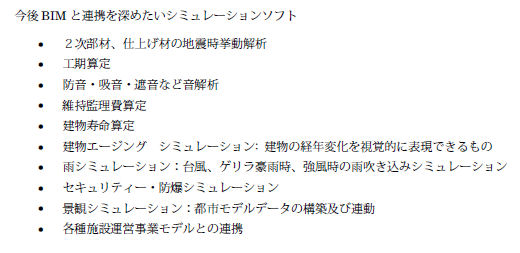

面白いと思ったのは、「今後、BIMと連携を深めたいシミュレーションソフト」という部分です。

東日本大震災で天井部材があちこちの建物で被害を受けた経験からか、「2次部材、仕上げ材の地震時挙動解析」やライフサイクルコストを設計者として把握するための「維持管理費算定」などのほか、

ナ、ナ、ナ、ナント、

建物の経年変化を視覚的

に表示現できる「建物エージング」という画期的な提案もありました。

こんなソフトができると、「年月とともに深みを増してくる建築の姿」を事前にシミュレーションでき、設計はいっそう面白くなりそうですね。

|

| (資料:「JIA BIMガイドライン」より) |

このBIMガイドラインにはJIAとしてBIMをポジティブにとらえ、BIMによって設計者の役割を進化させようという前向きなメッセージが込められていますと思いました。私として重要と感じたポイントが5つほどありますが、その内容は来週の日経BP社「ケンプラッツ」の「イエイリ建設IT戦略」(8/1公開予定)のコーナーで発表します。お楽しみに!