管理人のイエイリです。

2024年3月22日、設備工事大手の高砂熱学工業と、建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進するArent(本社:東京都中央区)は記者会見を行い、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を中核とした業務プラットフォーム「PLANETS」を共同開発し、運用を始めたことを発表しました。

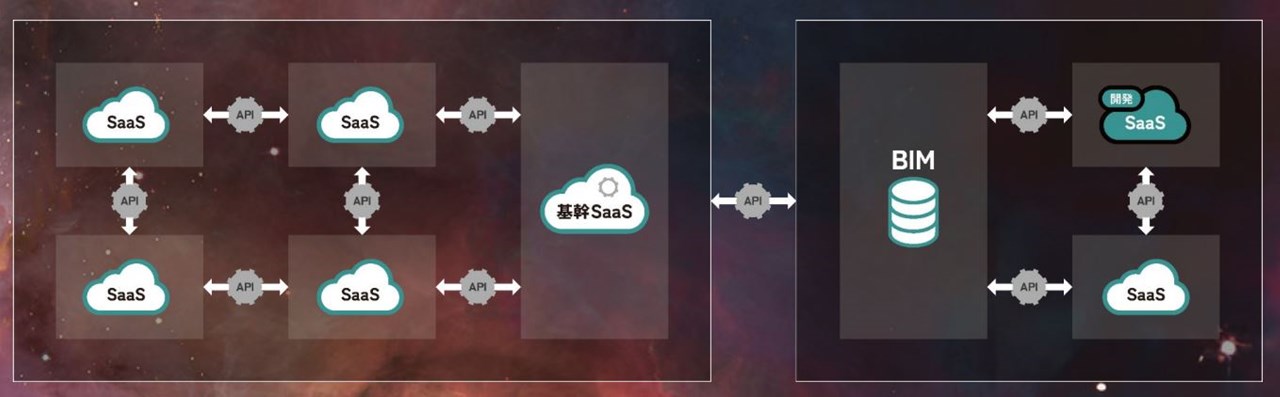

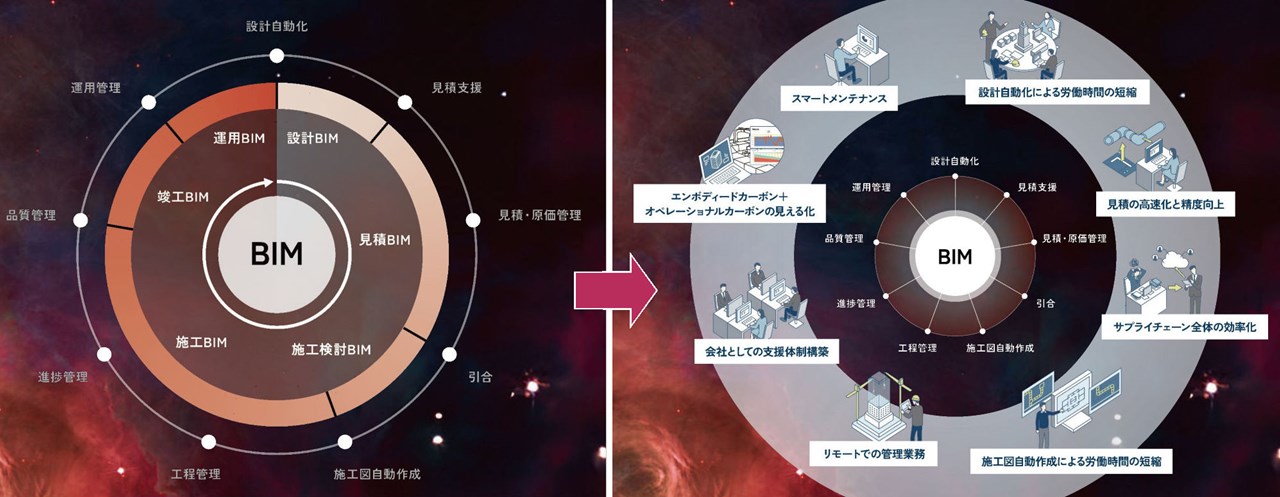

BIMを中核とした業務プラットフォーム「PLANETS」の概念図。BIMをベースとした9つのSaaSシステム(左)を中核として、設計から施工、メンテナンスまでの一連の業務プロセス全体をデジタル化する(右)

高砂熱学工業 と言えばBIMやプレハブ化を駆使した生産拠点「T-Base」を開設するなど、DX戦略に取り組んでいます。(2021年12月24日、2022年5月13日、2022年6月29日の当ブログ参照)

一方、Arentは干渉のない配管や配筋のBIMモデルを“爆速”で自動作成する「LightningBIM」シリーズの開発で知られ、株式市場でも高く評価されています。(2022年5月9日、2022年8月17日、2023年3月30日の当ブログ参照)

パワフルにBIMによる建設DXを推進する両社がコラボした今回の「PLANTES」の大きな特長は、

ナ、ナ、ナ、ナント、

BIM生成の自動化

にあったのです。(高砂熱学工業、Arentのプレスリリースはこちら)

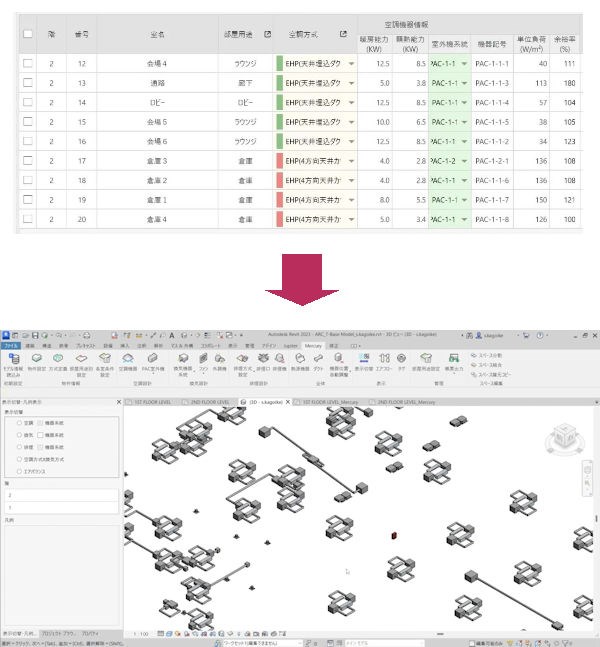

例えば、基本設計では設定した条件や建物の意匠BIMモデルから、部屋の大きさなどを取得して空調機器の能力を自動敵に選定し最適な位置に配置します。

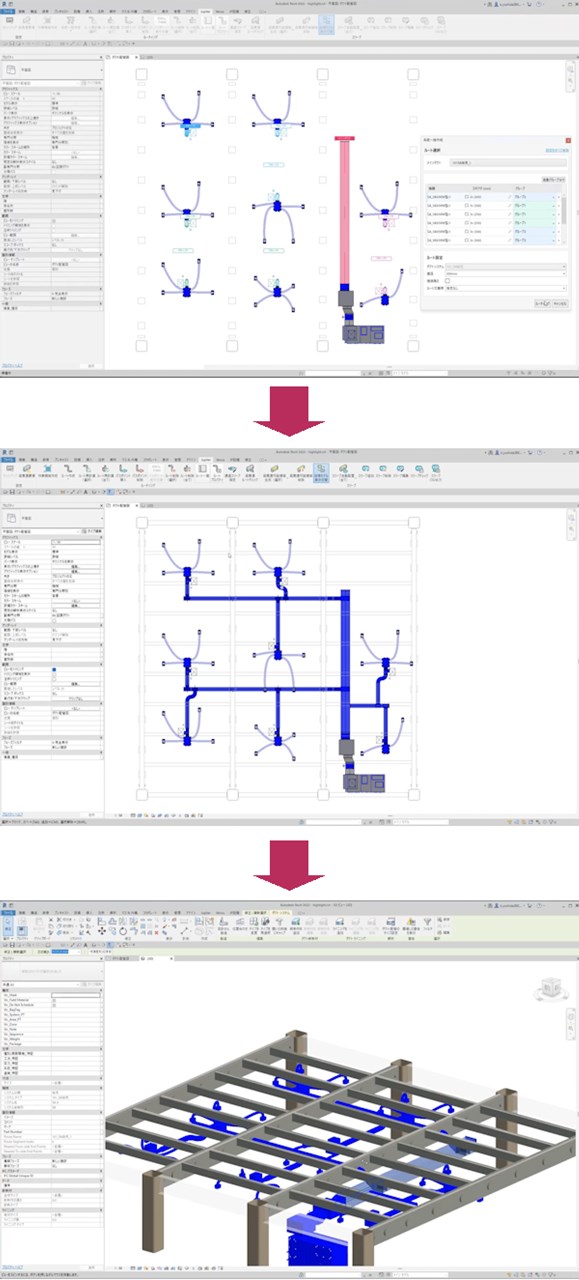

また施工図の作成では、障害物を避けるようにダクト経路を自動作図し、鉄骨を貫通する部分のスリーブを自動配置します。

BIMモデルから積算情報を取得して見積もりや原価管理を行ったり、BIMモデルと歩掛情報をもとに工程管理を行ったりすることもできます。

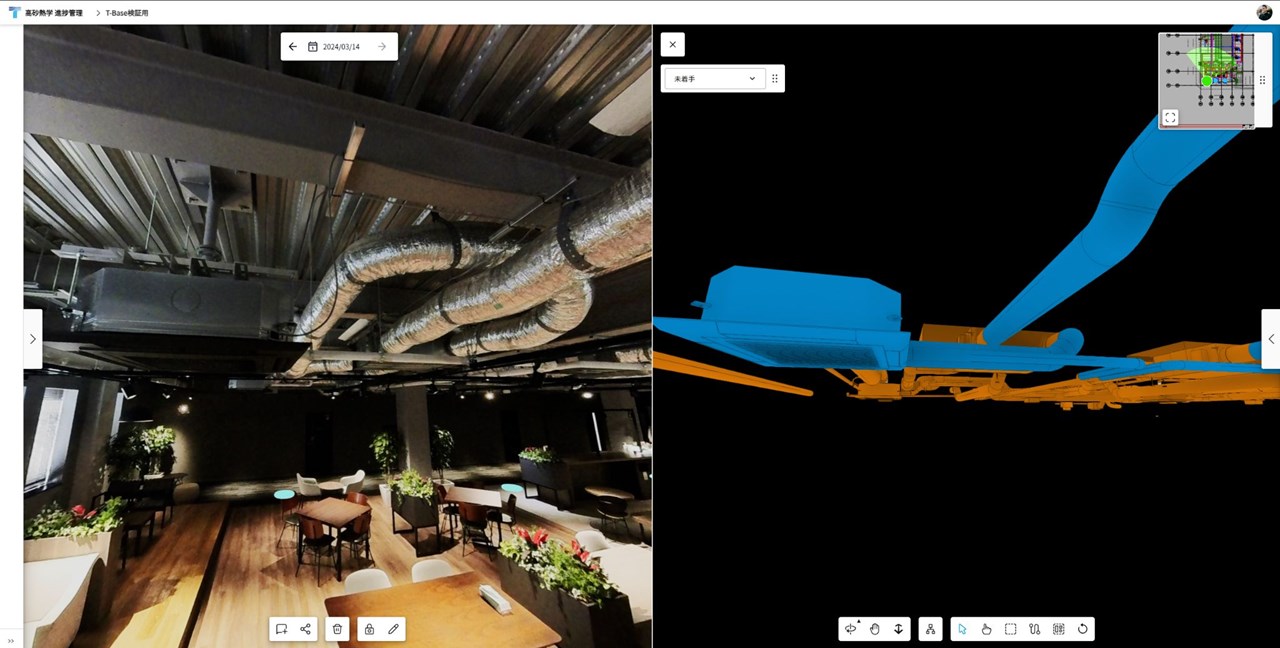

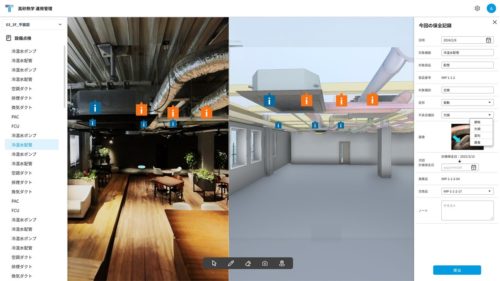

このほか、360度画像とBIMモデルを使って進ちょく管理のリモート化や、運用管理や中長期計画、資産管理などへの活用、APIによる基幹SaaSシステムとBIMの連携も行います。

そして、将来的にはBIMと業務のデータを蓄積し、

AIを活用

することで、より高度なDXに進化させることも目指しています。

最近のBIMの動向としては、BIMデータの3Dモデルと属性情報をそれぞれ独立して扱えるようにした上で統合管理する手法が目立っています。

例えば、竹中工務店が開発した「設計BIMツール」や、大林組が開発した「建設PLMシステム」などです。

今回、高砂熱学工業とArentが開発した「PLANETS」も、3Dモデルと属性情報を独立して扱い、様々な業務に活用しやすくしたものと言えるでしょう。

さらに、BIMモデル作成の自動化やAI(人工知能)の導入も視野に入れて、「手作業のBIM」から「自動化のBIM」へと、大幅な生産性向上や業務プロセスの革新を狙っているところが、これからのBIMの方向性を示しているようです。