管理人のイエイリです。

“BIM界の48時間耐久レース”として定着したBIM仮想コンペ「Build Live」シリーズは、学生チームの場合、96時間という短時間で作品を設計しなければなりません。

それとは逆に5月から10月という、約半年間にもわたる長丁場で行われているのが、フォーラムエイト主催の「Virtual Design World Cup 第2回 学生BIM&VRデザインコンテスト オン クラウド」です。

このコンテストは、その名の通り、BIMとVR(仮想現実)を駆使して、先進の建築土木デザインを競うものです。今回の課題は、

ナ、ナ、ナ、ナント、

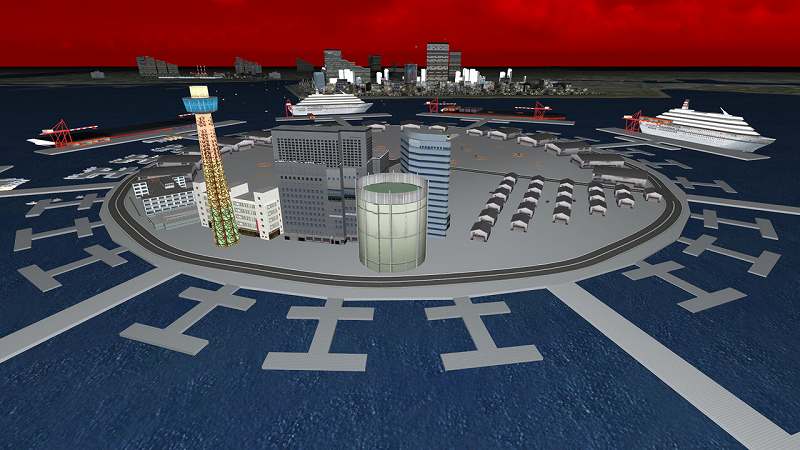

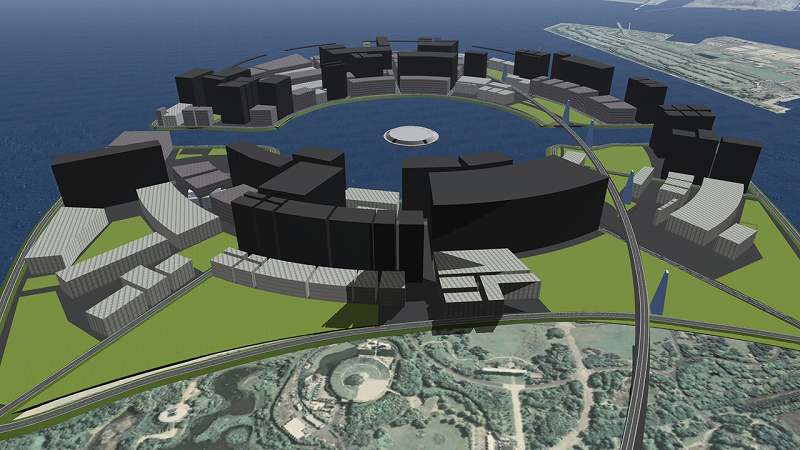

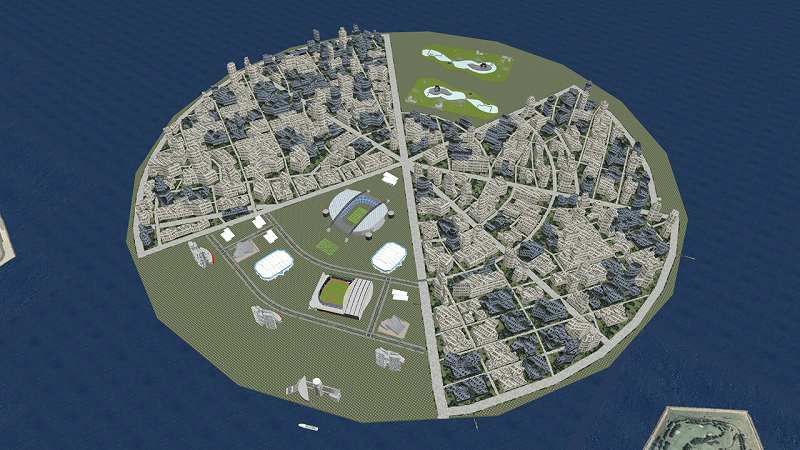

海上都市のサステナブル

デザイン、という壮大なものでした。

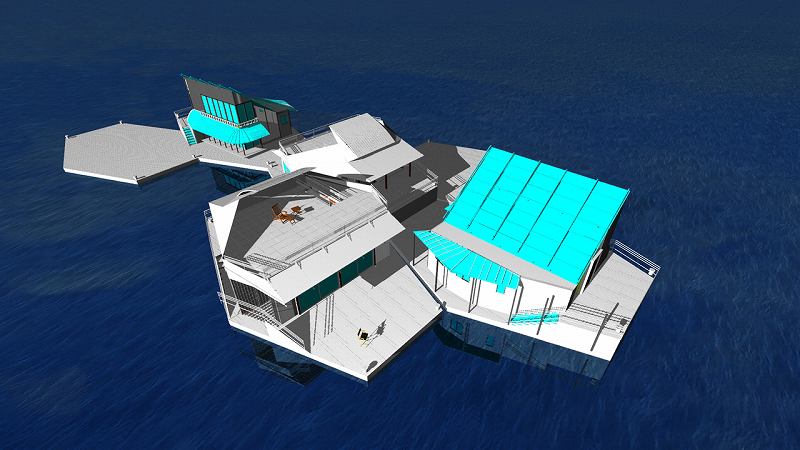

応募作品課題は、「津波・災害を克服して新たな居住可能性を海上に求め、安全・快適かつサステナブルに水辺に住まう『海上都市』への取り組みを課題とする。東京、大阪(神戸)、福岡の各対象エリアに、レクリエーションと居住の機能を備えた人工島を想定し、提案をVRで表現する」となっています。

「『生物多様性』をキーワードとして意識し、人工島によって新しい自然を創り出すことを目指す。具体的には、人工島の場所や形をどのように決定するか、また、道路の通し方、島へのアプローチ、自給自足も含め、エネルギー・水・電気などのインフラ調達も提案のポイントとする」としています。

学生チームがこの難題に立ち向かい、数週間から数カ月を費やして応募した9作品が、このほどフォーラムエイトのウェブサイト上で公開されました。

完全な浮体構造にしたものや自然に配慮した埋め立て地、海上の防災拠点など、学生らしい作品が集まりました。

そして、現在、審査委員会メンバーは、これらの作品に対する評価の真っ最中です。といっても、メンバーには日本人のほか、ハーバード大学の准教授までいますので、1つの会議室に集まって議論するのはなかなか難しいのが実情です。

| 審査委員会(敬称略) |

|

池田 靖史(実行委員長、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授/IKDS代表) 花村 義久(NPO シビルまちづくりステーション 理事長、建設系NPO連絡協議会 代表) 吉川 弘道(東京都市大学 工学部 都市工学科 災害軽減工学研究室 教授) Kostas Terzidis(ハーバード大学 准教授) 福田 知弘(大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 准教授) 山梨 知彦(日建設計 執行役員 設計担当) 家入 龍太(イエイリ・ラボ代表) フォーラムエイト |

そこで、これらの作品を評価するのに使われているのが、フォーラムエイトが誇る

「VR-CLOUD」システム

なのです。

VR-CLOUDとは、文字通りクラウド上で動くバーチャルリアリティー(VR)システムで、普通のウェブブラウザーでVRを扱えるようにしたものです。各作品にログインし、1回2分間の「操作権」を獲得して、作品のあちこちを移動しながら確認することができます。そして、気になる部分には、作品上にコメントのアイコンを付け、そこに英語で意見や疑問点などを書き込めるようになっています。ちなみに、私も審査員を務めさせていただいております。

|

|

VR-CLOUDで審査中の画面。下にある矢印キーでVR空間中を自由に移動し、視点や角度を変えてチェックできる(資料:フォーラムエイト) |

VRといえばハイスペックなコンピューターで巨大なデータを扱うものという固定観念がありましたが、VR-CLOUDを使うことで出張中でも普通のノートパソコンでVR作品をすみずみまでチェックすることができます。一般の皆さんも、これらの作品をVR-CLOUDで見られるようになっていますので、ご興味のあるかたはここの解説を読んで試してくださいね。

審査結果は、11月21日の午後、東京の品川コクヨホールで開催される「第2回 学生BIM&VRデザインコンテスト 表彰式」で発表されます。司会にはテレビのバラエティー番組でレポーターを務める阿部祐二さんを起用します。

また、火災解析や避難解析の権威である英国グリニッジ大学のエド・ガリア教授や、国産3次元CADエンジンを開発したことで話題の関西大学の田中成典教授による特別講演も行われます。豪華な表彰式になりそうですね。