管理人のイエイリです。

鉄道の保線作業と言えば、線路脇を歩きながらレールやマクラギ、ジョイント部分などを一つひとつ、目視で確かめる地道な作業をイメージします。

ところが少子高齢化による生産年齢人口が減少しつつあるいま、保線作業もICT(情報通信技術)が導入され、省人化が図られつつあります。

東日本旅客鉄道(JR東日本)はこのほど、線路の状態を監視できる「線路設備モニタリング装置」を実用化しました。

ナ、ナ、ナ、ナント、

営業列車の床下に搭載

し、走りながら線路の異常を発見できるのです。

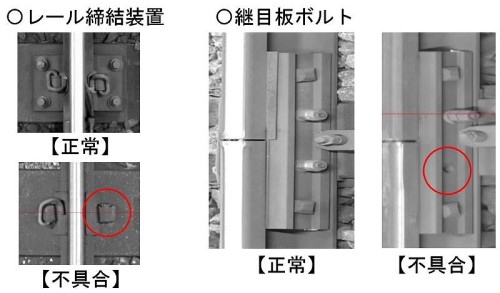

この装置は線路のゆがみを測定する「軌道変位モニタリング装置」と、レール間のジョイント(継ぎ目板ボルト)や枕木とレールを固定するレール締結装置の状態を撮影する「軌道材料モニタリング装置」からなります。

軌道変位モニタリング装置は、レールにレーザー光を照射して、レール頂部や側面の長さの凹凸やレール間隔、左右レールの長さの差を図ります。

鉄道総合技術研究所が開発した技術を改良・小型化し、営業車両の床下に搭載できるようにしました。無人で測定できるほか、測定したデータの中からノイズが少ない高品質のデータを選ぶ技術も確立したそうです。

また、軌道材料モニタリング装置は距離を測定できる「プロファイルカメラ」と、画像の濃淡がわかる「ラインセンサーカメラ」を搭載し、在来線の最高速度である時速130キロで走行しながら、マクラギ1本1本の状態を確認できる画像を撮影できます。

膨大な数のレール締結装置や継ぎ目板ボルトの画像から、

不具合を自動判定

することができるのです。

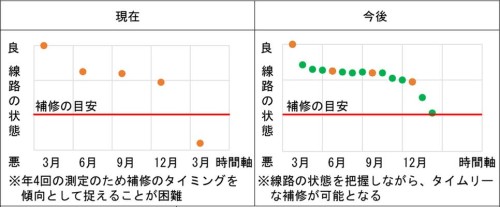

軌道の変位については、これまでは年に4回の頻度で計測していたので、線路のゆがみが大きくなったことを把握し、補修するのにタイムラグが発生することがありました。

それが、このシステムを使うことで、線路の状態を連続的に把握しながらベストなタイミングで補修する「CBM(Condition Based Maintenance:状態基準保全)」方式の保線が導入できるようになります。

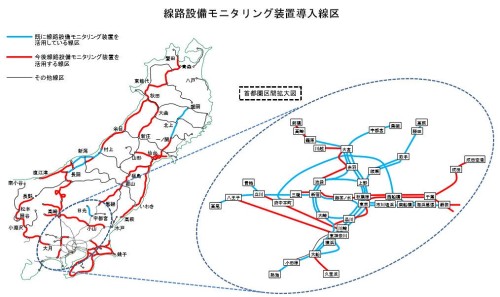

JR東日本ではこの装置を2020年度末までに50線区に導入し、同社の線路延長の約70%をカバーできるようにする方針です。

まさに保線業務をIoT(モノのインターネット)化するシステムですね。CBM方式による管理が普及すると、状態が悪くなりすぎないうちに補修することで電車の乗り心地を確保できる一方、早すぎる補修を防ぐことで保線コストも従来より少なくできそうですね。