管理人のイエイリです。

ここ数年、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデルを使って建築確認申請を行う取り組みがなされています。

しかし、実際の法適合の審査となると、BIMモデルのデータは参考程度で、審査自体は出力された2次元図面で行われるのが実情でした。

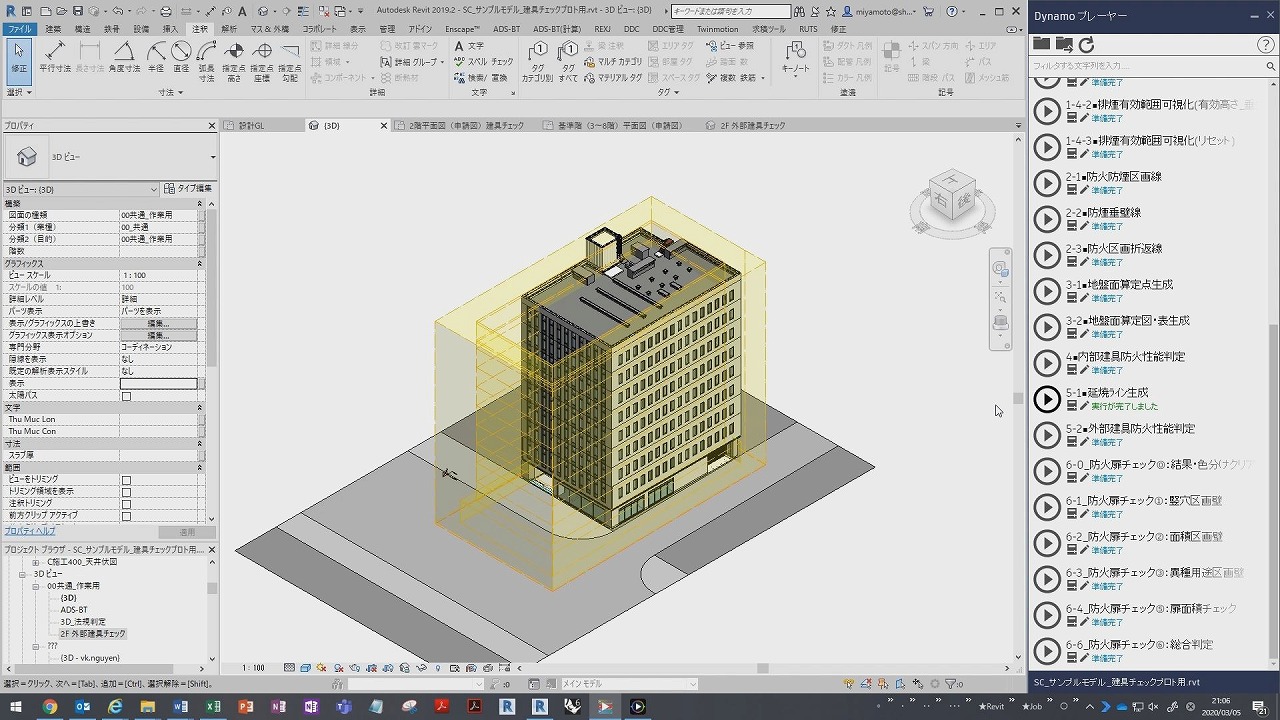

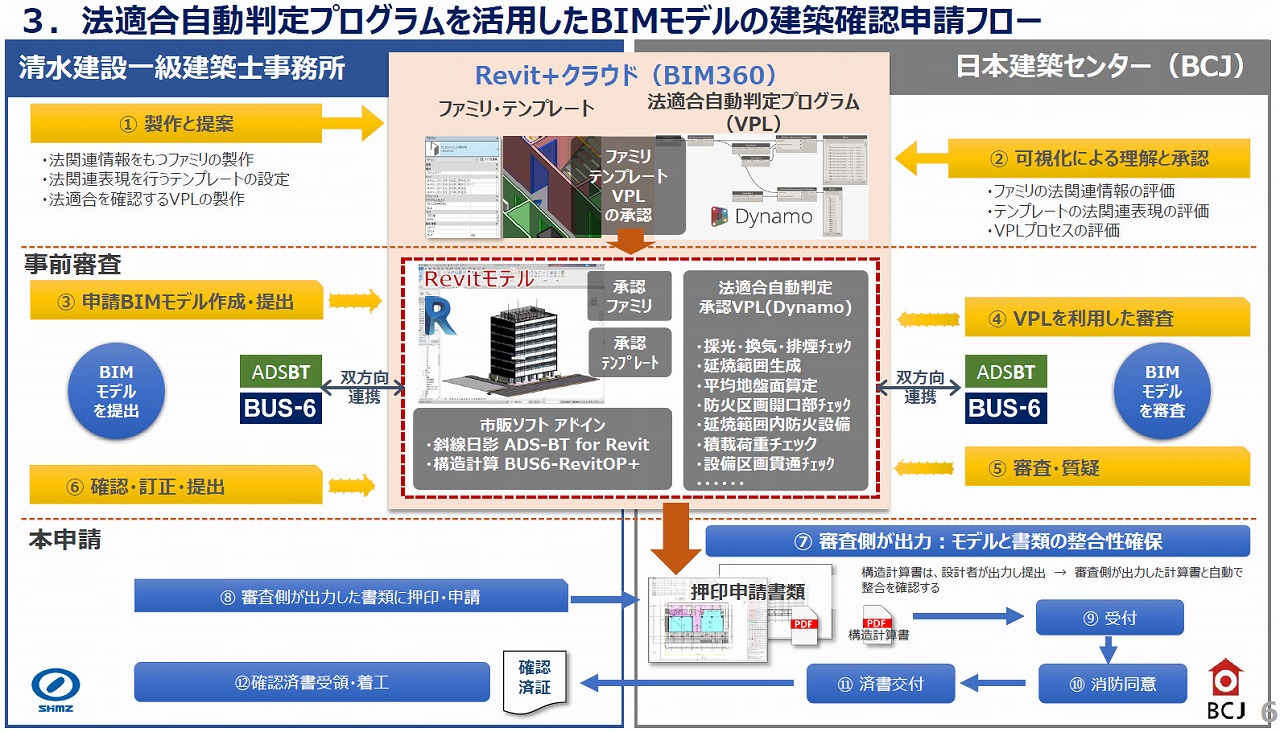

そこで清水建設と指定確認審査機関である日本建築センターはこのほど、オートデスクのBIMソフト「Revit」で作成したBIMモデルを使って、審査するシステムを共同開発したことを2020年3月24日に発表しました。

2020年3月24日、東京・京橋の清水建設本社で行われた記者会見。左から日本建築センター確認審査部専門部長の鈴木丞治氏、同・理事の今村芳恵氏、清水建設設計本部 本部長の大西正修氏、清水建設デジタルデザインセンター所長の上田淳氏(写真:家入龍太)

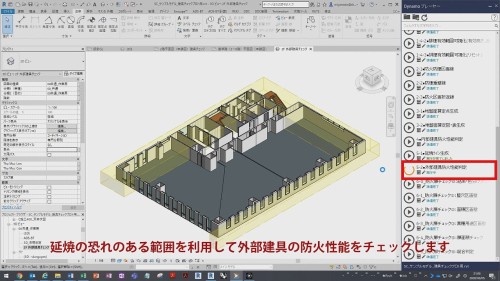

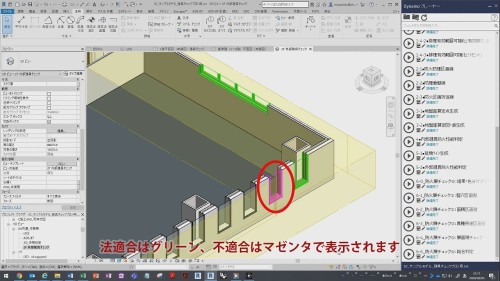

例えば、防火設備の法適合審査を行うときは、Revitの画面上で審査用のプログラムを起動すると「延焼の恐れがある範囲」が作成され、外部建具の防火性能を自動判定し、

ナ、ナ、ナ、ナント、

法適合を色分け表示

してくれるのです。

このシステムは、(1)BIMオブジェクト(ファミリ)の属性情報に法関連情報を入力した「BCJ承認ファミリ」、(2)審査画面や確認申請図書を見る「BCJ承認テンプレート」、そして(3)BIMモデルの情報から法適合を自動判定する「BCJ承認プログラム」(VPL)からなります。

これらは清水建設が日本建築センターと協議、検討しながら約6カ月かけて開発したとのことです。

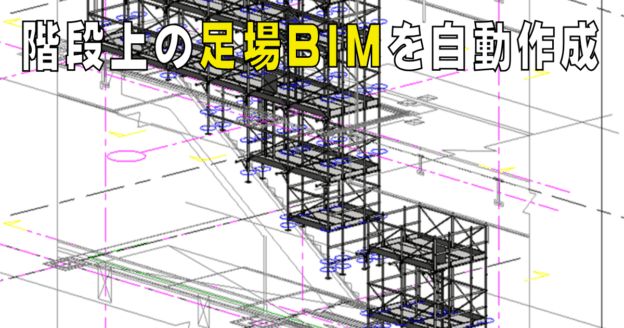

法適合を行うVPLは、RevitのアドインソフトDynamoを使って開発しました。既に「平均地盤面算定」、「防火区画の開口部性能判定」、「延焼範囲内の開口部性能判定」、「排煙チェックツールの改善」が開発済みです。

今後、「面積算定(求積図・面積表)、「防火区画のダクト貫通部判定」、「非常照明有効範囲自動表示」、「避雷保護確認」も開発します。

では、このシステムを使うと法適合審査がどれだけ自動化されるのでしょうか。実際に動画で見てみましょう。

「延焼範囲内の開口部性能判定」用VPL。延焼の恐れの範囲生成と範囲内の防火設備判定を行う

「防火区画の開口部性能判定」用VPL。防火区画に設置された開口部防火性能を判定する

「排煙チェックツールの改善」用VPL。自然排煙設備の判定

「防火区画のダクト貫通部判定」用VPL。防火区画貫通部のダンパー設置状況の判定

BIMモデルを使いことで、それぞれの判定が自動化され、大幅にスピードアップされそうですね。

今後、様々な法適合自動判定プログラムが整備・承認され、審査機関がBIMの扱いに慣れれば、審査期間は

最大半分まで短縮

される見込みです。

今後、清水建設と日本建築センターは、床面積約8000m2、8階建て程度の実物件で、今回開発したシステムを使って、建築確認申請の業務を試行する予定です。

BIMによる建築確認申請を長年、研究してきた建築研究所の武藤正樹上席研究員は、このシステムについて「今はRevitや清水建設のデータベースを使ったクローズドな環境で開発されているが、現実解が見えるようになったのは、非常に重要。IFCモデルの自動審査に向け、的を射た流れである」と評価しています。

清水建設と日本建築センターは、全国の主要な確認検査機関に、このシステムの採用を提案していく考えです。

いよいよ、日本でもBIMモデルを使った建築確認申請の本格採用に向けた動きが始まったようですね。