管理人のイエイリです。

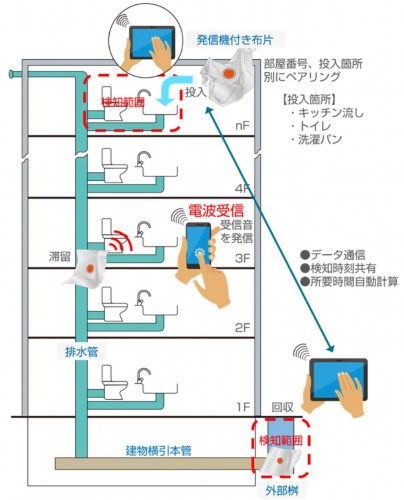

集合住宅の工事が完成したとき、トイレやキッチンなどからの配水管が設計通りにつながっているか、排水勾配に不具合がないかなどを確かめるため、「通水検査」が行われます。

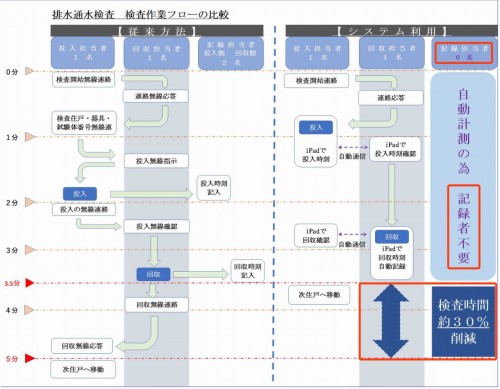

これまでは、番号が書かれたタオルやボールなど試験体をトイレやキッチンなどの排水箇所から投入し、最終排水ますなどに試験体が到着するに流れ着くまでの時間を、投入場所と到着場所にいる計4人の担当者が無線で連絡を取り合いながら記録していました。

おそらく、現場はこんな感じだったのではないででしょうか。

<A:投入担当者>「これから○○番試験体を流しますよ」→試験体を投入

<B:投入記録担当者>「はい、了解」→投入時刻を記入

<C:回収担当者>「今、○○番試験体が到着しました」→試験体を回収

<D:回収記録担当者>「はい、了解」→到着時刻を記入

<A:投入担当者>「次の住戸に移動します」

※無線交信部分などは、筆者の想像です。

その後、事務所に戻って報告書にまとめるというアナログな作業でした。

この検査業務の労力とコストを削減するため、前田建設工業はICT(情報通信技術)をフルに活用した「配水管通水検査システム」を開発しました。

試験体としてトイレなどから流すのは、

ナ、ナ、ナ、ナント、

小型発信機付きの布片

なのです。(前田建設工業のプレスリリースはこちら)

試験体の投入箇所と回収箇所にはそれぞれ、タブレット端末(iPad)を持った担当者がいます。

試験体を投入場所から流すと、タブレットが発信機の「固有識別機能」をもとにその時間や部屋番号、投入箇所の「投入情報」を非接触で読み取り、記録します。

やがて試験体が回収場所に到着すると、回収担当者が持つタブレットが試験体の発信機からの情報を読み取り、回収時刻を自動的に記録するというわけです。

検査結果のまとめや報告書は自動的に作成されます。

このシステムを導入した結果、従来は2人必要だった記録担当者が不要になったため計2人と半減しました。

また、住戸1軒あたりの検査時間は従来の5分から3.5分に短縮され、現場の検査だけでも

生産性は約3倍

になりました。

検査後の報告書作成時間も含めると、生産性はさらに高まるでしょう。

さらに、同時並行で一度に複数箇所から試験体を投入できるようになり、検査全体の作業時間が短縮できたり、クラウドサーバーに検査データを上げることで複数の物件に対応したり、遠隔から検査状況を確認したりすることも可能になります。

また、万一、試験体がどこかで詰まった場合はスマートフォンなどで滞留している場所を、発信機の電波をもとに「探索」することも可能です。

現場でのタブレットやスマホの活用は各社で広がっていますが、小型発信機に着目し、これをトイレなどから流そうと考えた前田建設の技術者のアイデアはすばらしいですね。同社ではこのシステムについて、既に特許を取得しているそうです。