管理人のイエイリです。

大和ハウス工業は、2006年からBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)に取り組み、オートデスクの「Revit」を中心に活用を進めてきました。

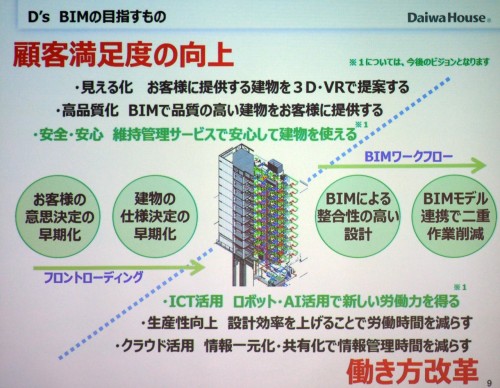

現在は「D’s BIM」と名付けた独自のBIM活用戦略を打ち出し、発注者に対しては「顧客満足度の向上」、社員に対しては「働き方改革の実現」を両立させる取り組みを行っています。

同社はその内容について、2019年3月20日、東京・晴海のオートデスク本社で開催された報道関係者向けのBIM勉強会で発表しました。

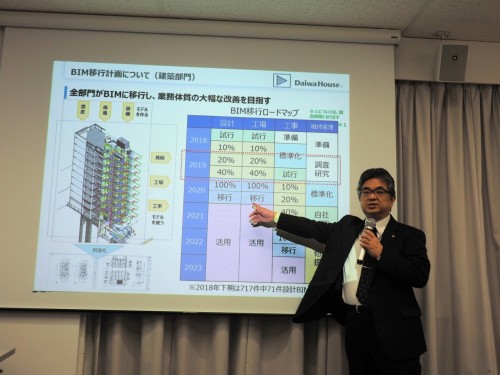

フジタや大和リースなどを含む大和ハウスグループは、2055年には10兆円企業になることを目指しています。その成長戦略としてBIMの導入と展開を強化するため、「BIM移行ロードマップ」を作成し、2018年からグループ内の各分野で取り組みを進めています。

BIM導入を進めるためには、「施主からの要望」と「受注者のBIM化」のどちらを先行するかという“タマゴ・ニワトリ論争”が起こりがちですが、大和ハウスグループは2020年までに、

ナ、ナ、ナ、ナント、

全物件の設計をBIM化

することになったのです。

既に2018年下期は717件中、71件の設計にBIMを活用した実績があり、今後、2年間をかけて建築部門・住宅部門とも100%を目指します。さらに施工でも2022年までに全物件にBIMを導入する予定です。

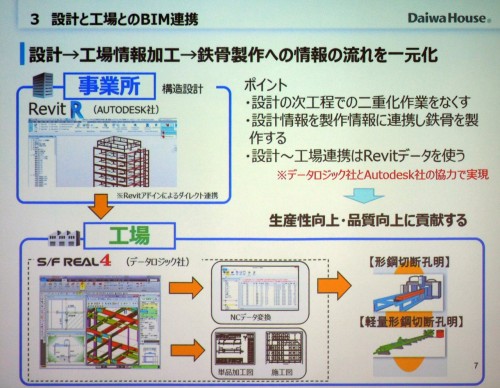

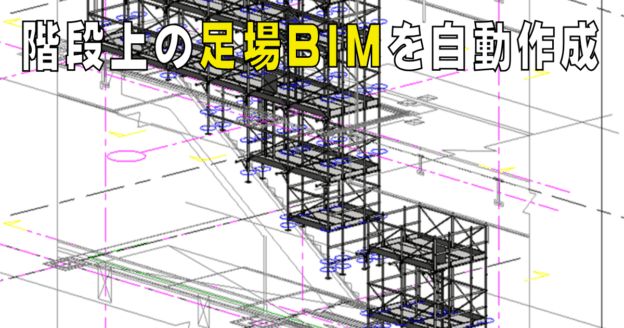

大和ハウス工業は、自社の鉄骨工場でデータロジックの鉄骨CADソフト「S/F REAL4」を導入しており、Revitのデータと連携して鋼材の切断や穴開けなどの加工を行う体制を作っていますが、2020年までに全物件にBIMのワークフローを導入する計画です。

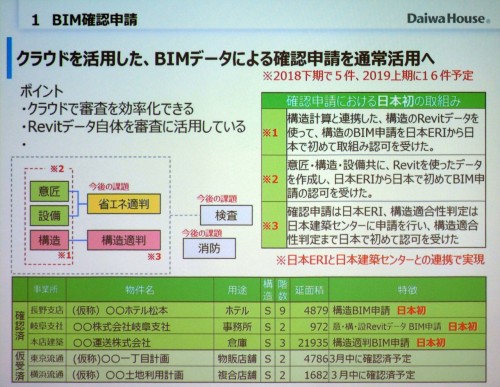

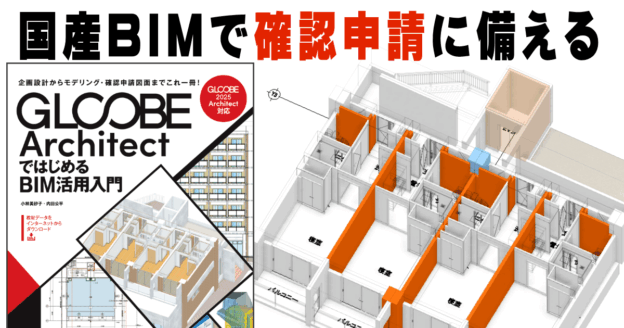

このほかの大和ハウス工業の取り組みとして注目されることは、BIMデータを使った様々な建築確認申請で“日本初”を実現していることです。

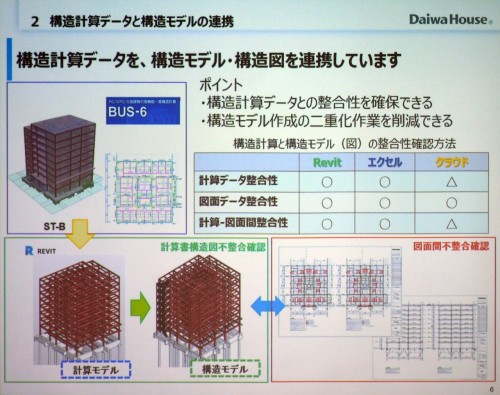

例えば構造計算と連携したRevitのBIMモデルで構造のBIM申請を行って審査機関の日本ERIから認可を受ける、意匠・構造・設備をすべてRevitのBIMモデルで申請して日本ERIから認可を受ける、構造BIMモデルで日本建築センターに提出し、構造適合性判定の認可を受ける、といった実績があります。

今後も省エネや消防、検査など様々な“日本初”を作っていきたいとのことです。

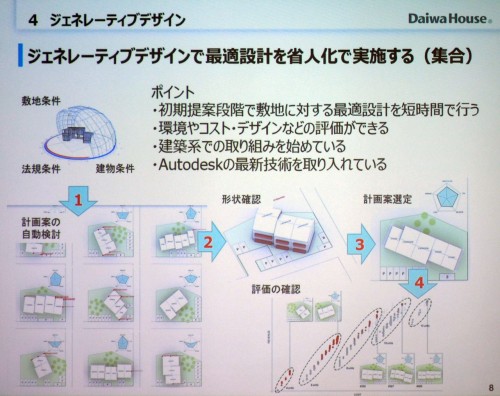

このほか、先進的なBIM活用の例としては、アルゴリズムを使って膨大な種類のBIMモデルを自動発生させ、様々な評価の視点から最適な設計を選ぶ「ジェネレーティブデザイン」を、建築設計に導入する取り組みを行っていることです。

この取り組みは、

海外からも注目

されているようです。

ジェネレーティブデザインは、敷地がゆったりとした海外では新しいデザインを生み出すためによく使われていますが、日本では限られた敷地を有効活用するため斜線制限や天空率などを最大限に生かすための「定量的評価」に使われている点が注目されているようです。

“日本のBIM元年”と言われる2009年から早くも10年がたちました。以前は海外に後れをとっていた感のある日本のBIMですが、今後は世界をリードする場面も出てきそうですね。