管理人のイエイリです。

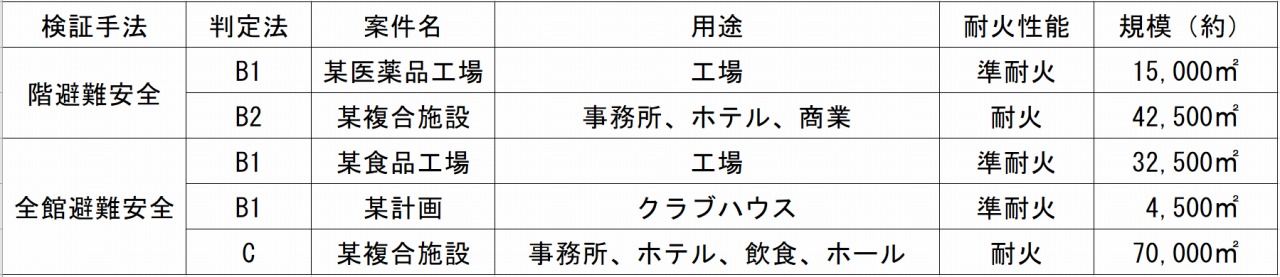

建築基準法では火災発生時の避難安全を確保するための基準として、従来の「仕様規定」(ルートA)に加えて、「性能規定」として避難安全検証法が使われています。

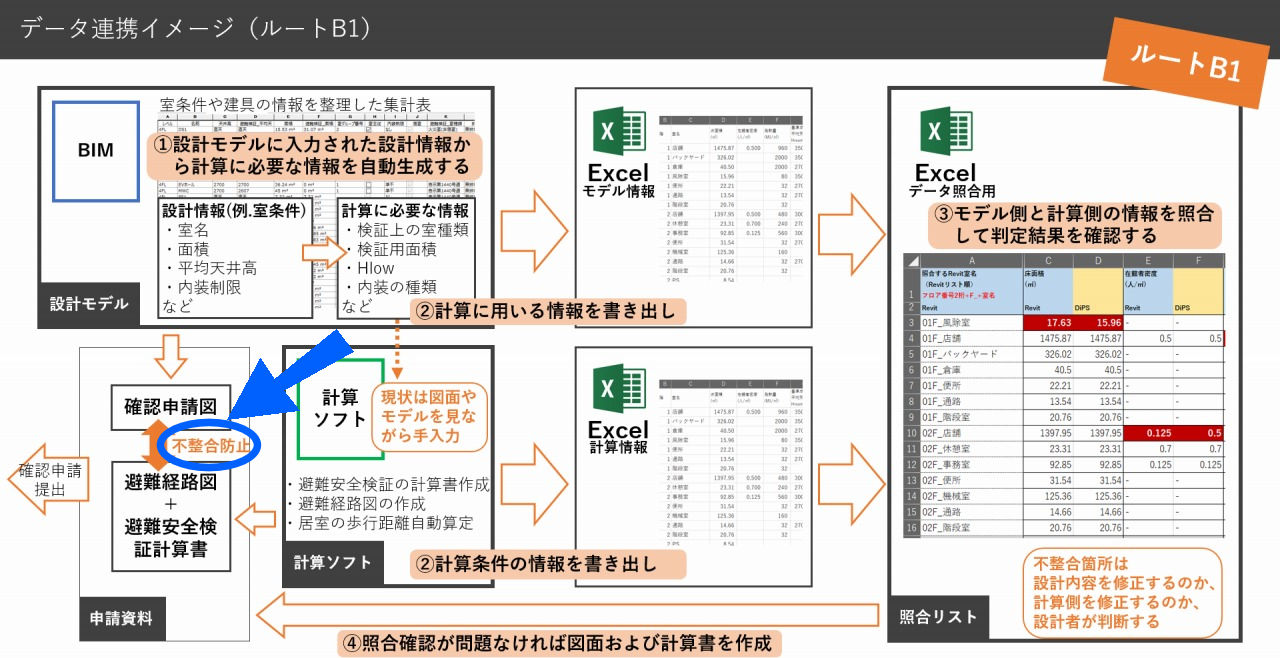

避難安全検証法では、建物内にいる人が避難するまでに、煙やガスが一定の高さまでに降下しないことを全館または階ごとに検証する「ルートB1・B2」という確認申請方法と、コンピューターシミュレーションによって避難安全性能を証明し、国土交通大臣の認定受ける「ルートC」という申請方法があります。

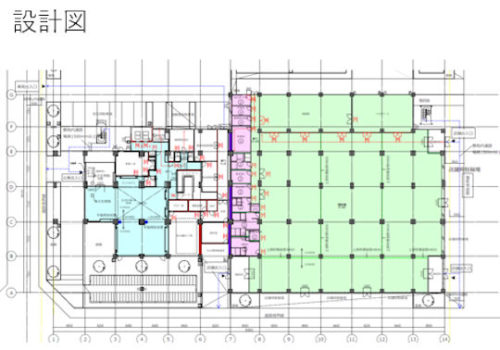

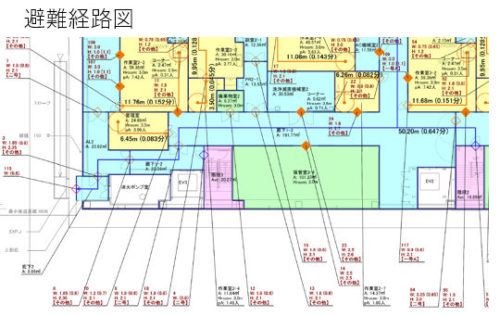

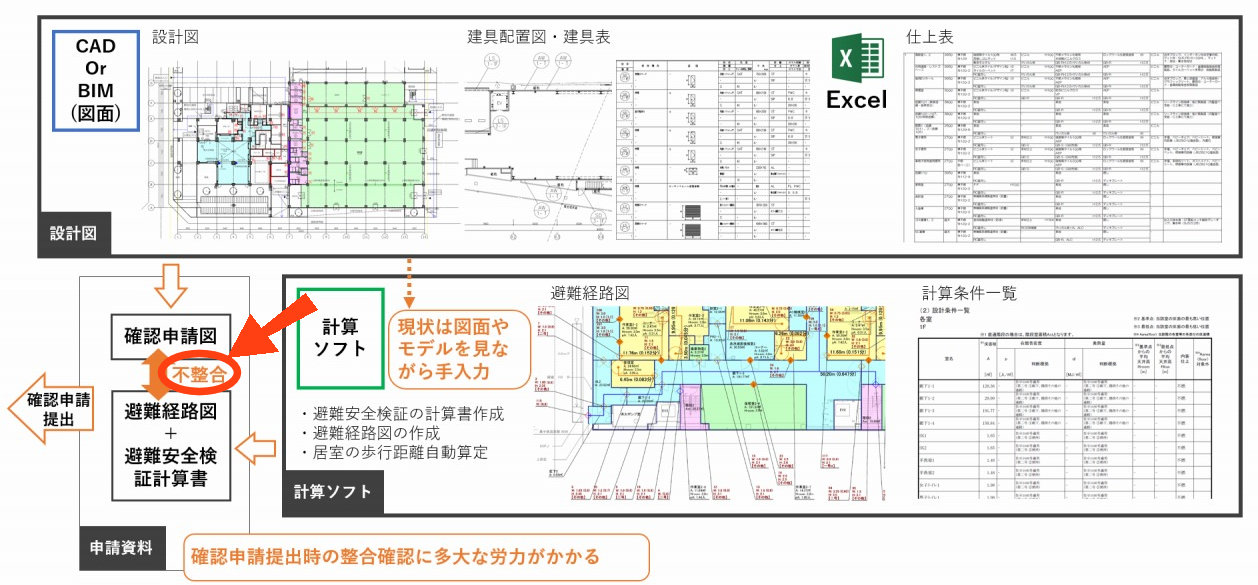

避難安全検証法では、専用の計算ソフトを使います。その入力データは、設計者が図面などを見ながら手入力していたので、ヒューマンエラーによって建物の設計と、計算やシミュレーションで使う避難経路図などのデータが食い違ってしまうこともあります。

設計図と計算ソフトの入力データが食い違っていると、確認申請図と避難安全検証計算書との間で不整合が生じてしまい、見積もり落ちや施工不備などの問題も出てくる心配があります。

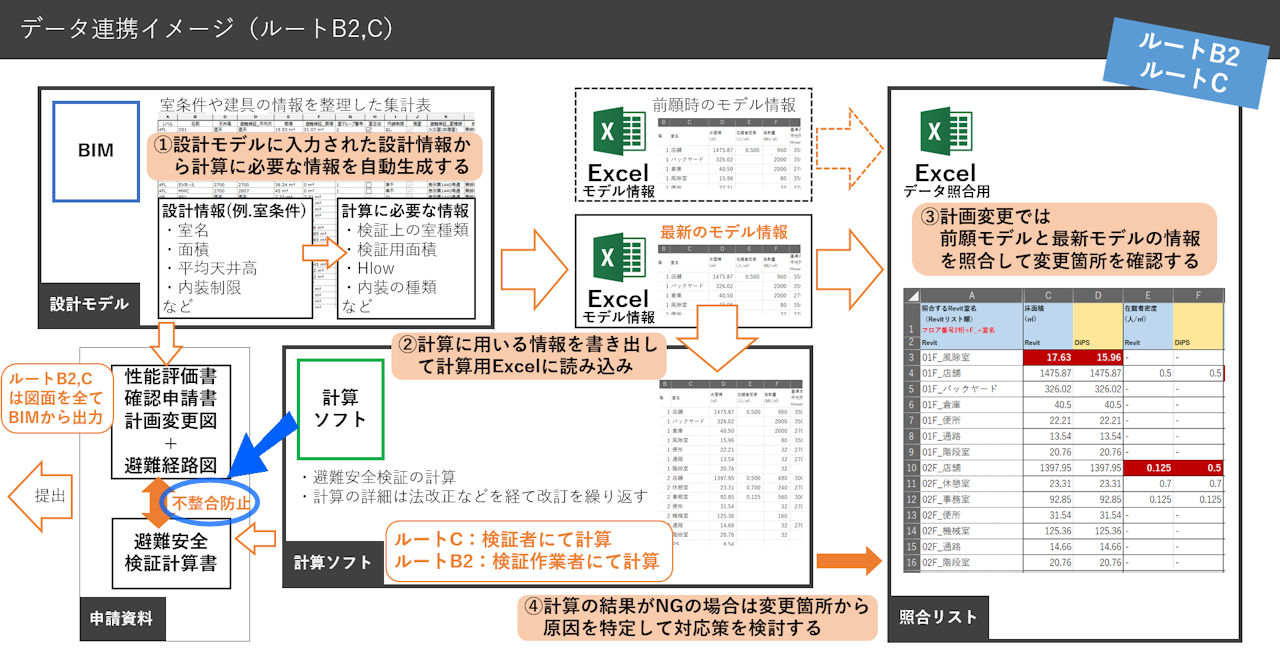

こうした問題を解決しようと、大林組はBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデルのデータと、避難安全検証ソフトの入力データを一元的に利用する設計システム「SmartHAK」を開発しました。

BIMモデルのデータと、避難安全検証ソフトの計算で使ったデータをそれぞれ抜き出し、

ナ、ナ、ナ、ナント、

自動的に答え合わせ

を行ってくれるのです。

「SmartHAK」を使った設計ワークフロー。BIMモデルデータと避難安全検証の計算データを抜き出し、自動照合することで食い違っているデータを自動的に発見する(右端の図の赤地部分)ことで、確認申請時の不整合を未然に防止する

このシステムによって、設計図と避難安全検証図との整合性確認が手軽にできるようになり、不整合部分を未然に発見・修正できるようになりました。

さらに、「ルートB2」や「ルートC」による計算では、BIMモデルから抜き出したデータを計算ソフトに読み込むことで、整合性がさらに向上しました。

また、計画変更によって、確認申請をやり直した場合には、以前の確認申請時データと変更後のデータを自動照合して効率的に変更部分を確認できます。

このシステムでは、避難安全検証ソフトとして、イズミシステム設計(本店:東京都新宿区)の「DiPS」を使っており、同社はDiPSから入力データを抜き出す機能を新たに開発しました。

大林組では、このシステムを使って建築確認申請を行い、指定確認審査期間での審査を経て、

業界初の確認済証

の交付を受けました。

デジタルトランスフォーメーション(DX)をめぐる議論では、単なる紙情報のデジタル化を意味する「デジタイゼーション」と、デジタル技術でビジネスモデルを変革する「デジタライゼーション」の違いをよく耳にします。

単なるBIMソフトや避難安全検証ソフトの活用は前者であり、両ソフトをつないで2つの業務を連携させると後者になるという感じでしょうか。

SmartHAKは、入力データのコピー・アンド・ペーストを自動化する「RPA(Robotic Process Automation)」と同じように、生産性向上効果を生み出す「デジタライゼーション」への取り組みと言えるでしょう。