管理人のイエイリです。

鉄筋コンクリート工事の品質管理では、鉄筋が設計図通りに配筋されているかをチェックする配筋検査が重要です。

この検査は、事前の準備から検査後の報告書作成まで、多くの手間ひまがかかるほか、施工管理者の知識や経験も必要な大変な作業でした。

そこで大林組は、ステレオカメラとAI(人工知能)による自動計測技術、配筋BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデルを組み合わせて、

ナ、ナ、ナ、ナント、

配筋自動検査システム

システムを開発したのです。(大林組のプレスリリースはこちら)

このシステムは同社が2018年に、米国のスタートアップ企業や研究機関とともに共同開発した次世代の自動品質検査システムがベースになっています。(2018年7月23日の当ブログ参照)

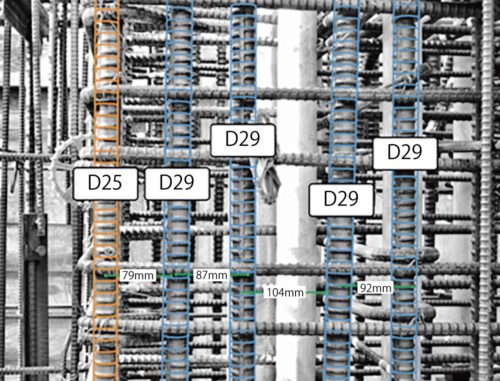

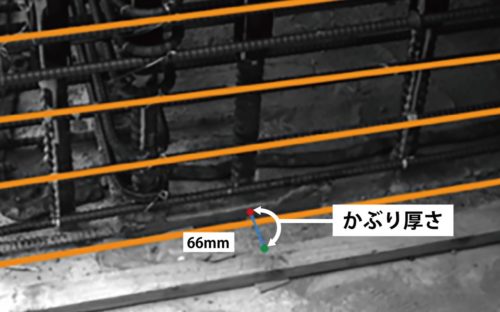

特徴は、ステレオカメラで撮影した配筋の動画から鉄筋の点群データを作成し、切り出した画像データとともに鉄筋径やピッチをAIで自動計測する点です。

視点を移動させながら撮影した動画を使うため、前面と背面に分かれた多段配筋も1回の検査でまとめて認識できます。

現場の明るさの変化や複雑な配筋にも対応できるようになったため、約1m奥に配置した鉄筋も正確に計測できることが確認されました。

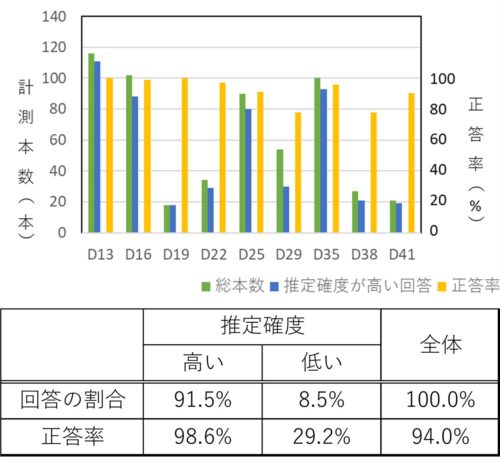

D13~D41までの鉄筋径をAIで判定した場合、正答率は94%にもなりました。

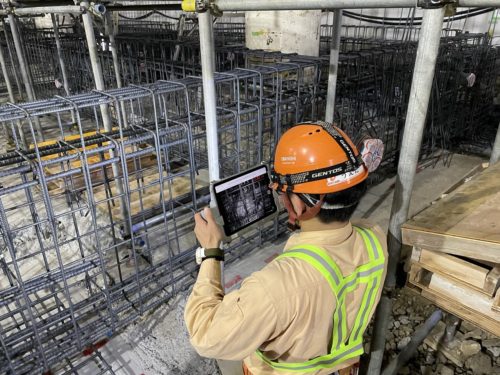

計測結果は、施工管理者がタブレット上でBIMモデルの設計情報と照合し、かぶり厚さを含めて設計通りの配筋がされているかの合否判定を行います。

BIMデータを使用するので、検査に先立って行うデータ作成作業を簡略化でき、検査結果は帳票として自動作成されるので検査報告書が容易に作成できます。

検査には熟練度は必要なく、配筋検査業務にかかる延べ作業時間は現在の専用検査システムより、

約36%も短縮

できました。

現場の配筋状況をすべてデジタルデータ化して、クラウドにアップする仕組みなので、遠隔での配筋検査もできるようです。細かい配筋をオフィスで落ち着いてチェックすることで、検査の効率が上がり、ミスも減りそうですね。

大林組では今後、このシステムを自主検査で活用し、実績を蓄積するとともにAIによる推定精度の向上や、ステレオカメラやタブレットの小型・軽量化、検査報告書の自動作成機能の向上などを進めます。

そして自社だけでなく、システムや配筋検査業務サービスを外販することも検討しているとのことです。