管理人のイエイリです。

オートデスクは昨年(2011年)、都市を丸ごと3Dモデル化できるソフト、「Infrastructure Modeler」を発売しました。このソフトは都市内にある建物や土木構造物などに属性情報を付けて1つのモデルにまとめることができるので、いわば“インフラのBIM”のようなソフトです。

東日本大震災の被災地である岩手県大槌町の復興計画づくりにも使われ、計画の内容や課題を分かりやすく表現したり、共有したりするのに効果を発揮しています。

このInfrastructure Modelerが来年、さらに進化することになりました。

ナ、ナ、ナ、ナント、

クラウドコンピューティング

と連携して、設計の最適化や様々な解析を行えるようになるのです。

|

|

Infrastructure Modelerの進化について説明する米国オートデスクのシニアディレクター、リチャード・ハンフリー氏(左端)と同シニアディレクターのダグ・エバーハード氏(左から3人目)(写真:家入龍太。以下同じ) |

|

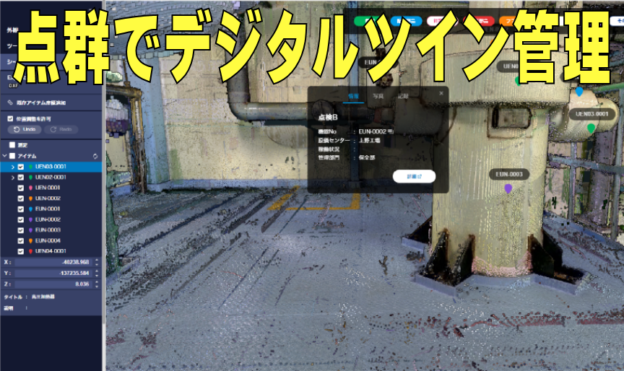

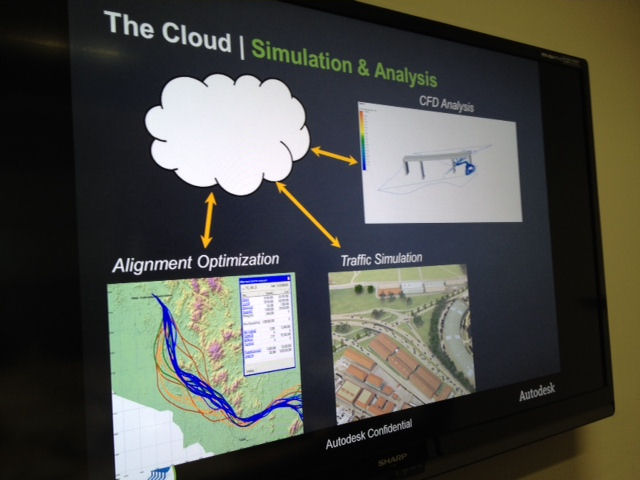

| クラウドコンピューティングによる設計の最適化や解析のイメージ |

オートデスクではファイル共有やクラウドサービスの基盤となる「Autodesk 360」というブランドのもと、建築設計用のサービスを提供する「BIM360」や解析やなクラウドサービスを提供する「Simulation360」など、様々な「360」シリーズのクラウドサービスを展開しています。

そして来年はInfrastructure Modelerに連携するクラウドサービス「AIM360(Autodesk 360 Infrastructure Modeler)」で、「Project Mercury(プロジェクト・マーキュリー)」として道路設計用の様々な機能を提供しようというのです。

その内容は、道路の切り土・盛り土がバランスする道路線形の最適化や、土木構造物に作用する風圧などをCFD(数値流体解析)シミュレーション、道路の渋滞解析、ドライビングシミュレーター機能、そしてタブレット端末によるインフラ3Dモデルの表示などからなり、クラウドやモバイルの技術を総動員するものです。

|

|

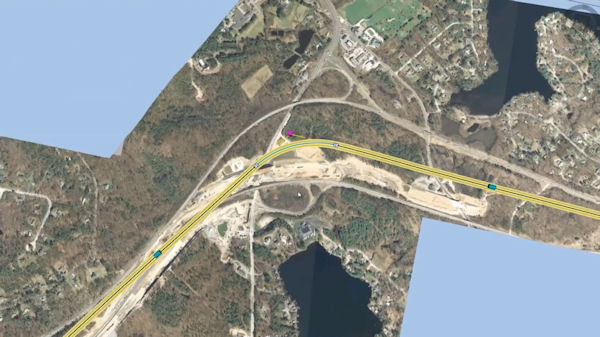

| クラウドサービスによる道路設計の例 |

昨日(12/13)、東京で行われた記者説明会で、米国オートデスクの土木・天然資源・インフラ業界向け事業戦略担当シニアディレクターのリチャード・ハンフリーさんは「BIM、CIMもGISなど属性情報を持った3次元データとルールによって、静的な設計ではなく、

対話型の設計ができる

ようになります。クラウドのコンピューターパワーを生かして、シミュレーションを繰り返し、設計の最適化などを図れます」と説明しました。

また、同シニアディレクターのダグ・エバーハードさんは「数週間、数カ月かかっていた仕事も数分で済むようになります」と補足しました。

日本では“土木のBIM”ことCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)の導入機運が高まり、国土交通省でも本年度、CIMの試行プロジェクトを各地で行っています。

これまで2次元図面が幅を利かせてきた土木インフラの分野も、いよいよCIMを本格的に活用し、ITの効果を最大限に生かした生産性向上が実現する時代になるのでしょうか。