管理人のイエイリです。

建築物のファサードや土木構造物など、凹凸のある面をスクリーンとして、各面にピッタリ合うように動画などを映写する「プロジェクション・マッピング」という手法があります。

普通の映画と違い、スクリーンの形に合わせて映像を作らないといけないので、制作には非常に手間ひまがかかります。

7月7日~11日まで、ハワイで開催された「国際VRシンポジウム 第5回サマーワークショップ イン ハワイ」に参加した「World 16」という研究者グループは、会場となったホテルの一室で、このプロジェクション・マッピングを

ナ、ナ、ナ、ナント、

わずか48時間で制作

することに成功したのです。

同イベントの最終日となる7月11日(ハワイ時間)の夕方、作品の上映会が開催されました。

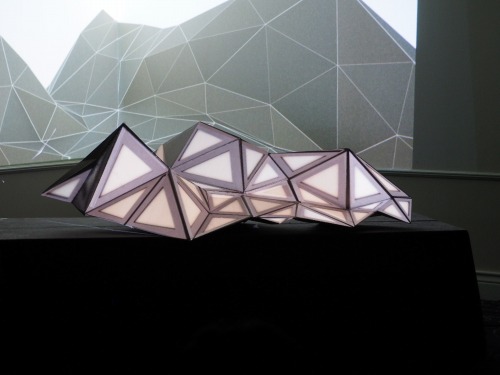

その内容は、スクリーン作りから凝ったものでした。ハワイの島をイメージした立体スクリーンは、3dsMaxで3Dモデルを作り、それを「ペパクラデザイナー」というソフトで展開図にしました。

大判プリンターで印刷した展開図をスクリーンとなるボール紙の上に置き、頂点の位置を押しピンで写していきます。そしてボール紙を切り抜き、のりやガムテープで張り合わせると完成です。

と、言葉で説明すると簡単そうですが、ボール紙などの材料はハワイのホームセンターで調達したため、同じ厚さのものが手に入らず、厚いものと薄いものを張り合わせると剛性のバランスが崩れてすき間が空いてしまうなど、苦労の連続でした。

プロジェクトリーダーを務めたWorld 16の小林佳弘代表(アリゾナ州立大学准教授)は、「スクリーン作りに一番苦労した」と振り返ります。

続いての苦労は、この複雑な形をした立体スクリーンに、画像がピッタリと合うように調整する作業です。プロジェクターを3台使いながら、作業している途中に、事件は起こりました。

精密な位置決めが求められるプロジェクターを、あるメンバーが、

ナ、ナ、ナ、ナント、

うっかり動かしてしまった

のです。

その結果、作品を作り直すといった場面もあったそうです。

しかし、上映会当日の朝から、オアフ島各地に取材にでかけたメンバーは、美しいハワイの自然や街並みなどをバックにした作品を7つも作り上げ、上映会では大きな拍手を浴びていました。

苦労して作った立体スクリーンですが、この巨大さでは簡単に日本に持ち帰ることはできません。しかし、立体スクリーンの展開図データは残っていますので、日本でもその気になれば再度、同じスクリーンを製作し、プロジェクション・マッピングを再現することも不可能ではなさそうです。

しかし、わずか48時間でプロジェクション・マッピングを完成させるとは、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の仮想コンペもビックリですね。「World 16」のメンバーの皆さま、本当にお疲れさまでした。