管理人のイエイリです。

日本建設業連合会(日建連)では、建築生産委員会IT推進部会傘下のBIM専門部会が「施工BIMのスタイル」と題するシリーズの冊子を2014年から発刊しています。

特に2016年から隔年で発刊されている「事例集」は、日建連の会員企業でのBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)取り組みの最新事例が、豊富なイラストとともに掲載されており、見逃せません。

そしてこのほど「施工BIMのスタイル 事例集2018」が発刊され、日建連のホームページから無料でダウンロードできるようになりました。

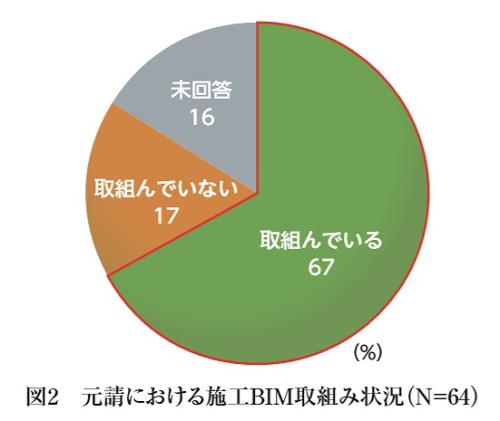

今回の事例集は、2017年10月~11月にかけて日建連会員企業64社(建築部門)と、過去に日建連の意見交換会に参加した専門工事会社28社を対象に行ったアンケートをまとめたものです。

施工BIMの“プレイヤー”と言えば、スーパーゼネコンを中心とした常連のメンバーが思い浮かびますが、新しいメンバーも続々と登場しています。

というのも、「事例集2018」の調べによると、施工BIMを導入している建設会社は

ナ、ナ、ナ、ナント、

日建連会員企業の67%

にも達しているからなのです。

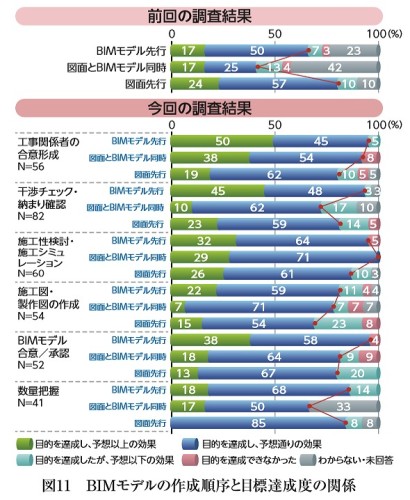

また、以前はまず図面を作ってから3DのBIMモデルを立ち上げる「図面先行型」の方が多かったのですが、今回の調査では「BIM先行型」の方が増えているのも特徴です。

各社の施工BIM事例を見ていると、プロジェクト関係者間での合意形成や干渉防止・納まりの確認、施工性検討などに、BIMが大きな力を発揮しているのがわかります。

同時に、元請け・下請け間など企業間のBIM活用も増えており、新しい言葉も出てきました。

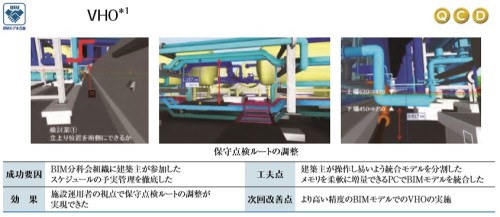

その一つがフジタの事例に登場する「VHO(バーチャル・ハンドオーバー)」です。文字通り、ホンモノの建物を施主に引き渡す前に、竣工予定のBIMモデルを引き渡し、施設運用者の視点で保守点検ルートの調整を行いました。

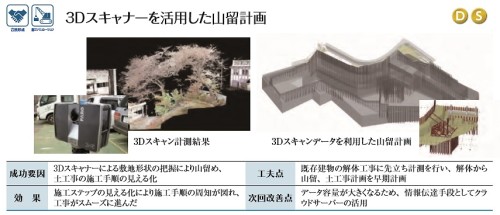

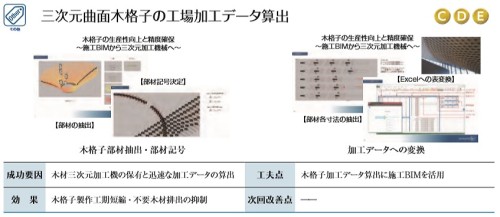

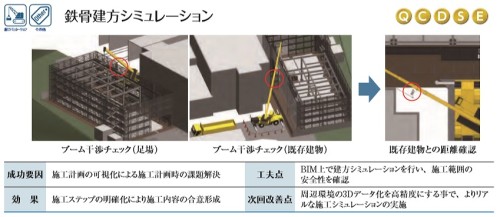

このほか、3Dレーザースキャナーによる山留め計画(鴻池組)や、3次元木格子の加工データ作成(佐藤工業)、BIMの“後発”企業である鉄建建設の鉄骨建て方シミュレーションなども注目です。

一方、専門工事会社についても「神は細部に宿る」という言葉が思い出されるような、詳細なBIMモデルを活用した事例が満載です。

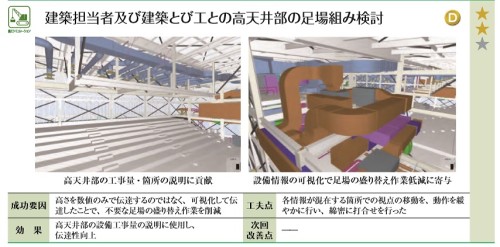

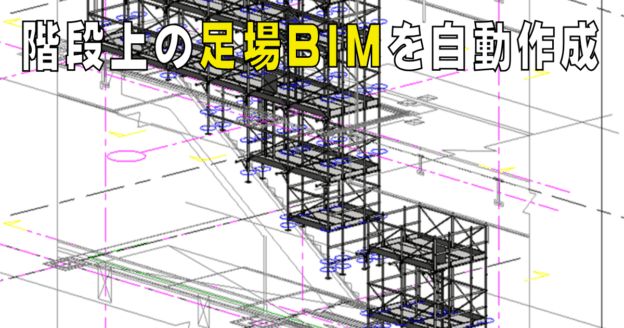

例えば高砂熱学工業は、建築とび工を交えた施工検討で、高天井部での足場の盛り替え作業を減らすことに成功しました。

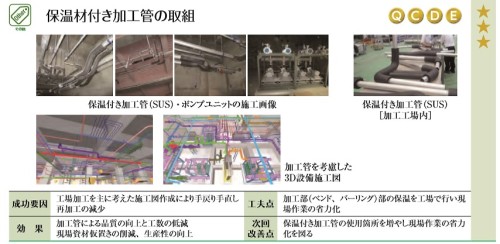

ヤマトは保温材をつけた加工配管を工場で製作し、保温材付きのまま現場で取り付けることで作業を効率化しました。

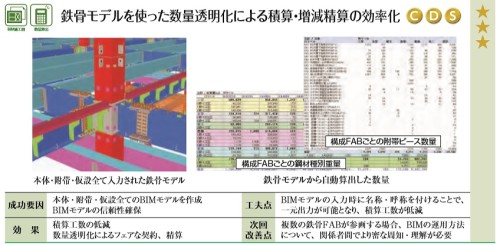

また、西部鉄工は、詳細な鉄骨モデルと積算を連動させることにより数量を透明化し、積算工数を低減するとともに

フェアな契約、積算

も実現することができました。

この事例集を編集するのは、大変な作業のようです。関係者のFacebookの投稿にも、会合の様子などが時々、レポートされています。

こうした貴重な成果を、日建連のホームページで惜しげもなく無料公開してくださった編集メンバーの皆様には、心から感謝したいと思います。

そして、一番の恩返しは、この事例集を参考にして、施工BIMを全国の現場で実践していくことではないでしょうか。