管理人のイエイリです。

道路の照明灯と言えば、昼間は特に役目もなく、夜になったら周囲の路面を照らすという単純な機能でしたが、これからは1日中、仕事をする設備になるかもしれません。

東芝ライテックは2021年12月から2022年12月まで、大阪府が管理する道路で、道路照明のエネルギーマネジメントと、道路周辺環境の把握・検証を行う実証実験を行っています。

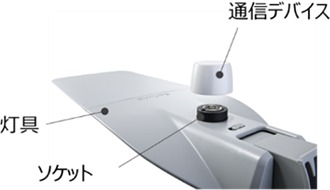

実験に使用する道路灯は、フィリップスブランドの「BRP471」シリーズです。

下から見ると、普通の道路灯ですが、上面には

ナ、ナ、ナ、ナント、

通信デバイスが搭載

されており、外部と双方向で通信することができるのです。(東芝ライテックのプレスリリースはこちら)

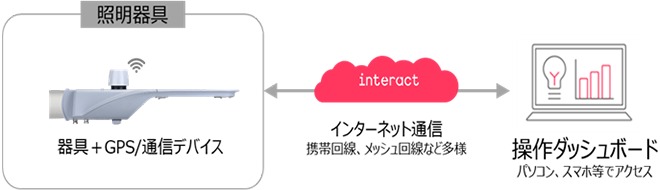

通信の内容としてはまず、道路灯の点灯情報や不具合による不点灯情報があります。

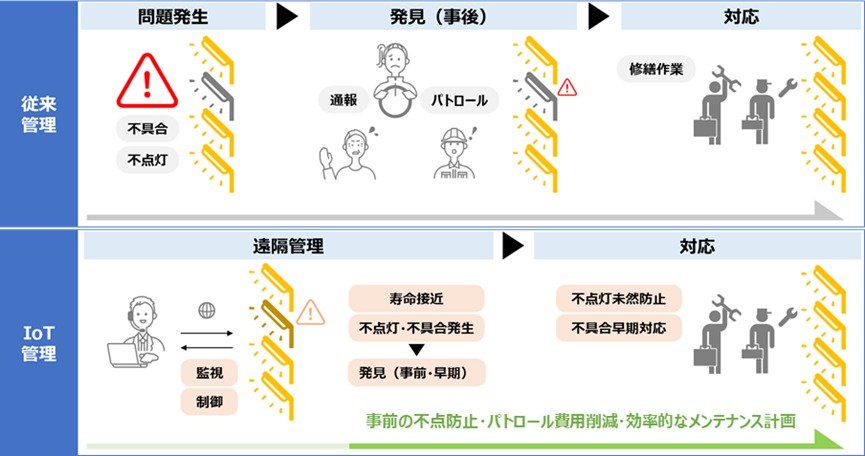

これまでの道路灯管理は、定期的な人的パトロールや、住民からの通報によって故障を把握し、その都度、修繕を行ってきました。

そこで、道路灯自らが点灯情報を発信することで、稼働状況をリアルタイムに遠隔監視し、不点灯の防止やパトロール費用の削減、効率的なメンテナンス計画が可能になります。

また、これまでの道路灯にはオンとオフしかありませんでしたが、この道路灯には調光制御機能が付いており、夜間の時刻や季節、イベントに合わせて明るさを調整することで、省エネやCO2削減を行います。

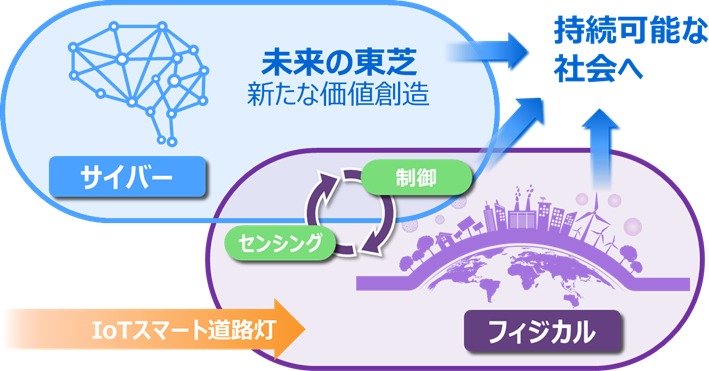

道路灯自体をIoT(モノのインターネット)化して、リアルタイム管理を行うことで、運用コストを削減しようというわけですね。

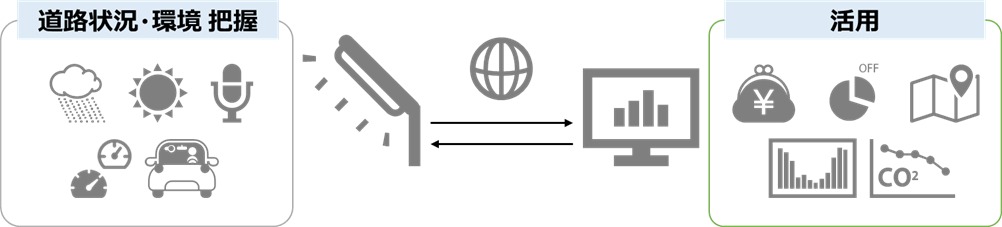

2022年6月以降は、もうひとつの実験が始まります。道路灯に温度や湿度、騒音、振動などの環境センサーやカメラ、モーションセンサーを取り付けて、道路状況の把握を行ったり、道路灯を個別に調光してさらなる省エネを行ったりする実験です。

今回の実験では、シグニファイジャパン(本社:東京都品川区)のIoT照明プラットフォーム「インタラクト・シティ」を使用しており、オープンAPIを採用しているため、環境センサーなどとの接続が可能です。

こうした取り組みの効果ですが、道路照明については、きめ細かく明るさを制御することで、

80%以上の省エネ

を達成するほか、交通安全や犯罪防止にも寄与することが期待されています。

今回の実証実験は大阪府、大阪市、大阪商工会議所で構成する「実証事業推進チーム大阪」の「大阪における実証事業の推進」プログラムを活用しています。

これからの道路灯は、“街のセンサー”としての各種情報を収集する情報インフラとしての機能も果たすことになりそうですね。