管理人のイエイリです。

最近、国土交通省の「PLATEAU」や静岡県の「VIRTUAL SHIZUOKA」などをはじめとして、都市部や県内全域の3Dモデルや点群データで「デジタルツイン」(デジタルの双子)化し、無料公開する取り組みが注目されています。

その河川版として注目されるのが、国土交通省 荒川下流河川事務所が開設している「荒川下流GISオープンデータポータル」です。

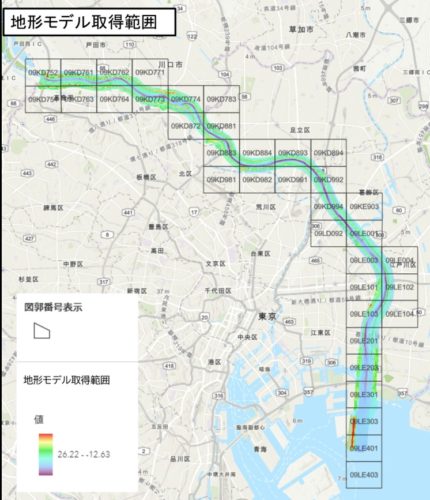

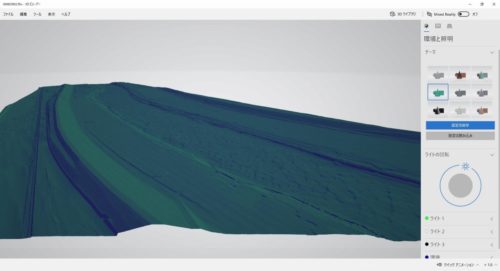

同事務所が管理する荒川下流管内の河川を3D化した「荒川3D 河川管内図」や「3D洪水ハザードマップ」がGIS(地理情報システム)で見られるほか、河川区域の地形データのダウンロードもできます。

そして2022年5月には、

ナ、ナ、ナ、ナント、

護岸構造物のCIMモデル

も公開されたのです。(荒川下流河川事務所のプレスリリースはこちら)

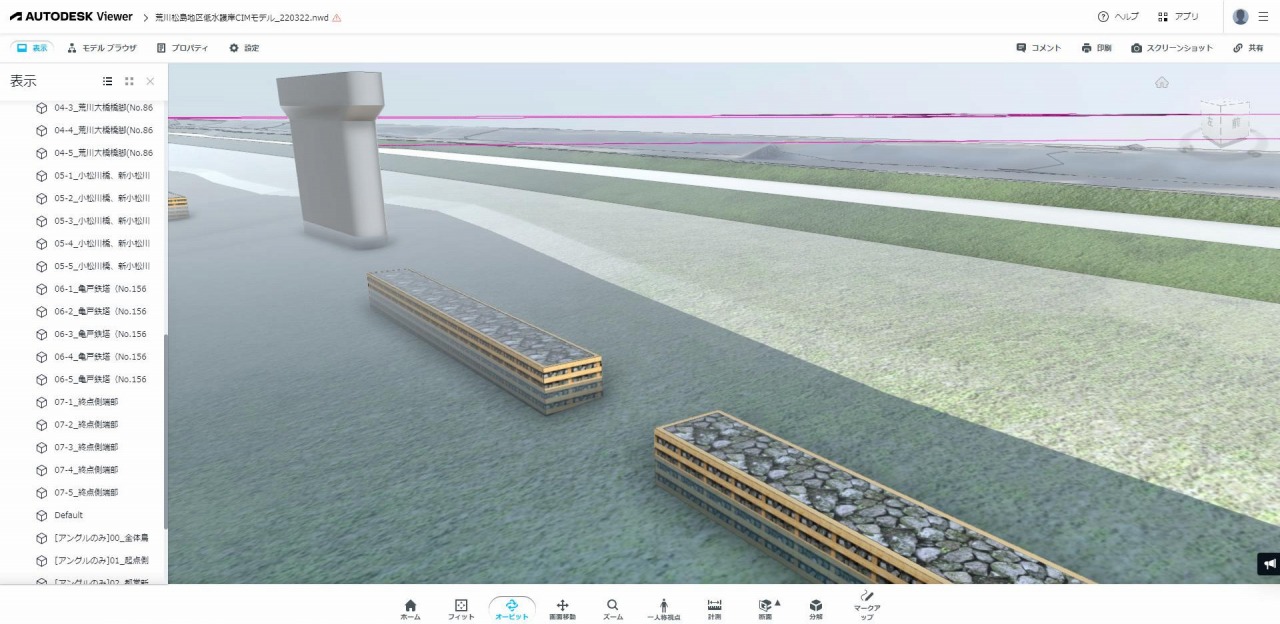

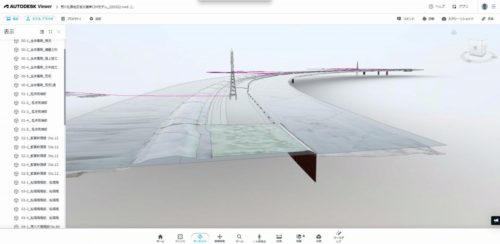

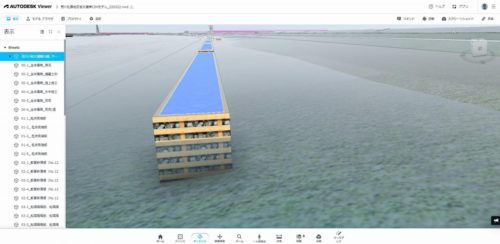

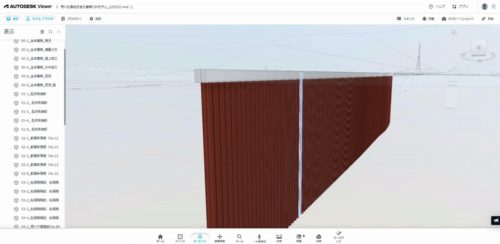

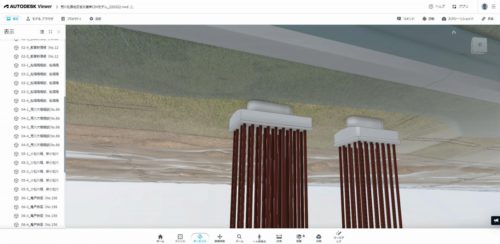

このほど公開されたのは、「荒川松島地区低水護岸CIMモデル」(nwd版、nwf版)です。

この護岸は、並行して流れる荒川と中川を隔てるもので、都営地下鉄新宿線などの橋脚や東京電力の鉄塔などの構造物が建っています。

また護岸を固めるため、木工沈床やかごマット、鋼矢板護岸なども設けられています。

CIMモデルでは、これらの構造物が地上から地下まで、忠実に再現されているのです。河川堤防がどのような構造になっているのかをよく理解できます。

荒川下流河川事務所では、これらのデータを河川工事に有効活用してもらうため

荒川DX勉強会

を開いています。

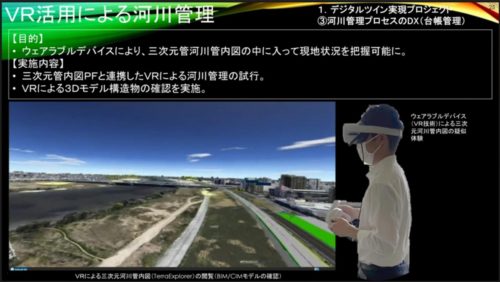

昨日(2022年6月7日)は午後3時半から2時間、同事務所内のDXスタジオとオンライン中継によって第5回が開催されました。

そのトピックスは、「デジタルツイン」や「BIM/CIM」はもちろん、ゲームエンジンを利用した「メタバース」や「AI」まで、河川関係のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の最先端をいくものばかりでした。

昨年(2021年)、熱海市で発生した土石流事故では、静岡県が公開していた点群データのおかげで、流出した土砂量や崩壊した地形などの解析が、テレワークによってこれまでにないスピードと精度で行われました。

河川についても、荒川下流河川事務所のように詳細な地形やCIMモデルなどのデータを公開することで、災害時に民間人を含む多数の人々が協力して対策に協力したり、河川整備自体に興味をもってくれたりと、想像を超えた様々なメリットが発生しそうですね。