管理人のイエイリです。

先日(2022年12月18日)の12時58分、東海道新幹線の豊橋駅~名古屋駅間で停電が発生し、上下線の運転が約4時間にわたって運転が休止されました。

東海旅客鉄道(JR東海)は12月20日、この大停電の原因について発表しました。

きっかけとなったのは、トロリー線やレールではなく、

ナ、ナ、ナ、ナント、

ハンガーという小金物

の折損だったのです。(JR東海のプレスリリースはこちら)

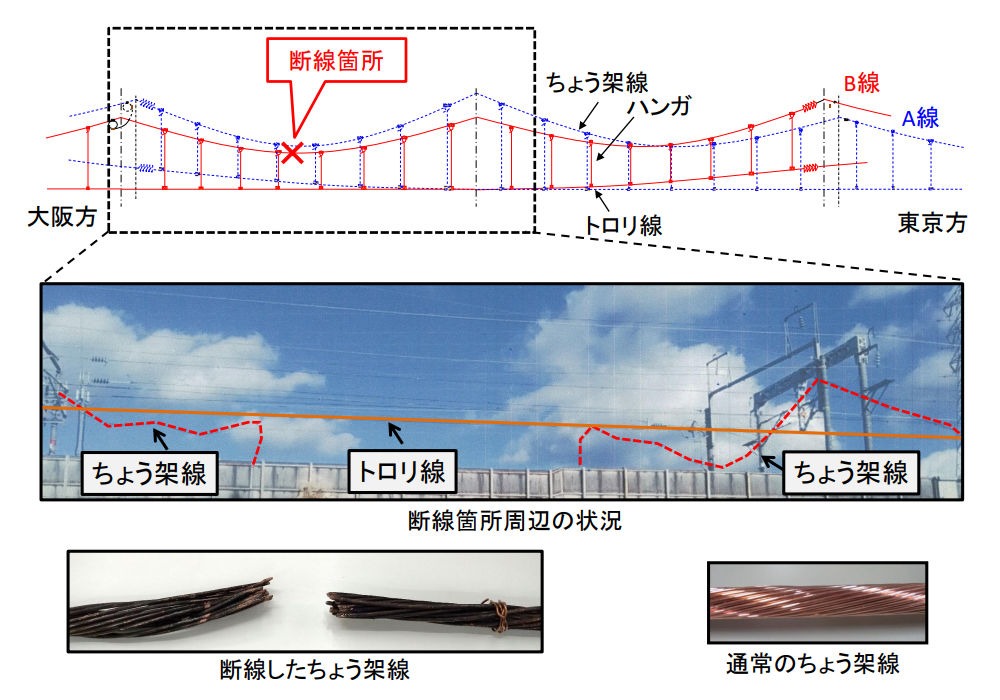

現場はA線とB線のトロリー線が並行してして2本張られている下り線区間で発生しました。

上記の写真を見ると、停電はB線側のトロリー線を吊り下げている懸垂線(カテナリー)形をした「ちょう架線」が焼き切れて、たれさがっている様子がわかります。

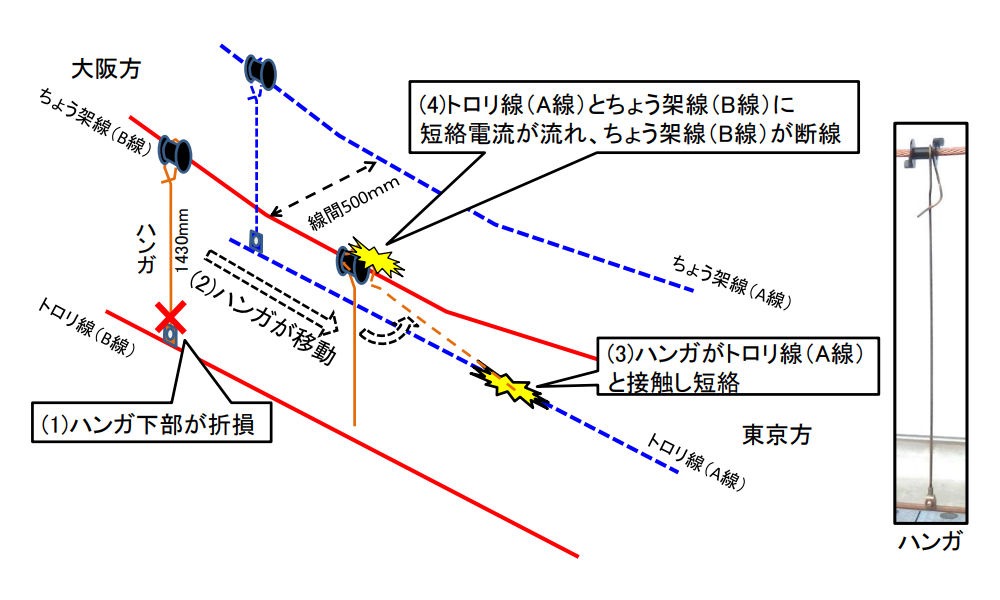

しかし、この事故の引き金になったのは、B線側のちょう架線とトロリーを垂直につなぐ「ハンガー」という小金物の下部がなんらかの原因で折損し、ハンガーがちょう架線の下がる方向に移動。

結果、ハンガーがなにかの拍子に隣接するA線側のトロリー線に接触し、ショートしたと推定されています。

読売新聞の報道によると、この架線が設置されたのは2016年11月で、2022年6月の目視点検では異常なく、事故の6日前である同12月12日には係員が歩いて巡視していたとのことです。

同社は同じ架線構造をしている56カ所を緊急点検するとのことです。

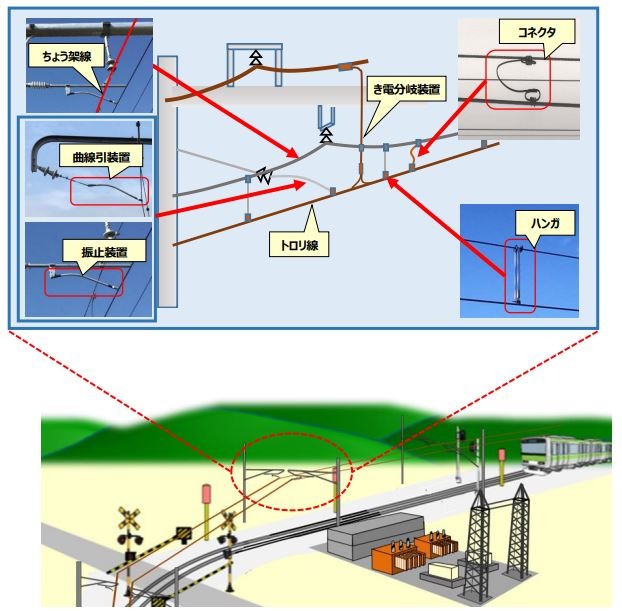

東海道新幹線と言えば、走行しながら線路や架線などを点検する「ドクターイエロー」という検査車両が有名ですが、今回の事故原因になったハンガーの折損についての兆候などはわからなかったのでしょうか。

ドクターイエローの“本業”は、レールのゆがみや架線の摩耗など、列車の乗り心地や集電、信号トラブルの防止など、運行に直接かかわる部分を調べることです。

そのため、ハンガーなど“脇役”の維持管理は、定期的な目視点検など、人の目に頼る部分が多かったものと思われます。

しかし、少子高齢化に起因する人手不足が年々、深刻化する中、従来のように人に頼った維持管理はもはやお限界に近づきつつあるのも事実です。

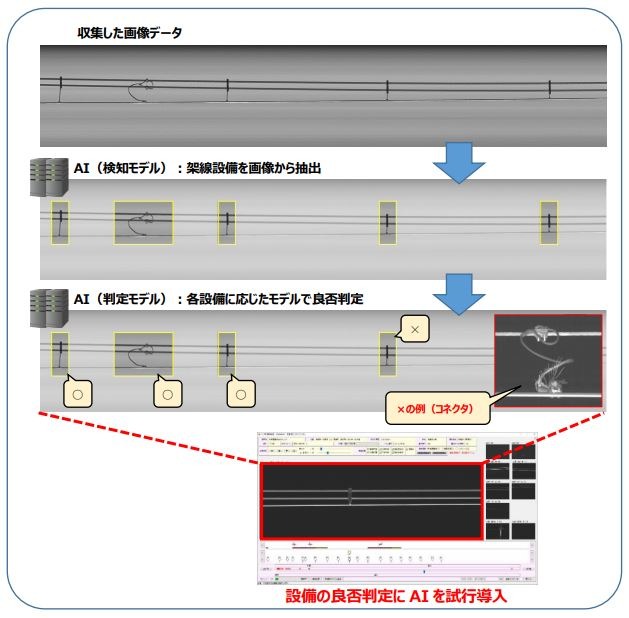

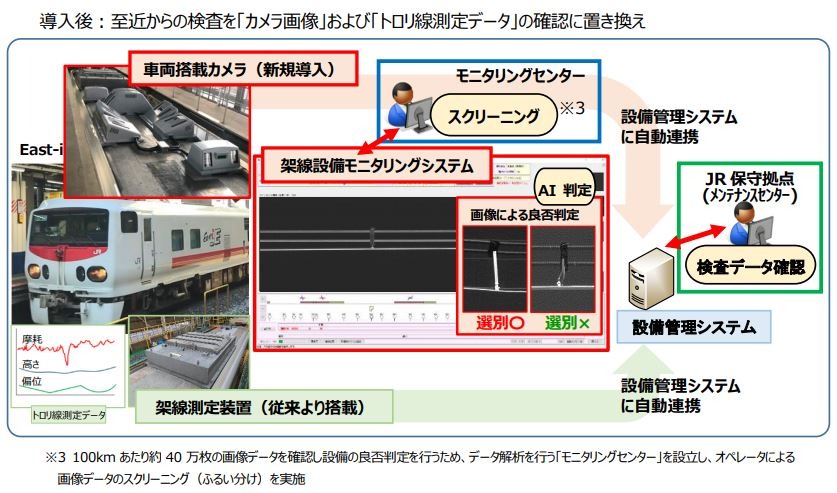

そこで、ヒントとなるものの一つが、JR東日本が在来線の架線点検に導入した「架線設備モニタリングシステム」です。(詳細は、2021年11月11日付の当ブログを参照)

点検車両の屋根にカメラを搭載し、架線設備を丸ごと撮影した画像を

AIで自動判定

し、様々な“脇役パーツ”の異常を見つけるもので、2021年に実装したのです。

ディープラーニング(深層学習)を用いたAI(人工知能)に、架線を構成する電線や金具などの異常を学習させ、画像から異常がありそうな箇所を自動的にふるい分けます。

それを人間の目で最終的に確認し、省人化と見落としの防止の両立を実現するのが狙いです。

これまでのように人の目に頼ってきた保線作業は、人手不足の影響を最も受けやすい職種と言えます。時代の変化に伴い、ドクターイエローが担う業務の範囲も、“脇役設備”の点検まで広がっていくのかもしれませんね。