管理人のイエイリです。

東海道新幹線には、走りながら線路などを点検する「ドクターイエロー」という検査車両がありますが、NEXCO中日本にはその高速道路版とも言える「ロードタイガー」という路面性状測定車があります。

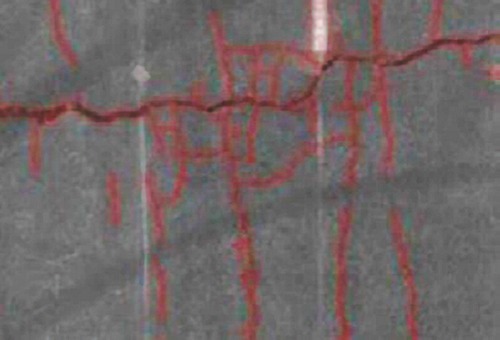

ロードタイガーにはカメラやセンサーが搭載されており、走行しながら路面の「ひび割れ」や「わだち掘れ」、「平坦性」などを測定することができます。

1982年に1号車が開発されて以降、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京とともに改良を重ね、このほど、フルモデルチェンジした7号車ができました。

現行のロードタイガーは中型車なのに比べて、普通車のバンとなり、外観はかなり小型化されましたが、性能は一段と高くなりました。

ナ、ナ、ナ、ナント、

時速120kmで1mm幅

の路面ひび割れを見つけることができるのです。(NEXCO中日本、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京のプレスリリースはこちら)

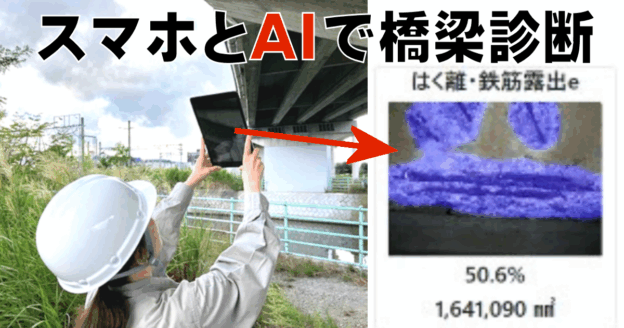

性能向上の切り札となったのは、車体後部に搭載された3Dステレオカメラです。

これまで、ひび割れの検出は、人間が路面を見て判断し、CCDカメラで計測していましたが、3Dステレオカメラによって自動的に検出できるようになりました。

わだち掘れはこれまで、車両前方から路面にレーザー光を照射し、別のCCDカメラで撮影して測定した後、解析に時間がかかっていました。これも3Dステレオカメラで、高さデータを連続的に取得することで、自動検出が可能になったのです。

測定結果と測定位置のマッチングも、人力で行っていたのが、GNSS(全地球測位システム)とINU(慣性航法装置)による自動同期となりました。

測定可能な走行速度の範囲は、これまで60~100km/hだったのが、30~120km/hと幅広くなり、一般車両との車間距離を保持しながらの走行がしやすくなりました。

このほかの改良点としては、これまではひび割れの陰影を撮影するために、夜間しか測定できなかったのが、青色LED照明を路面に照射して撮影することで、昼夜を問わず測定可能になりました。

路面の測定データ解析は、大部分を自動化処理できるようになったので、作業時間の短縮とともに効率化と低コスト化が実現しました。

その結果、測定要員は

3人から2人に

減らすことができました。

夜間作業を昼間に行えるようになり、必要な人員も減ったとなると、道路点検業務の生産性向上と働き方改革を、同時に実現できそうですね。

なお、「タイガー」(TIGER)の語源は、Take(捉える)、Inspect(検査する)、Gaze(熟視する)、Exact(正確な)、Rapid(すばやい)の頭文字から来ており、「ROAD

TIGER」として商標登録がされているとのことです。