管理人のイエイリです。

国土交通省の「i-Construction」施策は、土工が先行していますが、3Dで施工方法などを検討する橋梁分野のCIM(コンストラクション)活用も進化してきました。

例えば駒井ハルテック(本社:東京都台東区)は、既にほとんどの橋梁工事でCIMを活用しています。

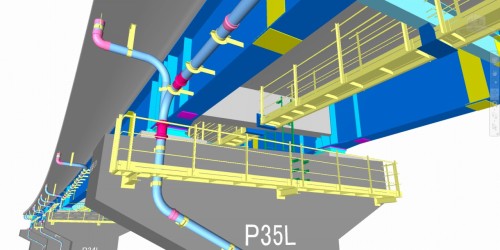

現在、施工中の「平成29年度東海環状福田第1高架橋外回り鋼上部工事」(国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所発注)では、7径間の鋼製橋桁(橋長228m)を、詳細にCIMモデル化したうえ、

ナ、ナ、ナ、ナント、

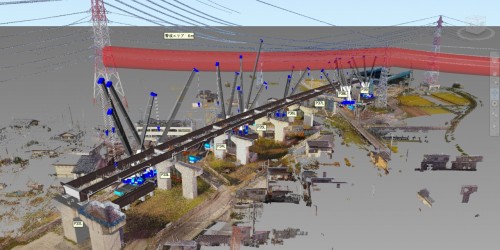

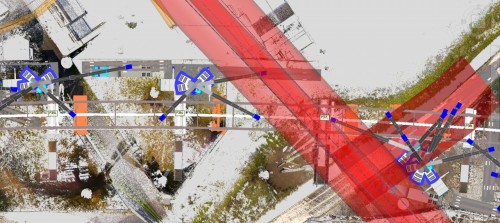

現場の点群データと合成

して、部材同士の干渉チェックや維持管理時導線チェックを行っているのです。

橋桁のCIMモデル作成は、オフィスケイワン(本社:大阪市西区)の「Click3D」というソフト、部材の干渉や導線のチェック、点群とCIMモデルの合成はオートデスクの「Navisworks」でそれぞれ使いました。

また、点群データの計測は、トプコンの3Dレーザースキャナー「GLS-2000」を使って2日間で行い、点群処理はアイサンテクノロジーの「WingEarth」というソフトを使ってオフィスケイワンが行いました。

このほか、クローラークレーンなどを配置した施工計画モデルをAutoCAD作り、架設時のクレーンの動きをシミュレーションしました。

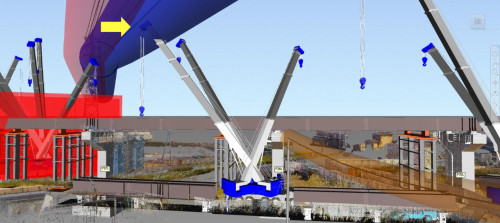

その結果、気付いたのは送電線の下でクレーン作業をするとき、クレーンのブーム先端と送電線が近いのではないか、ということでした。

そこで、今度は送電線の点群データとクレーンの3Dモデルで干渉チェックを行ったところ、送電線から半径6mの

警戒エリアとブームが干渉

していることがわかったのです。

そこで、3Dモデルから得られたデータを利用してブームの長さや角度を再検討して施工管理を行うとともに、これらを自動制御する方法も検討しているということです。

クローラークレーンの作業もCIMモデルによって精密化し、ICT土工でおなじみの「3Dマシンガイダンス」や「3Dマシンコントロール」のようなシステムが使われる時代になってきたようです。