管理人のイエイリです。

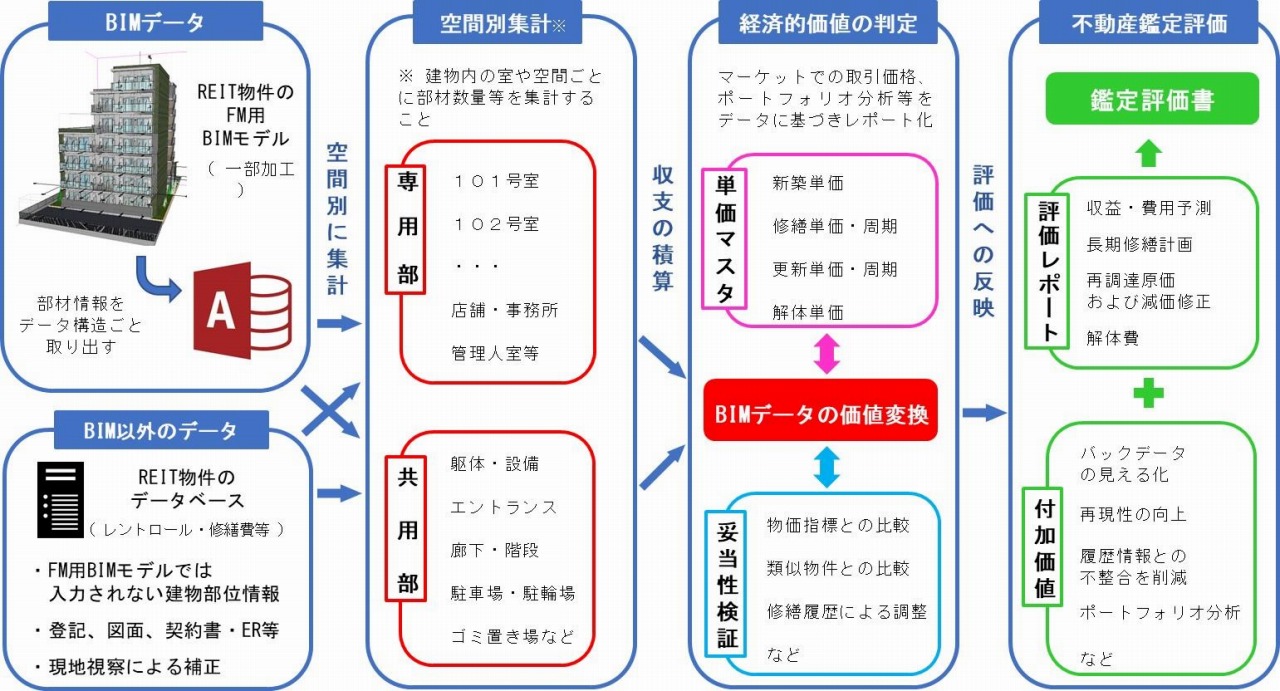

スターツグループでは、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデルに、維持管理や修繕などの履歴データを組み合わせて建物のライフサイクルを一気通貫でマネジメントできる「BIM-FM PLATFORM」を構築しています。

これまで、建築確認申請や積算業務への対応、さらには統合ファシリティマネジメント(FM)システム「FM-Integration」を活用したクラウドサービスなど、着々と機能拡充に取り組んできました。(詳しくは、2020年9月29日付けの当ブログ記事を参照)

そして、同グループのスターツ総合研究所(本社:東京都中央区)、スターツアセットマネジメント(本社:東京都中央区)は、日本不動産研究所(本社:東京都港区)と共同で、

ナ、ナ、ナ、ナント、

BIMによる不動産鑑定評価

を行う共同実験を実施したのです。(スターツ総合研究所、スターツアセットマネジメントのプレスリリースはこちら)

スターツグループは、「BIM-FM PLATFORM」のメニュー開発を進めるなか、BIMによるサービスを投資や金融、不動産開発などの領域に広げるためには、BIMを活用して建物の資産価値を判定するソリューションは必須と考えていました。

一方、日本不動産研究所も、不動産分野におけるBIMデータの有用性に着目し、建物評価(デューデリジェンス)の精緻化に関する取り組みの一環として、BIMモデルを使った建物の評価手法について調査や研究を進めています。

そこで両社は、2021年2月から同年7月まで、次のような事項を目的とする共同実験を行ったのです。

| ●共同実験の目的 I. BIM データに基づく不動産鑑定評価書等を作成する方法の整理・検討・実践 II. 上記に伴う BIM 属性情報の整理と FM 用 BIM とのデータ連携手法の確立 III. 従来型の設計図書等と BIM データを用いた評価結果の比較・検証(成果物・有用性・課題) IV. BIM データを用いた不動産鑑定の活用シーン及び今後の方向性の検討等 |

実験には、スターツプロシード投資法人が所有する共同住宅2棟(プロシード新栄、プロシード門前仲町)のFM用BIMモデルを使用し、不動産鑑定用に必要となる属性情報を精査したうえで、日本不動産研究所に提供しました。

実験の結果、次のようなBIMモデルによるメリットが確認できました。

- 建物の躯体や設備の数量・性能などが明らかになり、鑑定評価の基礎となったバックデータを見える化できる。

- 区画や部屋ごとに、収益性や経済的価値と、建設・運用の費用を算出できる。

- 部位別に修繕・更新履歴の情報を活用することで、建物の「個別性」を鑑定評価に反映できる。

一方、デメリットとしては、

- 普及に当たっては、不動産鑑定士にBIMモデルの空間や区画別に部材を集計したり、修繕単価や更新周期を割り当てたりするために、建物管理や修繕などの専門的知識が要求されるので、技術的ハードルがある。

- プロトタイプの手法ということもあるため、従来の鑑定方法と比較して、作業コストが増加する。

- BIMで建物マネジメントを行っても、直ちに鑑定評価額が上昇するわけではない。

といった課題やハードルが判明しました。

つまり、BIMで不動産の価値を評価するためには、数量集計や修繕単価、更新周期などを

新たな属性情報

として、あらかじめBIMモデルに組み込んでおく必要がありそうですね。

いまのところは、BIMを使ったからと言って、すぐに建物の価値が上がるわけではないとのことですが、これまでブラックボックスになっていた建物内部の細かな状況が、BIMによってガラス張りになることで、中古建物の品質に対する信頼性を高める効果は確実にあるでしょう。

これまで中古建物の売買では、売り主側は「優良であることを証明できないので不当に買いたたかれる」、買い主側は「隠れた欠陥のある物件をつかまされる」ことを恐れる“レモンの原理”によって、不動産の流通が阻害されていたこともあったと思います。

BIMが品質証明の役目を果たしたり、リアルタイムで中古不動産の価値を評価したりできるようになれば、新たな不動産ビジネスのチャンスも生まれてきそうですね。