管理人のイエイリです。

機械化が進んだ建設業界ですが、人間がシャベルを持って掘らないといけない作業はいまだに残っています。

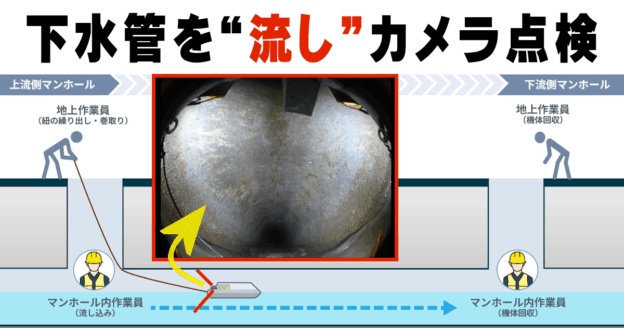

それは埋設管の試掘です。ある程度は建機で掘っても、そこから管が出土するまでは管を傷めないようにするため、手作業による掘削が必要です。

ところが、いくら掘っても管が出てこないことがしばしばあります。それは上下水道やガス、電線などの管路を記録した台帳の図面が、実際と違っていることが多いからです。

この「試掘のムダ」をいかになくすかは、埋設管工事関係者の永遠の課題といっても過言ではありません。

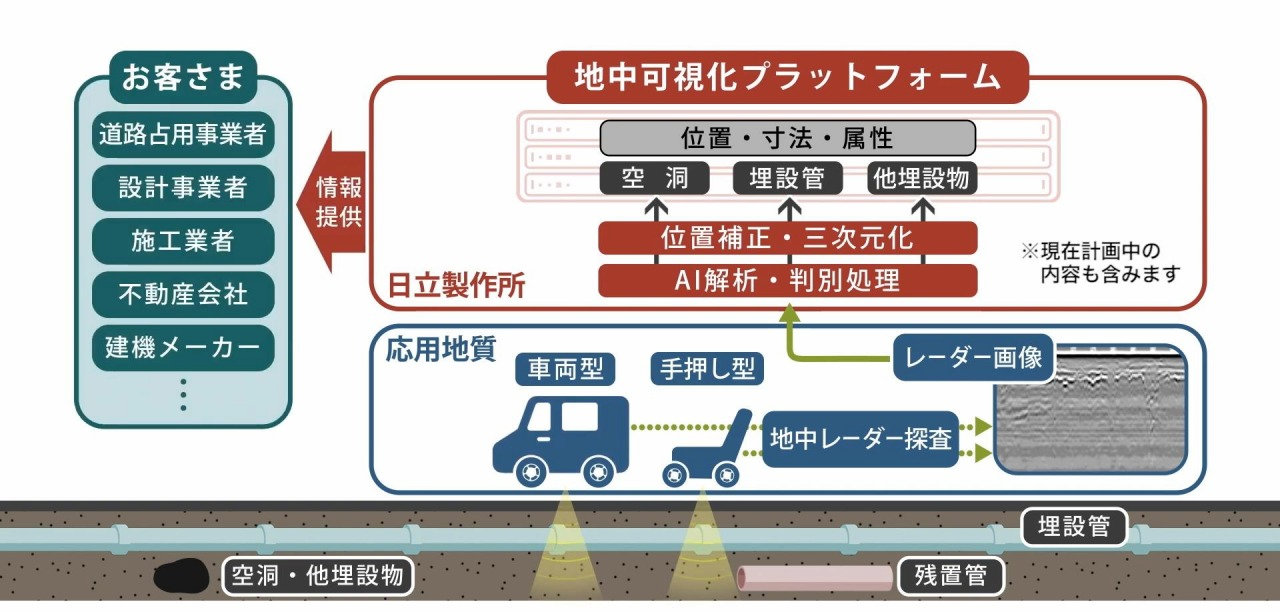

そこで仙台市と日立製作所(以下、日立)は、日立の「地中可視化サービス」を活用し、仙台市内の下水道管の移設工事を効率化するための共同研究を開始しました。(地中可視化サービスの詳細は、2021年12月10日付けの当ブログ記事を参照)

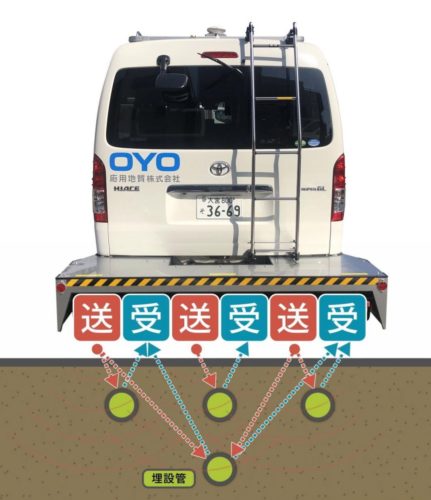

そこで現場に登場したのが、応用地質が保有する埋設物探査車です。車両後部には

ナ、ナ、ナ、ナント、

幅広の地中レーダー

が搭載されており、これで地中の埋設管を高精度で検知できるのです。(日立製作所のプレスリリースはこちら)

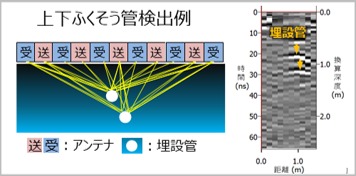

通常の地中レーダーだと、上下に埋設管が重なっている場合、一番上にある埋設管しか検知できませんが、地中可視化サービスで使われる地中レーダーは、送受信用のアンテナが交互に付いています。

そのため、送信と受信のアンテナの組み合わせを変えることによって、重なった管も検知できるのです。

レーダー画像を解析し、埋設管や空洞、その他の埋設物を判別する処理には、日立のAI(人工知能)技術が使われています。

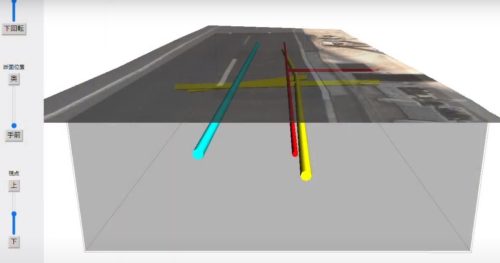

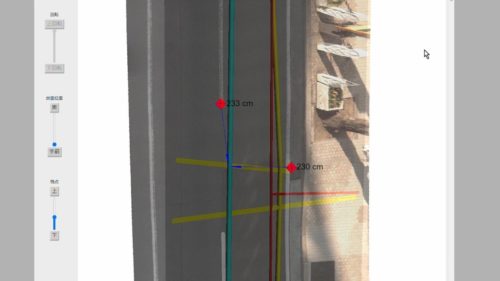

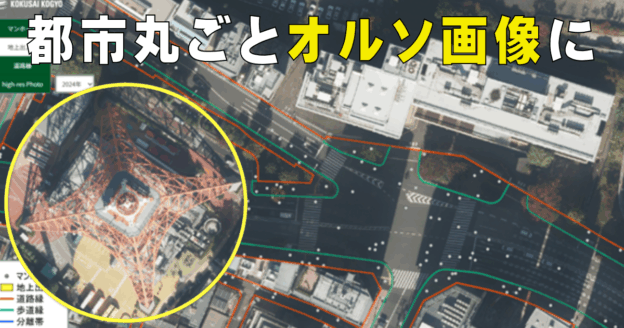

これらの埋設管データは、探査車に搭載されたGNSS(全地球測位システム)や360度カメラの映像とともに3Dモデル化されます。

仙台市と日立は、今回の共同研究に先立ち、2021年11月から2022年5月まで、仙台駅周辺の下水道工事でこのサービスの有用性や効果を検証しました。

その結果、現場と図面が違っていることで発生していた追加試掘調査や設計変更などの「試掘のムダ」を

70%削減

できる見込みが立ったとのことです。

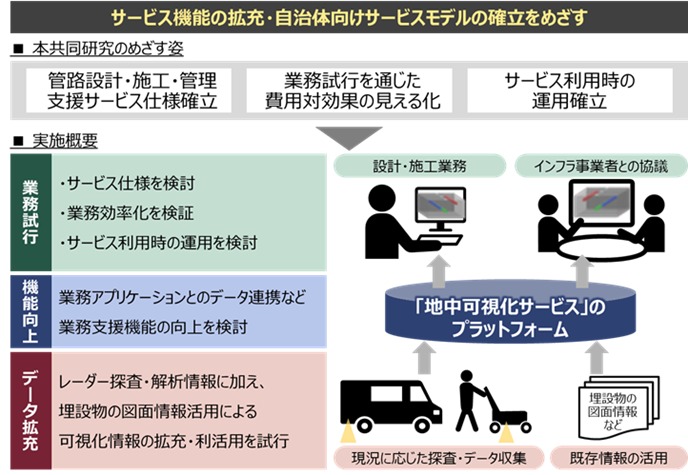

今回の共同研究では、仙台市内の無電柱化工事で行われる下水道管の移設工事を対象に、現場の下水道管路の図面などを、地中可視化サービスのプラットフォームに集約します。

そして地中レーダー探査で得た埋設管の3Dモデルと統合することで、より精度の高い埋設管図面を作成し、試掘のムダ削減や費用対効果を検証していくとのことです。

地上からは見えない埋設管を、地中レーダーやAIによってデジタルツイン化(デジタルの双子)にすることで、設計や施工の生産性は格段に上がりそうですね。

あとは、システムの利用にかかる費用がリーズナブルであれば、全国の埋設管工事にDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波が押し寄せることになりそうです。