管理人のイエイリです。

ダム湖や河川の維持管理には、湖底の堆砂や橋脚の洗掘などの状況把握が欠かせません。

これまでは船に積んだ音響測深機で深浅測量を行い、船が進んだ測線上の断面図を作成してため、測線間隔は200~400,mと広く、計測する点数も500~800点(50haの貯水池の場合)と粗いものでした。

そこで中央開発(本社:東京都新宿区)は、ダム湖などの湖底の地形を計測し、水面下や水中の状況を見える化する3Dマッピング技術「Nソナー」を開発しました。

この手法を使うと、測線間隔は25~50mと短く、計測点数も数万~10万点と従来の100倍以上となり、水底の地形などをより細かく把握することができます。

湖底の状況を把握するために使用している計測機は、

ナ、ナ、ナ、ナント、

魚群探知機

なのです。(中央開発のプレスリリースはこちら)

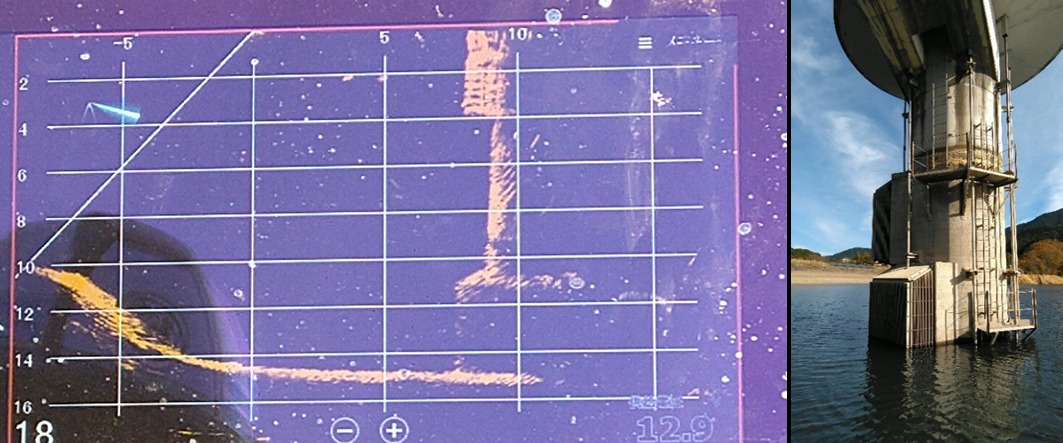

Nソナーは、定員2~3人の小型調査船に魚群探知機を搭載して水上を航行し、超音波測深によって計測した水深データと、GNSS(全地球測位システム)による位置データを組み合わせ、点群データによって水底地形図を作成する技術です。

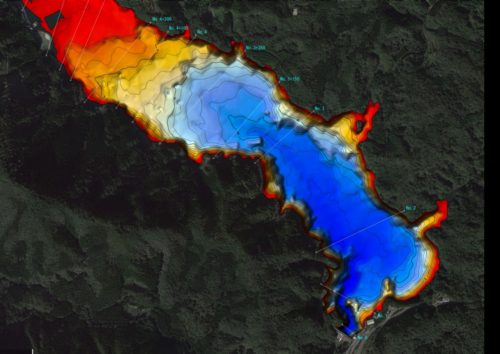

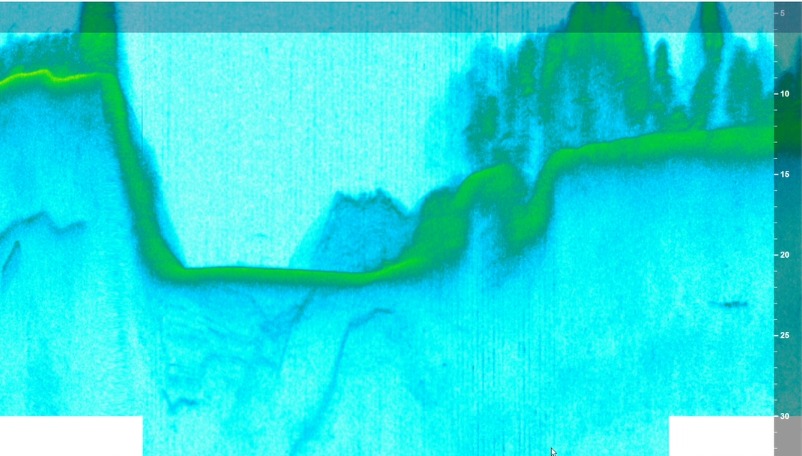

取得した点群データから、湖底の3次元地形モデル(DEM)や等高線図、3D鳥瞰図、縦横断面図などを作成できます。

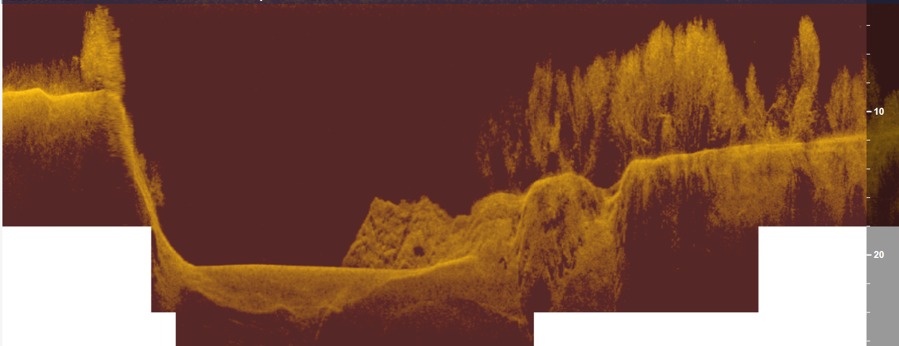

その性能は、まさに水中の3Dスキャナーと言っても過言ではありません。魚の群れを検知するように、水没林や土砂の堆積状況を高精細画像で確認できるのです。

また、細かい点群が取れるので、構造物周辺で水底が洗掘されている状況などもよくわかります。

Nソナーは2018年5月に開発された技術ですが、このほど国土交通省関東地方整備局の「現場ニーズと技術シーズのマッチング」による現場試行が行われました。

その結果、従来技術に比べて活用高価が優れており、将来性が期待できるとして、NETIS(新技術情報提供システム)の

「普及促進技術」

に登録されたのです。(国土交通省関東地方整備局のプレスリリースはこちら)

3Dレーザースキャナーなどの測量機器は数百万~数千万円と高価ですが、釣りなどでも使われる魚群探知機は数万~数十万円と2ケタほど安く、水中の可視化能力に優れています。そこに目を付けた中央開発の視点はナイスですね。