管理人のイエイリです。

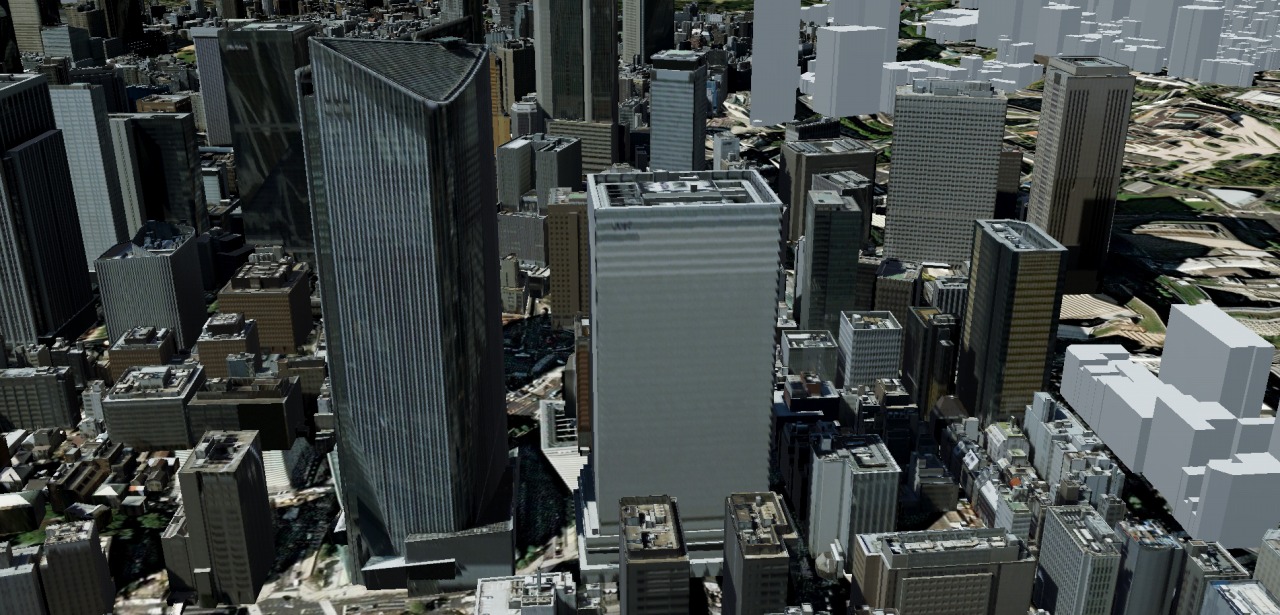

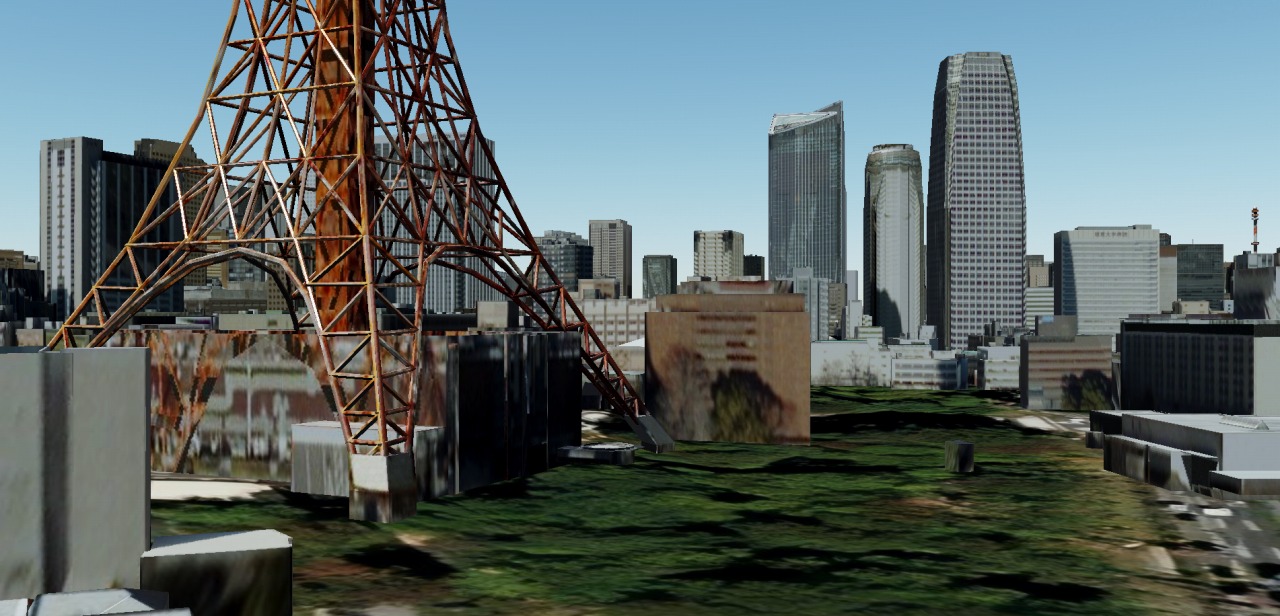

国土交通省が開発・公開している都市の3Dモデル「PLATEAU」や、静岡県が公開している都市の点群データ「VIRTUAL SHIZUOKA」などの都市の3Dデータは巨大です。

データを1区画だけでもダウンロードして、開いてみようとすると、普通のパソコンだと動きが遅くなったりして大変です。

そこで東京大学発のスタートアップ企業、ユーカリヤ(本社:東京都渋谷区)は、大規模・複雑化する都市を3Dモデル化し、様々なデータと組み合わせて都市のデジタルツイン(デジタルの双子)をより簡単に扱えるように、Web

GISプラットフォーム「Re:Earth」を開発しました。

このシステムは、ユーカリヤが東京大学大学院 情報学環 渡邉英徳研究室と共同開発したもので、

ナ、ナ、ナ、ナント、

オープンソース

として公開されているのです。

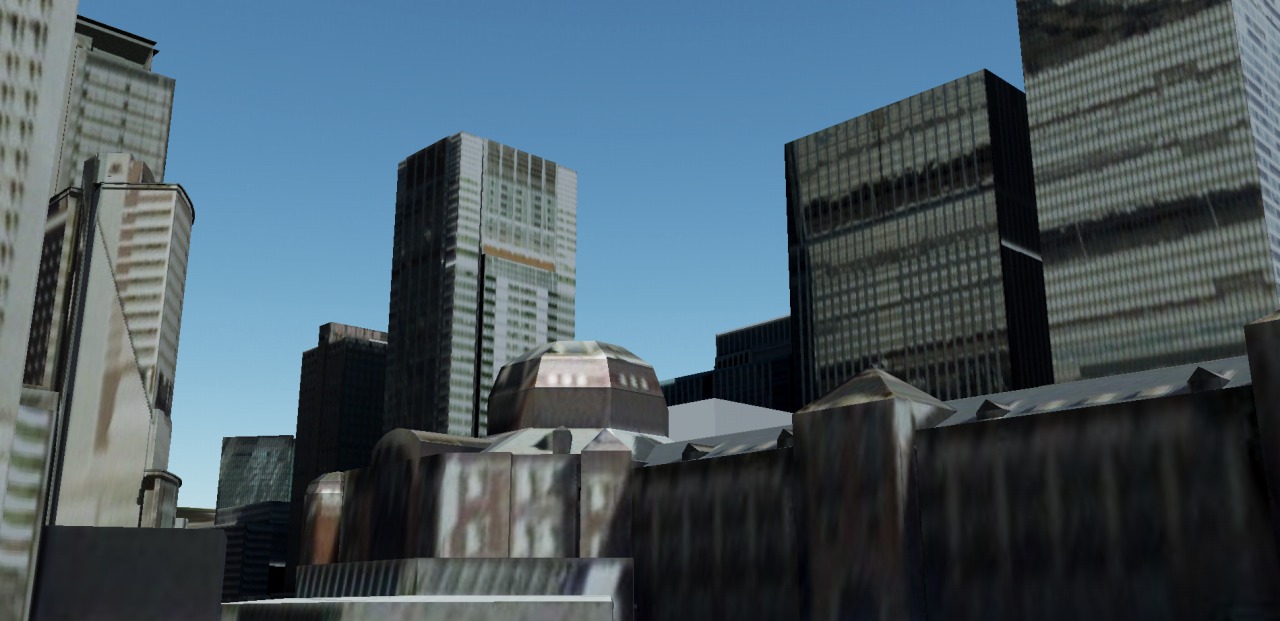

Re:Earthは、Webブラウザー上で動作するアプリで、PLATEAUなどにも使われている「Cesium(セシウム)」という3D地理情報プラットフォームをもとに開発されています。そのため、大容量の都市モデルを普通のパソコンで扱うことができます。

ShaefileやKMLなどのGIS(地理情報システム)データ形式に広く対応しているほか、都市関連の様々なデータと統合して、分析やシミュレーションを行ったり、ウェブ上で公開したりすることができます。

ユーカリヤは2019年に売上連動型の資金調達で2億7600万円を調達するなど、事業が軌道に乗り始めていますが、このほど、強力な援軍が登場しました。

それは、Re:Earthを利用した「都市のデジタルツイン活用」のコンサルティングビジネスで、

応用技術と協業

を開始したことなのです。(応用技術のプレスリリースはこちら)

応用技術(本社:大阪市北区)にとって、Re:EarthはDX(デジタル・トランスフォーメーション)分野でオープンイノベーションを推進する中核技術の1つとなり、同社のノウハウを最大限に生かせるため、ユーカリヤとの協業を行うことになりました。

対象マーケットは、応用技術が得意とする官公庁や建設業、不動産業、公益事業のほか、将来的にはスマートシティーでの市民向けサービスまでを想定しています。

また、コンサルティング以外に営業やマーケティング、開発について応用技術が支援していくとのことです。

スタートアップ、オープンソース、そして「Cesium」と、今回の協業には建設DXのキーワードが満載です。応用技術とユーカリヤの連携で、今後、どんな建設DX関連のビジネスが生まれてくるのか、注目したいと思います。