管理人のイエイリです。

本州最南端にある南紀白浜空港は、以前、和歌山県が運営していましたが、2018年から南紀白浜エアポート(本社:和歌山県白浜町)が運営を引き継いでいます。

以来、限られた予算とスタッフという制約の中、IT(情報技術)やアイデア経営、他社とのコラボレーションなどを積極的に行ってきました。

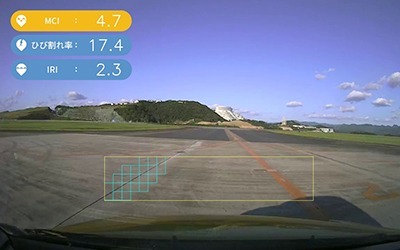

例えば、2020年には日本電気(NEC)と共同でドライブレコーダーの映像とAI(人工知能)を使って、滑走路面のひび割れや平たん性などの異常を発見する維持管理手法を開発し、2021年度の「第5回 インフラメンテナンス大賞」で国土交通大臣賞を受賞しました。

また、NECと覚書を締結し、衛星合成開口レーダーで空港周辺の地盤沈下や、建物や樹木などの障害物を検知するインフラモニタリング技術の開発や、1kmも届く長距離3D-LiDARによって滑走路上の異物発見技術の開発など、様々なIT活用に取り組んでいます。(2022年4月15日の当ブログ参照)

そして、コロナ禍にもかかわらず、南紀白浜空港の搭乗客数は2023年1月現在で

ナ、ナ、ナ、ナント、

10カ月過去最高記録

を更新し続けています。この調子で行けば、コロナ禍前の2019年度に年間17万7000人だったのが、2022年度には20万人を突破するのは確実です。

さらに同2月にはこれまで1日3往復6便だった羽田線を、4往復8便に増やす臨時便運行キャンペーンも行うという絶好調ぶりなのです。(和歌山県のウェブサイトはこちら)

コロナ禍が収まりつつあるとはいえ、これだけ搭乗客数が伸びている空港は他にありません。

では、いったい、どんな人たちが空港を運営しているのかというと、キーパーソンとなる2人の土木屋さんたちがいました。

その一人は、南紀白浜エアポートの代表取締役社長を務める岡田信一郎さんです。京都大学・大学院の交通土木工学科出身で、日本道路公団、米国コロンビア大学のビジネススクール、経営コンサルタントなどを経て、2018年5月から現職についています。

もう一人は、同社でオペレーションユニット長を務める池田直隆さんです。同じく京大の土木出身で、米国コロラド大学ボルダー校でMBA(経営学修士)を取得。同じく経営コンサルタントを経て、現職についています。

2人に共通しているのは、「土木屋」さんとしてのバックボーンがあることと「経営」のプロであることです。そして、空港のスタッフや国会議員、地元の企業や人々、そして官公庁まで味方につける「人間力」も備わっています。

その結果、小回りの利く地方空港ならではのメリットを生かして、IT企業とのコラボを積極的に行って使える技術を生み出し、空港での実績を作り、他の空港にも応用する、というスパイラルが回り始めています。

今後、期待できるのは、MR(複合現実)やローカル5G回線を使った

アトラクション開発

もあります。

2022年6月に、南紀白浜エアポートは、NEC、凸版印刷、マクニカ、日本航空と共同で新アトラクション「MR空港体験」の実証実験を行いました。

MRデバイスを着けた参加者が、バーチャルなボーイング737型機に自由にペイントし、その機体が着陸するシーンを実際の滑走路わきで体験するというユニークな催しでした。

飛行機の離着陸シーンは一般の人にも大人気で、空港としてもイベントの材料に活用したいところです。しかし、本物の飛行機が離着陸するとき、空港スタッフは大忙しで、とてもイベントには手が回りません。

「MRを使った理由は、離着陸のない時間帯を有効活用し、少ないスタッフで楽しいイベントを行うという狙いもあったのです」と池田ユニット長は説明します。

和歌山県串本町には、日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」が誕生しました。ロケットの発射はそう頻繁に行えませんが、MRを使えばいつでも現地で発射シーンを見られるツアーなどもできそうですね。

南紀白浜空港で出会った人々は、みんな楽しそうに働いていたのが印象的でした。

和歌山県内での取材のため、南紀白浜空港に到着したイエイリ(右)を、出迎えていただいた岡田さん(左)とツーショット。空港会社の社長ですが、気さくな人柄で顔見知りの到着客たちに声をかけられていました(写真:家入龍太)