管理人のイエイリです。

スマートハウスと言えば、太陽光パネルで発電した電気や家庭用蓄電池にためた電力、給湯器やエアコンなどの家電機器で使った電力、そして電力会社との間の売買電など、電気の流れを見える化し、最適な電気の使い方を行うものというイメージがありました。

その“頭脳”が中核機器と言われるものです。しかし、その役割は電力の見える化や管理だけではなくなりつつあるようです。

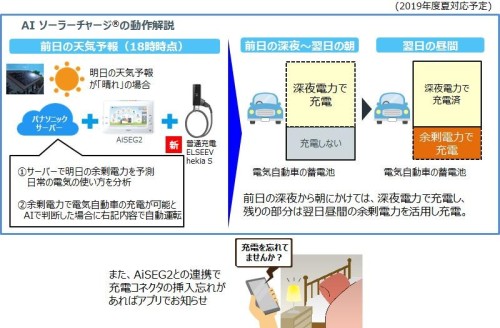

パナソニック エコソリューション社は「AiSEG2」という中核機器を販売しています。2018年10月22日にはその機能強化や関連製品の発売を行いますが、その内容を発表するため同10月5日に同社が配信したプレスリリースにでは

ナ、ナ、ナ、ナント、

「スマートハウス」の文字が皆無

なのです。(パナソニックのプレスリリースはこちら)

パナソニックのスマートハウス用中核機器「AiSEG2」の機能強化で、AiSEG2は電気自動車(EV)の住宅用充電設備との連携や、AI(人工知能)サービスを提供する「Google

アシスタント」に対応したスマートスピーカーとの連携などを実現しました。

AiSEG2自体もAI機能を既に持っているため、翌日の天気予報が「晴れ」の場合は、夜間電力でEVに充電する量をセーブすることができます。

スマートスピーカーとの連携では、「OK、グーグル、リビング照明をつけて」などと話すだけで、照明機器などのスイッチを入れたり切ったりすることができるようになり、さらに外出時には照明やエアコン、電動窓シャッターを「まとめてオン・オフ」できるようになります。

また、窓やドアの開閉状況を検知するセンサーや、業界初の宅配ボックス用のセンサーもできたため、外出中も宅配荷物の到着をスマートフォンで知ることができます。

その結果、つながる機器数が20社33機器と、業界トップクラスになりました。

このほかの新機能としては、温度と湿度を監視してエアコンを自動運転したり、外出中にドアや窓の開閉や電気錠の解錠、トイレの利用を検知してスマホに知らせたり、窓が開いている時に暖房したらスマホに知らせてくれたりする機能などが追加されました。

そして、プレスリリースの中で、スマートハウスに代わって使われているのは、

「Home IoT」という言葉

なのです。IoTとはもちろん、「モノのインターネット」という意味ですね。

AiSEG2などの中核機器はもともと、スマートハウス用に開発された「ECHONET Lite」という規格に準拠し、異なるメーカーの機器同士をつなぐために発売されました。

他社の機器をつなげるようにすると、各社には自社製品による“囲い込み”ができないという恐れがあったためか、当初はECHONET Liteに対応していると言いつつも、データの受け渡しを有線や無線などで微妙につながりにくくしていました。

ところが今回のAiSEG2では、その戦略を180°転換し、「他社の製品と幅広くつながる方が有利だ」というIoTの価値観が勝ってきたように感じます。

以前よりスマートハウスへの関心は低くなってきたようにも感じますが、「Home IoT」という新たな切り口で、電力の見える化や制御だけでなく、安全・安心・快適な住宅を実現するすべての機能を取り込むプラットフォームとして、さらに進化していってほしいですね。