周辺機器

2017年5月25日

管理人のイエイリです。 新築マンションの販売は、建物が完成していないときから始まります。そこで重要なのは、お客さんにリアルな完成後の姿をイメージしてもらい、購入の決断をしてもらうことです。 これまでは、代表的な間取りを再現したモデルルームや、CG(コンピューターグラフィックス)などが、その役割を果た […]

2017年5月24日

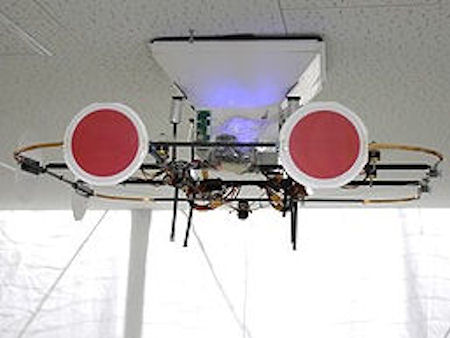

管理人のイエイリです。 オフィスなどの天井に、無数に設けられた「空調吹き出し口」から、どれだけの風量が室内に吹き出しているのかを測定する作業は大変です。 計測機器を現場に運搬して設置し、一つの吹き出し口の風量を測定すると撤収、移動して次の吹き出し口風量を測定する、という作業を繰り返す必要があるからで […]

2017年5月23日

管理人のイエイリです。 工事現場の労働生産性という点で、山岳トンネル工事は優等生です。すでに、昭和30年代の工事に比べてトンネル掘削1m当たりの労働者数は10分の1くらいになっています。 そして、今度は発破の際、爆薬を装填する孔の掘り方の高精度化によって、さらなる効率化が実現されつつあります。 大成 […]

2017年5月22日

管理人のイエイリです。 国土交通省の「i-Construction」施策により、ドローン(無人機)による写真計測やレーザー計測が普及してきました。 しかし、測量に関する知識がないと、ドローン計測によって作成した3Dモデルや測量結果が、i-Constructionの基準に達しない恐れもあります。 こう […]

2017年5月19日

管理人のイエイリです。 世界に名だたる日本の新幹線ですが、線路の検査は今でも係員が線路上を歩いて目視点検しています。 しかし、この分野にも、IT化の波が押し寄せてきました。 JR西日本は、山陽新幹線の軌道を対象に、「線路設備診断システム」を試行導入することになりました。 時速50キロで線路上を走行し […]

2017年5月17日

管理人のイエイリです。 工事や災害復旧の現場で、手っ取り早く情報を共有できるという点では、紙の図面や地図は欠かせません。 しかし、これまでのプリンターは、事務所などの屋内に置いて使うのが普通で、現場最前線で図面などが必要になったときは「印刷しに事務所に戻る」という作業が必要でした。 A0判などの大き […]

2017年5月12日

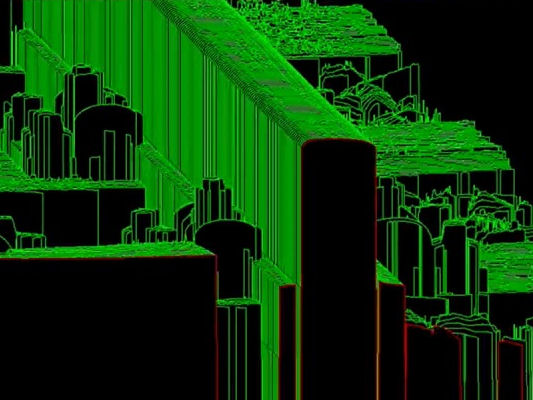

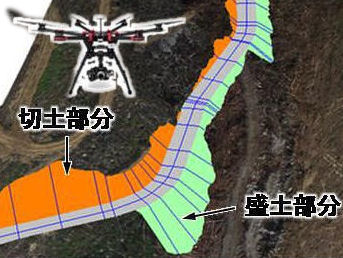

管理人のイエイリです。 山間部のダムや道路などの工事では、重機や車両が現場に到達するための仮設道路を、いかに効率的に造るかが重要です。 そこで大林組と岩崎は、山間部の工事用仮設道路を簡単に計画できる「3D施工計画作成ソフト」を共同開発しました。 ドローン(無人機)や3Dレーザースキャナーで計測した点 […]

2017年5月11日

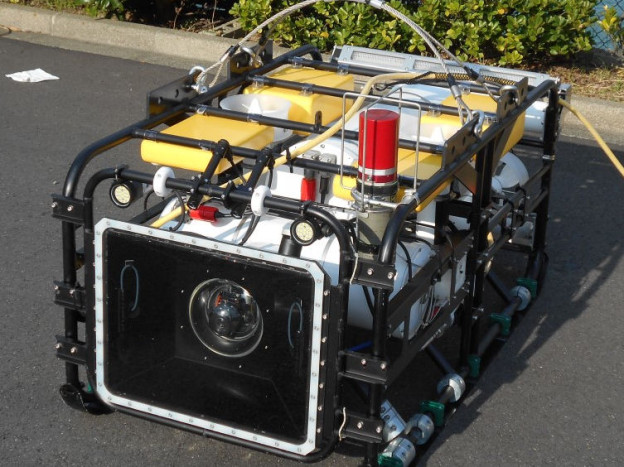

管理人のイエイリです。 陸上の土木工事では、国土交通省の「i-Construction」施策の影響で、ドローン(無人機)が全国的に普及しています。 大林組はダムや護岸など、水中にあるインフラ点検のため、まさに“水中ドローン”とも言える点検ロボット「ディアグ」を開発しました。 大きさは幅780×高さ7 […]

2017年5月10日

管理人のイエイリです。 社会インフラの多くを占めるコンクリート構造物の点検で、重要なのは0.2mm以上の幅のクラックを見つけ、管理することです。 しかし、暗い場所では小さなひび割れを発見するのは簡単なことではありません。 そこでITソリューションプロバイダーのNSW(日本システムソフトウエア)は、東 […]

2017年5月8日

管理人のイエイリです。 オートデスクは4月27日、東京・晴海の本社でBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM( コンストラクション・インフォメーション・モデリング)用のソフトやクラウドサービスの新バージョン発売に関して、記者発表会を開催しました。 建築のBIM分野に関して、同社 […]

2017年4月27日

管理人のイエイリです。 2016年度から国土交通省が本格展開を始めた「i-Construction」は、わずか1年の間でドローン(無人機)やICT建機を使った「ICT土工」を中心に、全国の土木現場を大きく変えつつあります。 この勢いは、施工以外の分野にも広がっていきそうです。 というのは、国交省大臣 […]

2017年4月26日

管理人のイエイリです。 “日本のBIM元年”と言われた2009年以降、日本のBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)は建築設計事務所が先行して進めてきました。 技術的にはBIMで行えることはかなり実現してきましたが、その一方、今後のビジネス展開にどうBIMを生かしていくかが課題になって […]

2017年4月24日

管理人のイエイリです。 ドローン(無人機)の弱点は、バッテリー容量の制約で長時間の連続飛行ができないことです。 この問題を解決するため、ドローン事業を手がけるエアロセンス(本社:東京都文京区)と、親会社で自動運転車を開発するZMP(本社:東京都文京区)は、 ナ、ナ、ナ、ナント、 ドロー […]

2017年4月21日

管理人のイエイリです。 BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)を手がける建設関連企業の間で、このところ急速に注目が高まっているのが、マイクロソフトが開発した「Microsoft HoloLens(マイクロソフト ホロレンズ […]

2017年4月20日

管理人のイエイリです。 トンネル内の点検では、内壁コンクリートにできた0.2mm以上のひび割れの発生場所や時間的な経過を管理することが重要です。 これまでは、5年に1度、高所作業車などに乗った点検員が目視や打音、触診などによってひび割れを観測してきましたが、交通規制が必要だったり、作業時間が長かった […]

2017年4月19日

管理人のイエイリです。 建物を支える基礎杭を打設するとき、振動・騒音を防ぐため、先に地盤に杭孔を掘ってからコンクリート杭を埋め込む「先掘り式」という工法があります。 このとき、注意しなければいけないのが、杭孔がきちんと鉛直になっているかを2方向から確認しながら孔を掘っていくことです。もし、途中で傾い […]

2017年4月11日

管理人のイエイリです。 4月3日~5日、米国ヒューストンで開催された3D計測イベント「SPAR 3D EXPO & CONFERENCE 2017」(以下、SPAR2017)で、米国ベントレー・システムズのCEO、グレッグ・ベントレー(Greg Bentley)氏は「リアリティー・モデリング […]

2017年4月10日

管理人のイエイリです。 4月3日~5日、米国ヒューストンで開催された3D計測イベント「SPAR 3D EXPO & CONFERENCE 2017」(以下、SPAR2017)では、展示会場でも大発見がありました。 ライカ・ジオシステムズ(Leica Geosystems)やオートデスク(Au […]

2017年4月7日

管理人のイエイリです。 イオグランツ(本社:大阪市中央区)とインフォマティクス(本社:川崎市幸区)が共同開発したVR住宅営業アプリ「EOPAN」が、4月1日に“360°ビジュアルコミュニケーションツール”「EOPAN Cloud」として生まれ変わりました。 iPadやVRゴーグル、全天球カメラなどを […]

2017年4月6日

A管理人のイエイリです。 米国・テキサスで開催された3D計測イベント、「SPAR 3D EXPO & CONFERENCE 2017」(以下、SPAR2017)で話題となっているものの1つに、「ホログラム」というものがあります。 これはAR(拡張現実感)技術を応用したもので、ヘッドマウントデ […]

2017年3月30日

管理人のイエイリです。 かつて橋梁工場には、体育館のように広い部屋があり、その床に橋桁の図面を実物大で描く「原寸作業」が行われていました。 こうしたアナログな仕事は、今ではほとんどCADにとって代わられましたが、実物大で描くと完成時のスケール感などがよくわかりますね。 大きな部屋はないけど、実物大で […]

2017年3月29日

管理人のイエイリです。 数多くの関係者が連携して、仕事を行う工事現場では、現場の写真を撮ったうえ、作業指示を行う場面が多くあります。 例えば、管理項目の多い大規模病院の新築工事などでは、工事写真の枚数は、数万枚にも達するそうです。 その写真は「建物内のどこで、どっちの方向を向いて撮ったのか」「写って […]

2017年3月27日

管理人のイエイリです。 BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)で設計のプレゼンテーションを行うメリットの1つとして、間取りやドアの位置など、ちょっとした変更をお施主さんの目の前で行うことで、打ち合わせ時間の短縮や満足度の向上が行えることがあります。 大林組は、これと同じく、リニューア […]

2017年3月24日

管理人のイエイリです。 現実の世界をデジタルデータで表し、インターネットによって様々な情報を収集・分析し、最適に制御するIoT(モノのインターネット)が急速に広がりつつあります。 その対象は、モノにとどまらず、現実の世界で働く人も例外ではなくなってきました。 青山キャピタル、ダイキン工業、ソフトバン […]

2017年3月23日

管理人のイエイリです。 ロープ式エレベーターの点検では、ロープの径を測定するほか、ロープ素線の破断数を確認する作業などが必要になります。 これまでは、点検技術者がロープ全長にわたって目視点検していましたが、大変な手間がかかっていました。 そこで明電舎は、この作業を大幅に効率化するため、保守点検システ […]

2017年3月22日

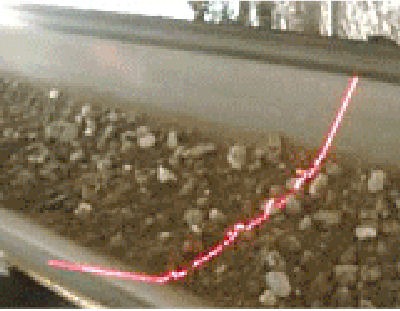

管理人のイエイリです。 トンネル工事で掘った土砂を、ひたすら坑外に運び出すベルトコンベヤー(ベルコン)は、現場の中でも地味な存在で、あまり脚光を浴びることはありませんでした。 この伝統的なマシンに目を付け、このほど画期的な改良を実現したのが、大成建設と演算工房(本社:京都市)、タグチ工業(本社:岡山 […]

2017年3月17日

管理人のイエイリです。 ドローン(無人機)による測量を行うためには、様々なソフトを使う必要があります。 例えば、ドローンの飛行ルート作成や自動操縦、空撮した写真の3Dモデル化、そして土量計算などです。 メーカーが異なるソフトをいくつも使いこなすのは手間がかかるし、データの受け渡しも面倒ですね。 そこ […]

2017年3月16日

管理人のイエイリです。 ネット通販ビジネスの急拡大の陰で、あおりを受けているのが宅配便業界です。 不在のために再配達を行うことが多く、宅配便ドライバーは疲弊しています。 そこで、注目されているのが不在のときでも宅配便を受け取れる宅配ボックスです。住宅設備メーカーなどが既に様々な製品を発売していますが […]

2017年3月15日

管理人のイエイリです。 リコーは、工事現場の施工管理に使うデジタルカメラ「RICOH G800」を発売しています。 一般向けのデジカメと違い、工事現場の過酷な使用条件に耐えるため、防水・防塵・耐衝撃性を兼ね備えた、独自の製品です。 同社はこのほど、また現場に密着した新製品を発表しました。 その名も「 […]

2017年3月13日

管理人のイエイリです。 住宅地の軟弱地盤の調査や分析は、経験と勘がモノを言う世界でした。 そこで地盤調査を手がける地盤ネットホールディングスと子会社の地盤ネット研究所は、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)などの事業展開を行うJIG-SAWと協業し、 ナ、ナ、ナ、ナント、 […]